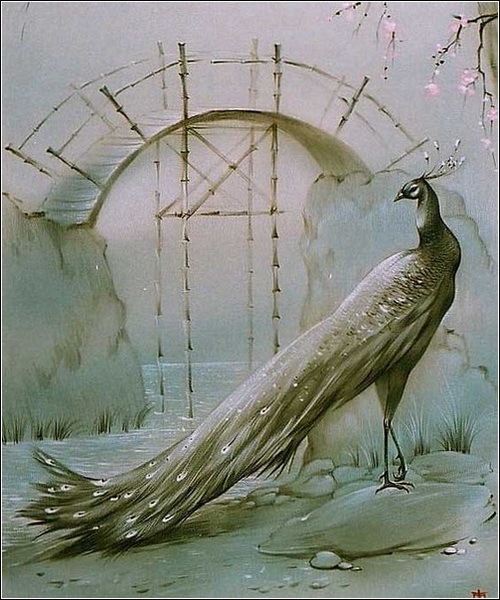

Китайская живопись на шёлке от Алины Осеевой

- 01.09.11, 13:53

- ХУДОЖНИКИ

Павлин.

[ Читать дальше ]

Я, НАГЛЫМ ОБРАЗОМ, СТАЩИЛА, ЧТОБЫ ПОБОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ НАСЛАДИЛИСЬ КРАСОТОЙ!!!

Я, НАГЛЫМ ОБРАЗОМ, СТАЩИЛА, ЧТОБЫ ПОБОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ НАСЛАДИЛИСЬ КРАСОТОЙ!!!

Южная Корея, Чеджудо: Парк ЛавЛэнд — Земля Любви. Лав Лэнд (Jeju Loveland) — это парк скульптур эротического характера. Парк расположен под открытым небом в Южной Корее, на острове Чеджудо. Основная тем парка — сексуальность и эротичность в различных ее проявлениях. Такая тематика парка не просто необычна, но и непривычна для скромных и сдержанных жителей Южной Кореи.

В парке находятся 140 скульптур, изображающие людей в различных сексуальных позах. Здесь же демонстрируются образовательные фильмы на эту тему. Жители острова и многочисленные туристы не упускают возможности познакомиться с представленными произведениями.

Как, когда и почему появился на свет парк Лав-Лэнд?

Когда закончилась корейская война, жизнь постепенно приходила в свое русло. Люди рождались, женились, грустили и радовались. Обычная жизнь. Но Южная Корея — азиатская страна со своими обычаями. Так, издревне, в порядке вещей считалось заключать брачные союзы по договору между родителями жениха и невесты. Время не стоит на месте: наш век — век информации, вместе с телевизорами и интернетом заставили пошатнуться старые традиции этой страны.

Дело в том, что раньше, как впрочем, и сейчас, медовый месяц и первая брачная ночь для молодой семьи в Южной Корее являлись на самом деле первыми для близкого знакомства и для жениха, и для невесты.

Неизвестно, с какой целью, на самом популярном острове для медового месяца было решено построить этот парк — с целью ли помочь молодоженом в таком интимном деле, или с целью создания подходящей атмосферы для медового месяца.

В любом случае, парк органично вписался на территории Чеджудо и стал одной из главных достопримечательностей острова. Хотя тема секса в Корее до сих пор остается закрытой, можно даже сказать, запретной.

Официально открытие музея секса под открытым небом на острове Чеджудо состоялось в 2004 году. Парк получил свое имя — ЛавЛэнд или Земля любви.

Для посещения Земли Любви нужно быть старше 18 лет, дети на территорию парка не допускаются.

Экспозиция скульптур музея под открытым небом, которые иллюстрируют плотские удовольствия, постоянно обновляется.

Здесь же есть возможность приобрести различные товары мировой секс-индустрии в специальных магазинах Сам парк можно осмотреть примерно за один час.

Источник: turj.ru

Читать полностью можно тут http://arteksgroup.com/p137.html

Написанно в /13.10.2009/. Прошло достаточно времени и можно сравнить с тем что есть. Автор русский -- поэтому написанно именно так.

Сограждане националисты -- пожалуйста не поливайте сдесь автора гавном, если вы не согластны -- высказывайтесь, но так чтобы по существу. Это касается и остальных.

Прогноз МВФ на 2009 год по экономическому росту для Китая был повышен до 9,4 процентов. Без кризиса Китай рос на 10 процентов в год, а в условиях «величайшего, невиданного в истории кризиса» (слова не мои, слова ЦУПовского «маршала» Б. Бернанке) Китай растет на 9,4 процента в год. И что-то у Китая не видно «пикалевских» событий и заводы аналогичные АвтоВАЗу китайцы что-то закрывать не собираются. У нормальных людей, не имеющих замороченной экономистами головы, возникает вопрос – а почему? Может быть, китайцы знают какую-то военную тайну, которую не знают буржуины? Такая тайна действительно есть. Правда тайной она является только для тех, кто заморочен представлениями о свободной рыночной саморегулируемой экономике, которые навязываются всем нам «учеными» экономистами. Как я уже говорил, минимум наполовину современная экономическая наука является лженаукой. У Китая же, наоборот, присутствует достаточно полное и ясное понимание того, что, как, почему, с какой целью и каким образом происходит в мире, т.е. у него есть в распоряжении правильная модель. Поэтому китайцы, имея эту модель, четко знали и знают, какие важнейшие моменты в своей экономике надо было сконструировать так, как это выгодно именно Китаю, а не кому-то на стороне, т.е. какие вещи нельзя «сдавать» ни при каких условиях. И они их не «сдали», выстроили правильно. Поясню. Помните знаменитое выражение царя Александра III (если не ошибаюсь, это были его слова), о том, что у России есть только два верных и преданных союзника – ее армия и ее военно-морской флот. Очень точные слова. Это было абсолютно верно для XIX века. А в XX веке, особенно после 1913 года (угадайте, почему?), и еще более особенно после 1944 года и, наконец, после 1971 года, слова Александра III необходимо дополнить и произносить их примерно в таком виде: У России могут быть только три верных союзника: ее армия, ее военно-морской флот и ее суверенная финансово-денежная система. От того, насколько эти три союзника действительно принадлежат России, полностью зависит ее безопасность, ее процветание. Они полностью определяют, сможет ли кто-нибудь грабить и разорять Россию (в прямом смысле этих слов). Так вот, надо понимать, что у России с 90-х годов нет суверенной денежной системы. По большому счету России денежная система не принадлежит. Все важнейшие параметры ее задаются из-за рубежа и, как правило, вовсе не в интересах России. Важнейший параметр – объем денежной массы (т.е. сколько в России денег) жестко привязан к тому, сколько золотовалютных запасов есть у России, т.е. сколько долларов, а после 2000 года - еще и евро она смогла наторговать и накопить. Сколько у России долларов, столько у нее имеет право быть и рублей. К тому же львиная доля заработанных долларов тут же всегда отправлялась на «хранение» в США, под предлогом опасности того, что, попав в российскую экономику эти деньги, тут же вызовут «ужасную инфляцию». А с инфляцией, как известно каждому, надо очень жестоко «бороться». В итоге вместо того, чтобы на эти деньги строить инфраструктуру, строить предприятия по производству высокотехнологичной продукции, по производству товаров, вместо того, чтобы формировать емкий внутренний рынок, стимулировать внутренний спрос, в первую очередь спрос на качественные товары российского производства, деньги все последние годы отправлялись в США, где они в основном и сейчас находятся. Наоборот, внутри страны под предлогом борьбы с инфляцией, по командам из-за рубежа проводилась жесткая монетарная политика, в переводе на русский язык – политика по выкачиванию денег из реальной экономики. Это очень эффективный прием, так как деньги – это кровь экономики. И если из любого, даже самого сильного, красивого и мускулистого тела выкачать кровь, оно тут же превратиться в кучу гниющего мяса. Что мы и наблюдаем последние почти 20 лет на примере экономики России. Правда, все эти умные эксперименты с экономикой России происходили не в абстрактном безвоздушном пространстве, а очень даже отражались на живых людях. Поэтому вспоминая сотни репортажей 90-х годов о том, как во многих регионах России по году и даже по два года подряд люди работали, но не получали зарплату, вспоминая репортажи, в которых показывали пустые холодильники людей, которым нечего было есть и просто не на что было жить, надо четко понимать, что все эти «чудеса» происходили и до сих пор иногда происходят только потому, что у России не было и нет суверенной денежной системы. Большинство политиков, чиновников высокого ранга и штатных экономистов вообще не понимают, что все изложенное имеет место быть и какое влияние на экономику России оказывает отсутствие суверенной денежной системы. Немногие, наоборот, понимают созданный в 90-х годах механизм российской денежной системы и его вред для экономики, но не представляют, как его можно изменить. Ведь им по-западному «образованные» экономисты давно уже объяснили, что если Россия начнет печатать рубли в больших количествах, то начнется резкий рост курса доллара и резкий рост инфляции, как это было в 90-е годы, а этого никто не хочет. Действительно, если тупо сделать так, как написано в предыдущем абзаце, то все именно так и произойдет. Но самое смешное, что эта проблема (создание суверенной денежной системы и ее функционирование без раскрутки инфляции) очень даже решаема, и решаема не в теории, а на практике. Мало того, ее уже успешно решали в СССР, когда в ходе индустриализации в 1929-1940 годах без использования внешних займов (Советскому Союзу почти никто не давал кредиты, поэтому их просто негде было взять) была проведена гигантская по размаху индустриализация, отстроена заново промышленность, сформирован мощный внутренний спрос на товары собственного производства, насыщен товарами внутренний рынок. С нуля построено 9000 заводов и фабрик, объём промышленного производства вырос в 8 раз. Экономика СССР вышла на 2-е место (с седьмого) в мире после США. Причем сделано это было в условиях, гораздо более неблагоприятных, чем те, в которых оказалась Россия в 90-е годы. Я не хочу превращать статью в экономическое исследование, поэтому не буду излагать, как это было сделано в тридцатые годы в Советском Союзе. По крайней мере, не буду излагать это в данной статье. Поверьте, там все было сделано очень умно и безошибочно. Очень многое из этого механизма может быть повторено и сейчас, даже с поправкой на то, что тогда был социализм, а теперь у нас капитализм и Россия сейчас является капиталистическим государством. Кстати именно эта успешно и блестяще проведенная комбинация или, как сейчас сказали бы, реформа, приведшая к тому, что экономика СССР (за счет внутренних ресурсов!) стала развиваться до сих пор невиданными в мировой истории темпами, причем развиваться по очень качественному варианту, именно эта реформа так напугала ЦУП, что он с 1932-1933 года (когда «бухгалтеры» поняли, к какому краху через 15-20 лет могут привести успехи СССР их собственную экономическую модель, основанную на ссудном проценте), стал срочно проводить грандиозную операцию по приведению Гитлера к власти и по подготовке его к нападению на СССР с целью уничтожения конкурентной общественно-экономической системы. Именно поэтому в 30-е годы XX века путь Гитлера и был выстлан «удивительными» геополитическими победами. Вспомните сдачу Гитлеру Австрии, Судетской области Чехословакии, а затем и всей Чехословакии, «странную» войну с Францией и Англией и далее по списку. ЦУПу срочно нужна была «торпеда», поднакачав которую ресурсами и победами, можно было бы отправить на уничтожение Советского Союза и его экономической системы. Многие знают, в 30-х годах тогдашний руководитель советского государства в одном из выступлений сказал фразу о том, что, «жить стало лучше, жить стало веселей». Эти слова сейчас всячески высмеивают псевдодемократы, говоря, что вот он какой негодяй, люди сидели в лагерях, а он такую ахинею с трибуны произнес. Так вот, как это ни удивительно, ахинеей эти слова не были. Я в разное время в 90-е годы разговаривал с несколькими людьми, включая близких родственников, которые хорошо помнили два предвоенных года. Кто-то из этих людей жил тогда в деревне, кто-то работал на заводе. Так вот все они в один голос рассказывали, что действительно, перед войной жизнь населения резко улучшилась, появилось очень много качественных, дешевых товаров, резко выросли зарплаты и доходы, на село пошло много сельхозтехники, резко облегчившей труд крестьян, в городе резко начали улучшаться социально-бытовые условия жизни городских жителей. Все отмечали, что весь народ был просто пропитан радостными ожиданиями и эти ожидания оправдывались. Хочу отметить, что в этой части статьи анализируется только экономическая составляющая предвоенной реформы СССР. Мы не касаемся идеологической составляющей. Только реальная экономика. То есть в два последних предвоенных года реформы 30-х годов стали приносить реальную отдачу и пользу населению страны. Тогдашнее руководство государства раньше всех и лучше всех поняло, что у России есть только три верных союзника и в соответствии с этим пониманием спланировало и провело реформы. Ладно, не буду больше про Советский Союз, т.к. не модно сейчас изучать его опыт, хвалить за то, что действительно делалось эффективно, умно и даже гениально. Сейчас, когда уже 20 лет нет Советского Союза, наоборот, стало модно жаловаться, что советские заводы, советские плотины, советская инфраструктура сильно износились и в отсутствие ремонта, модернизации и нормального техобслуживания стали не выдерживать и разрушаться. Типа, что Советский Союз плохой, потому что на его запасе, почти ничего не делая, удалось проехать лишь двадцать лет, а не сорок или пятьдесят. Советская экономическая реформа, в ходе которой была создана суверенная денежная система и с ее использованием, как рычага, создана современная промышленность, сформирован очень емкий внутренний рынок, была проведена давно, больше 70 лет назад. Поэтому могут последовать возражения, что это было давно и мир был другой. Давайте посмотрим, а не было ли чего-либо подобного в мире поближе к нашему времени? Оказывается было. Причем было на наших глазах, при жизни нашего поколения – в Китае. Решая задачу реформирования экономики, Китай выстраивал свою суверенную денежную систему, попутно успешно решая задачу, как не сделать эту систему антагонистом мировой финансовой системы, чтобы обе системы могли нормально взаимодействовать, но при этом, чтобы денежно-финансовая система Китая была по-настоящему суверенной системой. У Китая все успешно получилось. Важными элементами обеспечивающими суверенность являются некоторые ограничения конвертируемости юаня, фиксированный (и несомненно заниженный) курс юаня к доллару и евро, жесткое регулирование некоторых важных стратегических моментов функционирования банковской системы. Три крупнейших китайских банка (так называемых «политических» банка) являются 100 процентно государственными. В четырех других крупнейших банках (т.н. банках «развития») контрольный пакет принадлежит государству. Кстати, у этих четырех банков сумма совокупных активов составляет 53% от общих активов банковской системы Китая. Среди акционерных банков еще более, чем в 10 банках контрольные пакеты принадлежат различным правительственным агентствам или государственным предприятиям. Таким акционерным банкам принадлежит еще 15 процентов совокупных активов банковской системы Китая. Таким образом, под полным контролем китайского государства находится почти 90 процентов совокупных банковских активов. Именно в этом и заключается главная китайская «тайна», позволившая третьеразрядному государству, каким был Китай в 70-е годы, превратиться в перворазрядное к настоящему времени. У Китая тайн несколько, но эта – самая главная. Семь главных банков Китая и еще около 10 крупнейших акционерных банков (тоже принадлежащих государству, через правительственные агентства) кредиты базовым отраслям экономики всё это время предоставляли и предоставляют или вообще беспроцентно или почти беспроцентно. Т.е. им было «плевать» на официальные «цифры инфляции» (кстати, весьма невысокие) и даже на ставку рефинансирования Центрального банка Китая. Запад «ругался» на такое «преступление» против «монетаристического» направления в экономической науке (чуть не написал - лженауки), но ничего сделать не смог. В общем, если Вы когда-нибудь увидите, что руководство России начнет выстраивать что-нибудь подобное, как в Китае, то именно тогда можно будет ожидать действительно кардинальных улучшений в экономике России, улучшений действительно реальных и многократных в качественном и количественном отношении. Пока с финансово-денежной системой ничего подобного не будет происходить, то совет искренне переживающим за будущее России (а также Украины, Белоруссии, Казахстана и т.д.) может быть только один – расслабьтесь, ничего действительно хорошего с нами не произойдет. Нет, мы действительно в ближайшие годы станем жить лучше, так как об этом неоднократно писалось в этих статьях. Но причина будет другой, не такой, как у Китая. Мы станем жить лучше всего лишь как новое «тело» (одно из «тел») мозга. Типа как «желудок». Точно также, как последние десятилетия жили и пока еще живут США. В общем-то, тоже сытно, только с одной разницей. «Желудок» никогда не знает, куда его заведет и когда его в очередной раз «кинет» «мозг». Для многих эта разница несущественна, главное, чтобы было сытно. Вернемся к Китаю. Денежная политика ЦБ Китая определяется Китаем самостоятельно, объём эмиссии определяется самостоятельно и не привязывается к количеству долларов и евро в золотовалютных запасах страны. А фильтром, предотвращающим инфляцию, служит ограниченная конвертируемость юаня и особенность законодательства об иностранных инвестициях. Но сделано было всё это не тупо, а умно, чтобы эта ограниченная конвертируемость не вызвала ажиотажного спроса на валюту и других неприятных вещей. Для этого использовались соответствующие меры валютного контроля и регулирования, но в сочетании с рыночными рычагами. Очень важную роль в том, чтобы суверенная денежно-финансовая система Китая стала эффективным рычагом развития экономики, послужило то, что всё делалось и создавалось поэтапно, в соответствии с чётко продуманным планом. А сам план базировался на правильной реальной достоверной модели мировой экономики. Китайцы сначала жёстко уяснили что, почему, каким образом, в чьих интересах происходит в мировой экономической системе. А после этого, основываясь на этих знаниях, построили здание своей экономики. И оно у них получилось красивым и очень прочным, что и доказал экономический кризис. Поэтому руководителям той страны, которая всё-таки решит создать своего третьего верного союзника, обязательно надо сначала чётко уяснить и всегда чётко держать в голове реальную модель мировой экономики. Тогда гораздо легче будет понимать, что на самом деле предлагают помощники, научные консультанты и эксперты, докладывая план экономических реформ. Может быть, они действительно предлагают умные реформы, а может быть, они ни хрена не понимают в том, за что получают деньги и их срочно надо гнать в шею, чтобы не дать им нанести очередного вреда государству. Имея правильную модель руководителям, гораздо легче будет проводить эффективную политику. Можно будет довольно быстро понимать, а вообще разбирается ли тот или иной министр или чиновники высокого ранга, отвечающие за финансы и за денежную политику в этой самой денежной политике или их срочно надо удалять с поля. Надо понять одно, что только государство, в котором будет правильно выстроена суверенная денежно-финансовая система, вот именно только это государство сможет быстро или даже очень быстро и эффективно развивать экономику. Если главное, стратегически важное будет сделано правильно и правильно выстроено, то потом, даже при совершении каких-то ошибок мелкого или даже среднего калибра все равно вся система будет двигаться и развиваться в правильном направлении. А это дорогого стоит. Насколько эффективно позволяет Китаю действовать в условиях мирового кризиса его суверенная денежная система хорошо видно из следующего примера. Перед кризисом ежемесячное потребкредитование в Китае составляло 50 миллиардов долларов, а в России - 15 млрд. долларов. После начала кризиса в России такое кредитование сократилось в 10 раз, т.е. до 1,5 млрд долларов, а в Китае, наоборот, банки резко увеличили потребительское кредитование и оно в целом по банковской системе Китая (с учётом всех банков - государственных и негосударственных) увеличилось в три раза- до 150 млрд. долларов в месяц. Естественно кредитование китайскими банками осуществляется в основном в юанях за счёт и резервов и эмиссии юаня Центробанком Китая. А так как денежная система Китая является суверенной и поставлены определённые фильтры в виде ограниченной конвертируемости юаня и других моментов, то при эмиссии юаня полностью был исключён рост инфляции. Ну а остальные достижения экономики Китая в условия кризиса в виде роста ВВП на 9,4 процента в 2009 году, отсутствия необходимости думать о том, закрывать или нет крупнейшие автозаводы и другие предприятия и т.д. Вы знаете. Кстати расстроил один известный экономист, к которому я хорошо отношусь. Видно тема Китая часто возникает и возникает у людей вопрос, а нельзя ли кое-что скопировать у Китая. Вот этот экономист в традиционной радиопередаче заявил, что у Китая ничего скопировать уже нельзя, потому что поздно, т.к. китайский опыт мог эффективно применяться только в Китае и только в тот исторический период, когда китайские крестьяне массово переезжают в город. Вот мол только на этой волне и в этот период и возможно развитие экономики по китайскому сценарию. А у нашей страны период массового переселения сельского населения в город уже позади и теперь у нас ничего скопировать у Китая не получится. Вот просто так и было сказано. В общем пипец (извините). Даже комментировать не буду. Знаете почему у даже умных экономистов такая низкая сбываемость их прогнозов (чаще всего они вообще не сбываются), при том, что они отдельные моменты понимают очень даже неплохо, да что там говорить – часто просто отлично понимают? Это происходит потому, что нет у них полноценной, всесторонней, достоверной модели. В лучшем случае есть только части этой модели. Как тут не вспомнить слова В.И. Ленина о том, что «нет ничего практичнее, чем хорошая теория». Правда вообще-то эти слова приписывают не только ему, но и восьми физикам, одному химику, одному математику, двум экономистам, одному психологу и двум политическим деятелям, в числе которых Н. Боголюбов, Н. Бор, Л.Брежнев, Л. де Бройль, М.Келдыш, Р.Кирхгоф, К.Левин, К.Маркс, Д.Менделеев, Э.Резерфорд, Э.Ферми, А.Эйнштейн, Ф.Энгельс. Чего-то мне кажется, нынешняя история очень хорошо подтверждает то, что все они не ошибались.

Дончуань (Dongchuan или Dongchuan Red Soil) – местность в одноименном уезде провинции Юньнань на юге Китая, известная своими живописными и причудливыми пейзажами, напоминающими лоскутное одеяло.

Именно эти скалы стали прообразом летающих островов из Аватара.

Улинъюань - скалы в национальном парке Чжанцзяцзе, который находится в провинции Хунань на юго-востоке Китая. Это удивительное по красоте место и одновременно естественный зоопарк, ботанический и геологический заповедник. Место знаменито своими кварцитовыми скалами скалами, высотой до 800 метров. Самые высокие пики Улинъюаня достигают высоты в более 3 км над уровнем моря. Горы представляют собой живописное зрелище: огромные каменные столбы над тропическим лесом, изрезанные острые вершины, водопады, гигантская система пещер, мощные реки, пригодные для сплава. Самый популярный путь попадания в эти горы - через городок Даюн (Dayong) и деревню Чжанцзяцзе (Zhangjiajie). За деревней находится вход в парк и лес Чжанцзяцзе, иностранцы при входе платят 15 юаней. Всего здесь проложено пять туристических маршрутов.

Самая высокая вершина называется "Кролик, смотрящий на Луну": отсюда открывается невероятный красоты вид на окрестности. Каменный пик Хэйцуннао знаменит вековыми соснами. В пещере Желтого дракона четыре уровня и уникальный пейзаж. Здесь же находится живописная гора Тяньцзу с вершиной Куньлунь - "Обитель Богов". А на высоте более 1 км расположилась Деревня Желтого льва. Здесь живут исконные обитатели этих мест - нацменьшинства Туцзя, Мяо и Бо, они говорят на своих языках и сохраняют свои традиции и ритуалы. Побывавшие здесь туристы утверждают, что прогулка по парку Чжанцзяцзе сравнима с посещением художественной галереи традиционной китайской живописи, с той лишь разницей, что все красоты можно увидеть вживую.

В декабре 2008 года съемочная группа Джеймса Кэмерона провела в Чжанцзяцзе несколько дней, фотографируя горы для использования в съемках.

Лестница в небо