Между прошлым и будущим.Протоие

- 01.02.10, 18:38

Совесть будит память. Разбуженная память хочет усыпить совесть, чтобы человек не уходил плакать в пустынное место, а привычно занимался обычными делами.

Для совести все совершённые дела не имеют срока давности. Все дела, имеющие нравственную оценку, совершены «сегодня». Так думает совесть. Поскольку она — от Бога, а Его жизнь — это вечное «днесь».

Время обманывает человека. На том бывшем поле, на том месте, где Каин убил брата, сегодня, возможно, стоит многоэтажный дом. А может, там — площадка для гольфа. Вы скажете играющим: «Люди! Не играйте здесь в гольф! Здесь совершилось первое в человеческом мире убийство!» — А вам ответят: «Ну и что? Не живите прошлым. Живите настоящим. Играйте с нами».

Быть может, это логично. Но у совести есть своя логика. Совесть упёрта и не всегда согласится даже выслушать сторонние доводы. «Вчера», «год назад» и «до Рождества Христова» для неё существуют одновременно. Раз грех, значит, грех, и нет срока давности.

Когда мы говорим (например, листая фотоальбом) «это я в школе», «это я в армии», то смысловое ударение у нас падает на текущие и изменяющиеся обстоятельства: «в школе», «в садике», «на отдыхе». Для совести же важно то, что и там, и там, и везде — один и тот же «я».

Воспоминание о грехе обожгло тебя, но ты тут же дал приказ выступить вперёд армии оправданий. «Я не знал», «это было давно», «я в этом каялся», «так все делали». Если отдельную отговорку превратить в камень, то их количество будет достаточно для строительства большого здания. И ты даже можешь сказать со временем: «Учитель, смотри, какие здания!» Но непременно услышишь в ответ: Истинно говорю тебе. Не останется здесь камня на камне (см. Мф. 24, 2).

Спрятанное будет найдено, забытое вспомнится, то, о чём, казалось, не знал никто, будет провозглашено на крышах.

Подумаешь об этом, сидя на верхней полке в сауне, и по спине пробежит холодок. Вникнешь в это, стоя на остановке трамвая в крещенский мороз, и станет вдруг так жарко, что шапку снимешь.

Прошлое не исчезло. Оно просто спряталось. И тем страшнее будет потм его внезапное появление.

Будущее тоже плодит обманы и умножает иллюзии. Оно само — будущее — ещё не наступило. Ещё оно само является только возможностью, но оно уже пытается нам лгать и умножает обещания, как аферист при торговой сделке. В нашем фантастическом будущем мы думаем, что всё успеем исправить, мы залижем раны, прикроем наготу и стыд красивой одеждой, благородной тяжестью хороших дел перевесим мусор ошибок и подлостей. В общем, «Мы заживём... Мы увидим небо в алмазах... мы будем много работать и честно есть хлеб...» Как Манилов, возможно, мы построим чудесный мост или даже осчастливим разом всё человечество.

Когда щёки болезненно румянятся от сладких мечтаний, совести тяжело восстать против этой фикции. Всё-таки мечтается о хорошем. И кому из нас не близки слова из арии князя Игоря: «О, дайте, дайте мне свободу! Я свой позор сумею искупить»? Кто и как в действительности «искупил свой позор», получив «свободу», знают, опять-таки, только Бог и совесть. Очевидно лишь то, что мечтать бывает очень вредно. Растравленный мечтами, воспалённый ими ум способен с ещё большей силой отвращаться от действительности, гнушаться ею, удаляться от практической деятельности. Любые серьёзные перемены требуют упорства и подчас рутинного труда, когда желаемая цель кажется удаляющейся, а не приближающейся. Любитель фантазий и быстрых результатов редко способен вынести полуденный жар и тяжёлую работу.

Жить в долг — некрасиво. Опасно привыкать к кредитам, особенно если берёшь их ради вещей и целей второстепенных. Будущим, как кредитом, нельзя расплатиться за прошлое. Надеждой на будущее добро нельзя заглушать нравственную боль, рождённую прошлым.

Его, будущего, может вообще не быть. Ножницы в руках главы приёмной комиссии легко перерезают ленточку на сдаваемом объекте. Ножницы смерти ещё легче перерезают ленточку нашей жизни. Чем менее «объект готов к сдаче», тем невыносимее внезапное вторжение смерти в наши планы на будущее.

Бесплодным фантазиям о будущем соответствуют ностальгические воспоминания о былом. В «Степи» у Чехова юный герой слушал разговоры взрослых на ночлеге у костра. Ему казалось, что он видит перед собой глубоко несчастных людей, которые были безмерно счастливы в своём далёком прошлом. Этот вывод неизбежно рождался из услышанного. Обо всём, что наполняет их жизнь сегодня, люди говорили с раздражением, или злобой, или брезгливой усталостью. Когда же они вспоминали прошедшие годы, то глаза у них загорались и в голосах начинали звучать бодрые нотки. Там, в прошлом, они были сильны, умны, любимы и, главное, счастливы. Чехов вкладывает в уста юному герою важный вывод: «Русский человек не любит жить. Он любит вспоминать о жизни». Если в чеховском слове мы узнаём себя, значит, у нас внутри не всё в порядке.

В одной из проповедей митрополит Антоний (Блюм) говорит о необходимости «вернуться к себе под кожу». То есть о необходимости жить конкретно, а не мечтательно. Но конкретно жить и мыслить может и торговец на рынке, и вор, заметающий следы. Значит, надо, чтобы в данном случае конкретность питалась не мирской логикой, а искренней верой. Ведь если современного Адама Бог, как когда-то в раю, спросит: «Адам, где ты?», — то Адам скажет либо «Я вспоминаю прошлое», либо «Я мечтаю о будущем». Оба ответа не должны иметь места. По крайней мере, не должны занимать столько места в нашей жизни, сколько занимают сегодня.

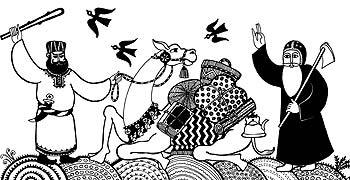

Чтобы не застревать в том, что было, и не создавать в уме миражи грядущего, нужно ходить перед Богом. Это библейское выражение означает именно жить «здесь и сейчас», но не как придётся и не как захочется. Это означает жить напряжённой и внимательной внутренней жизнью и относить к себе то, что Создатель сказал тогда ещё Авраму: Я Бог Всемогущий; ходи предо Мною и будь непорочен (Быт. 17, 1) Именно исполнение этой короткой и многотрудной заповеди добавило впоследствии к имени праотца ещё одну букву. Он стал Авраамом — отцом всех верующих.

Изменение имени означает внутреннюю перемену. И мы должны измениться, чтобы получить новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает (Откр. 2, 17).

Получение нового имени совпадёт с упразднением временнй разорванности.

Времення ткань, дробящаяся на столетия, года, недели, секунды, уступит время вечности. Времени уже не будет (Откр. 10, 6). Значит, прошлое больше не будет тревожить совесть, и фантазии о будущем не будут отнимать у души силу.