Наше греховное, падшее состояние обнаруживается среди прочего и в том, что мы разучились общаться. Как часто наше общение оказывается совершенно бесцельным и бесплодным, оно не служит ни к взаимному обогащению, ни к пробуждению мысли — пустое, поверхностное, беспредметное; слова, лишенные силы, смысла и выразительности…

Протоиерей Леонид Грилихес

И это особенно заметно, когда дело касается духовных предметов. Мы говорим, но наше слово не способно никого увлечь. Мы говорим, но наша речь пресна, безвкусна, она никого не питает. Мы говорим, но на языке стандартный набор церковных фраз — и ничто не меняется. Наши слова не оказывают никакого воздействия.

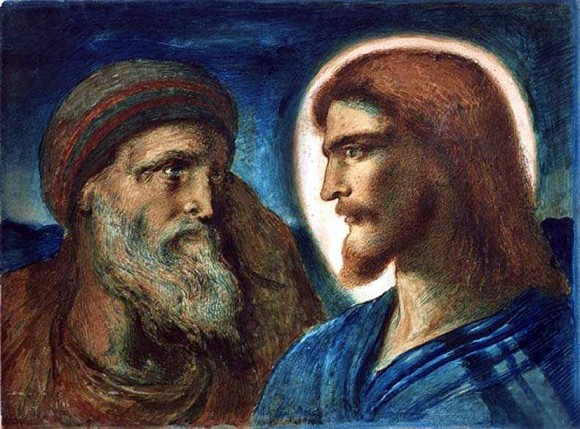

Но не таково слово Божие. У

пророка Исаии есть такое сравнение: как дождь или снег, ниспосланные с неба, не возвращаются обратно, но увлажняют землю так, что она становится способной рождать, чтобы давать семя сеющему и хлеб тому, кто ест, так и слово, вышедшее из уст Господа, не возвращается к нему тщетным, но творит угодное Ему.

И сегодняшнее Евангелие обнаруживает перед нами удивительную силу слова, с которым Господь обращается к самарянке и которое оказало такое стремительное воздействие, что спустя короткое время уже не только она,

но и весь город вышел ко Христу, и они просят, чтобы Он остался с ними, и исповедуют Ему свою веру. Господь заронил семя слова, и оно тотчас принесло свой плод — побелевшие нивы спелых, готовых к жатве колосьев.

Господь говорит Своим ученикам: идите, и Я сделаю вас ловцами человеков. Но в сегодняшнем чтении мы видим, как Сам Учитель ловцов забрасывает сеть веры и уловляет в нее души людей.

Но одновременно беседа Христа с самарянкой дает нам замечательный урок того, как, на каких основаниях и при каких условиях может строиться общение с человеком, далеким от веры и благочестия.

Начнем с условий. Условия самые неблагоприятные. Во-первых, собеседник, а вернее, собеседница — женщина, а беседовать с женщинами еврейские законоучители считали делом совершенно недостойным. Во-вторых — это иноплеменница, и не просто иноплеменница, но самарянка.

Самаряне — мерзость для иудеев (например, Иисус сын Сирахов вообще отказывается называть их народом), а иудеи соответственно мерзость для самарян. Наконец, — и это не скрыто от Господа, — эта женщина сменила

шестерых мужей и живет в блуде. Иными словами — это не просто чужак, это полная противоположность. Между ней и Господом непроходимая бездна. Как же достичь, как привлечь к себе человека, когда он совершенно чужой?

И действительно, все мы знаем, как сложно не то что привлечь, а хотя бы не оттолкнуть, установить хоть какую-то связь с человеком, когда нет никаких точек соприкосновения, когда два человека — это два мира, и еще хорошо если просто чужих, а то и вовсе непримиримо враждебных друг другу.

Ну а если сохраняется хотя бы одна, хотя бы мельчайшая надежда на понимание? Ведь должен же был быть у этой самарянки пусть даже крошечный, пусть самый ничтожный клочок доброй почвы, той почвы, что способна воспринять семя-слово, посеянное ее Собеседником.

И мы вновь раскрываем Евангелие и стараемся вглядеться в каждое слово сегодняшнего повествования. Господь проходит через Самарию близ города Сихарь, утрудившись от пути, Он сел отдохнуть у колодца; было около шестого часа. Случайно ли Евангелист называет нам время? — Вероятно, нет.

Что такое шестой час? Библейский шестой час — это 12 часов по-нашему, то есть полдень, самое пекло. Скажи, где ты отдыхаешь в полдень, — спрашивает невеста своего возлюбленного в Песни Песней. Полдень — время

покоя, когда на Востоке стараются скрыться в тени дома или сада и никто не показывается на улице.

И действительно, у колодца, где в другое время могло бы быть много народа, где обычно встречаются, общаются, обмениваются новостями, в этот час никого нет. У колодца только Спаситель и самарянка. Он устал в пути и присел отдохнуть. Но зачем же она идет за водой в этот полуденный зной? Ясно: она боится ненужных встреч. Она пытается скрыться от глаз, от осуждающего взгляда, от шепота женщин за ее спиной. Иными словами, она стыдится показаться на людях.

Но, быть может, стыд — это и есть то малое, что подает надежду на возрождение? Она живет во грехе, но она не оправдывает себя, не принимает свой грех как норму, она еще не дошла до циничной демонстрации своего нечестия, до того, что на языке Библии называется кощунством. Стыд — последний оплот добра, и если

человек не потерял совершенно свой стыд, то это не потерянный человек, не потерянный для Бога.

И Господь обращается к самарянке:

Дай Мне пить. Придя к людям, Господь умалил Свое Божество, и всякий раз, приближаясь к одному из малых сих, Он вновь и вновь умаляет Себя.

Дай Мне пить — это просьба о помощи. Не Я тебе, но ты можешь помочь Мне. Не ты во Мне, но Я нуждаюсь в тебе.

Дай Мне пить, — и двумя словами Господь устраняет всю бездну отчужденности и располагает к Себе самарянку.

Эта женщина могла ожидать всего что угодно, но только не этих слов. Привыкшая к презрительному, брезгливому отношению со стороны своих одноплеменников, могла ли она рассчитывать на доброе и открытое

отношение со стороны этого благообразного иудейского законоучителя: Как же Ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки? Ведь иудеи с самарянами не общаются.

Сделано, быть может, самое сложное и самое главное — один спрашивает и другой отвечает — преодолено это “не общаются”. Мы уже не враги, мы уже не чужие, или, по крайней мере, мы теперь можем начать спокойно говорить о том, что нас разделяет. Но не будем забывать, что это стало возможным, и возможным даже для Господа, лишь благодаря смирению и самоумалению — это во-первых.

И, во-вторых, даже самая бездна греха и невежества не должна заслонить от нас то, пусть ничтожно малое, добро, что еще живет в человеке, или хотя бы стыд за то, что он не имеет ничего дорогого. Но на это способна только любовь. И только любя своего собеседника, каким бы далеким он ни был, мы можем рассчитывать на взаимное понимание. Бездна Божественной любви преодолевает бездну отчужденности: Господь обращается к женщине, самарянке, блуднице, — и та отвечает Ему…

Продолжение беседы выявляет полное религиозное невежество самарянки. В книге Иеремии Господь дважды называет Себя источником живой воды (Иер 2:13; 17:13); подобным образом и псалмопевец говорит: Боже, …

у Тебя источник жизни (Пс 35:10). Но, видно, все эти духовные образы из Ветхого Завета были совершенно неизвестны самарянке, собеседнице Спасителя.

Да и могла ли она знать их, — ведь Священное Писание самарян ограничивалось только Пятикнижием.

Похоже, что все ее знание в этой области сводится лишь к знакомству с местными преданиями (этот колодец и этот город связаны с именем патриарха Иакова) и обрядами (Богу следует поклоняться в особом месте,

на горе Гаризим), а выражение “живая вода” для нее не более чем синоним проточной или просто чистой, живительной воды.

И когда Господь говорит самарянке: тот, кто будет пить воду, которую Я дам ему, не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную, — то навряд ли она понимает таинственный, духовный смысл этих слов, не понимает и поэтому как бы не слышит, не замечает их. Из всего сказанного она выхватывает лишь то, что больше всего волнует ее: кому Я дам воду, тот не будет жаждать вовек.

Не будет жаждать, — и блеснула надежда: можно никогда не приходить к колодцу, на то место, где я натерпелась столько позора, туда, куда я иду каждый день по полуденной жаре, таясь и скрываясь от всех: Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда.

Разве ты можешь понять то, о чем Я говорю тебе; ты не достойна того дара Божия, о котором Я пытаюсь растолковать тебе; ты думаешь лишь о том, что волнует тебя, — ни одно из этих слов, способных оттолкнуть самарянку, не выходит из уст Спасителя (еще и еще раз постараемся усвоить этот евангельский урок общения)

Но и подать эту воду, способную утолить духовную жажду, этот дар Божий тоже никак невозможно. Ведь ничто нечистое в Царство Небесное не войдет. Господь говорит: Покайтесь, приблизилось Царство Небесное. А у

самарянки нет пока ни разумения, ни чистоты, ни покаяния. Но и это не останавливает любовь Божию, и Господь идет дальше.

Он пытается осторожно подвести эту женщину, незаконно живущую в блуде, к тому, чтобы она исповедала свой грех: пойди, позови твоего мужа и приди сюда. Но вместо покаяния в ответ звучит откровенная ложь: у меня нет мужа. И опять скажи:

ты лжешь, у тебя их было пять, а теперь ты живешь с шестым, — и можно поставить точку.

Ты лжешь — в этих словах слышится гнев, но гнев не творит правды Божией. Правда же Божия в любви, и Господь продолжает являть не только несокрушимую Любовь, но и всепобеждающую Премудрость: правду ты сказала, что у тебя нет мужа; ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе; это справедливо ты сказала.

Вместо: ты лжешь, — говорит: ты сказала правду. Конечно, Господь не желает похвалить или оправдать самарянку, Он ее обличил, но, обличая, находит такое слово, чтобы не оттолкнуть ее от Себя. Как боялась она этих слов, таилась, пряталась от людей, чтобы никто, указав на нее, не сказал: ты живешь с шестым. Как боялась она поднять глаза и встретить осуждающий или насмешливый взгляд.

Но Господь так обличил ее, что, взглянув на Него, она не только не увидела гневного осуждения, но смогла разглядеть в Нем и нечто большее, нечто выходящее за пределы обычного человека: Господин, вижу, что Ты

пророк.

Не будем повторять то, что уже говорилось неоднократно: личное свидетельство, очная встреча с человеком, являющим в себе святость, способна произвести впечатление и увлечь человека на путь исправления гораздо решительней сотни слов. Увидев в своем собеседнике пророка, самарянка начинает расспрашивать Его о богопочитании: где должно поклоняться — на горе Гаризим или в Иерусалиме?

И Господь отвечает ей: поверь Мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу… Бог есть дух: и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине.

Так беседа, которая начиналась со слов о воде, колодце, черпаке, внезапно оборачивается наставлением о духовной природе Божества и об умном, совершаемом в духе служении.

Женщина сказала: знаю, что когда придет Христос, то Он возвестит нам все. Иисус говорит ей: это Я.

Выражение “это я” способно произвести различное впечатление в зависимости от того, кто его произносит, например, твой школьный товарищ или учитель, коллега по работе или директор. Но услышать “это Я” от Бога не просто страшно и беспредельно величественно — есть колоссальная разница между человеческим “это я”, и тем, как “это Я” произносит Бог.

«Это Я”, славянское “Аз есмь” — это имя, с которым в громе и молнии является Бог на Синае. “Это Я” (где Я с большой буквы) тождественно Богоявлению, и услышать его можно только в духе и истине, потому что все

прочее не является этим Самым Божественным Я.

Чуть позже, когда ученики, купив пищи, возвращаются ко Христу, они говорят: Равви, ешь. Но Господь отвечает им: у Меня есть пища, которой вы не знаете… Моя пища есть творить волю Пославшего Меня. В чем же заключается эта воля?

Воля Пославшего Меня, — говорит Господь в другом месте, — есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную (Ин 6:40). Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа (Ин 17:3). Исполнить волю Отца — напоить живой водой, водой, текущей в жизнь вечную. Исполнить волю Отца — утолить жажду богопознания.

Начиная беседовать с самарянкой, Господь сообразуется с человеческой природой, но сказать “это Я” Он может только как Бог. Во Христе нет никакого человеческого “я”; во Христе лишь одно Я, одна Личность — Божественная Личность Сына, предвечно рожденного от Отца. Если б ты знала дар Божий и Кто говорит с Тобой, — произносит Господь в начале Своей беседы. Сказав “это Я”, Он дает познать ей дар Божий — узнать в духе Того, Кто обращается к ней.

И это познание целиком меняет жизнь человека. Вкусив воды жизни, Самарянка бросает свой водонос, бежит в город и говорит людям: пойдите, посмотрите Человека, Который сказал мне все, что я сделала. А что она сделала? Что Он сказал ей? То, что она живет незаконно уже с шестым мужем.

Спало бремя греха, и если раньше она боялась показаться на глаза, то теперь сама бежит к людям. Если раньше она скрывалась от стыда, то теперь она не хочет и думать о прошлом, но все ее мысли, вся ее радость в том, чтобы возвещать о Нем: пойдите, посмотрите, не Он ли Христос.

Таково слово Божие, которое нисходит к человеческой немощи, дает нам увидеть то лучшее, что еще сохраняется в нас, влечет к себе и избавляет нас от уз греха, и не только учит, наставляет, вразумляет, не только ведет к покаянию, но являет нам силу Божию, питая душу сокровенным богопознанием — знанием Бога Отца через ниспосланное Им и явившееся нам Слово.