Смерть, как ни крути, штука страшная. Храбриться и улыбаться подавляющему большинству людей можно только на расстоянии от нее (хотя она и повсеместна). Если же приблизится она и дохнет, то ли в лицо – гнилью, то ли в затылок – холодком, сразу станет невесело.

И трудно сказать чего собственно боишься – длинного тоннеля или черной пропасти, ответа за прожитое или злобы тех чудовищ, что вдруг явно обнаружат свое присутствие?И вера в это время подвергнется самому серьезному испытанию. Есть ли она? Жива ли она под формальной личиной, или исчезла давно и след ее простыл? Одним словом назвать в это время, вслед за Павлом, смерть «приобретением» (см. Фил.1:21), смогут (как бы это помягче выразиться) не все. Далеко не все. Почти никто. Поэтому Церковь любит мучеников.

Любит тех, кому дробили молотом конечности. Любит тех, кто, крестясь и шепча молитву, вошел в костер. Любит тех, с кого содрали кожу, кого спекли на раскаленных решетках, кого утопили в море, привесив к шее камень.Вообще-то человеку сделать больно очень просто. Весь человек – сплошная болевая точка. Все нежно в нем, все в нем боится прикосновения огня или отточенного железа. Не вид голодного хищника, но просто лязг замка в замочной скважине или вид врачебных инструментов может привести иного к обмороку от страха.

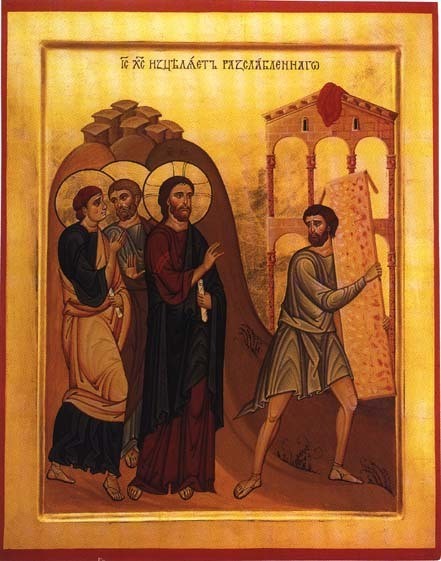

И мученики были тоже таковы. Не иная была у них и у нас природа. Однако вытерпели, однако победили, однако на тело свое, столь любимое всяким, смотрели, как на чужое, когда содранная кожа висела бахромой, когда отсекались и ступни, и кисти.Мученичество есть дело благодати. Без Христа, живущего в человеке, невозможно потерпеть за Христа все упомянутое и не упомянутое. Силуан Афонский говорил, что если бы благодать не напаяла тела и души Христовых страдальцев, они бы не совершили свой подвиг. И мученица Перпетуя на вопрос стражников «как она будет терпеть лютую муку?», отвечала: «Тогда будет во мне Другой, Который даст мне силы».

Был Сей возлюбленный Другой и в сердце Георгия Каппадокийского.Георгий красив. Георгий статен. Его взгляд прям. Его плечи расправлены. Он молод. «Жить бы да жить», — говорят о таких, завидно оглядывая их крепкие фигуры и слыша умную речь. Все, чем мы дорожим; все, чего жадно желаем, люди, подобные Георгию, умели принести в дар Господу Иисусу. Знатные, красивые, умные, смелые они, Георгии, Варвары, Екатерины, явно доказывают нам, что Христос не предводитель одних лишь скулящих бедняков и жалобной старости.

Когда человек принимает в добрую землю сердца зерно веры, он не сразу уходит от всего привычного. Продолжается учеба, служба или работа. Но сердце живет уже не ими, а прорастающим зерном. Он «спит, и встает ночью и днем; и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва» (Мк. 4:27-29).И вот наступает момент, когда таиться уже нельзя, и молчать нельзя, но надо говорить о вере, чего бы это ни стоило. На каменистой почве колос завянет. Среди терний – зачахнет. При дороге зерно склюют птицы. Но на хорошей земле зерно прорастет, и будет послан серп, потому что настала жатва.

Георгий и подобные ему страдальцы знали, что их ждет. Они шли в суды не для того, чтобы хамить язычникам, а потом получать от Христа быстрые венцы. Они шли на войну с неизвестным еще результатом. Были ведь во все времена и многие отрекшиеся, многие не дотерпевшие до конца!Поэтому мученики сначала раздавали все, что имели. (Милостыня имеет величайшую силу, и привлекает благодать, и укрепляет душу). Они каялись в грехах и исповедовались в немощах. Они крепко молились Богу и просили силы, потому как верящий себе в подобных делах всегда проиграет, а надеющийся на Бога победит. И в мучения они окунались как в страдальческую купель.

Это было их крещение мукой, их причащение муке Христовой. Это было их болезненное рождение в Вечность.Мы ведь не помним, как рождались на свет. Не помним, как кричали впервые, и извивались, и задыхались, и боролись. Так, извиваясь, крича и задыхаясь, приобщались к страданию Христа мученики Христовы, и затем воскресали с Ним.

*Человек плотоугодлив. Человек ленив. Человек часто мертв задолго до смерти. Сама мысль о страдании приносит ему страдание, и он бежит прочь от этой мысли, как прыщавый мажор с «большим IQ» — от призыва в армию. Отсюда наше общее непонимание мученического подвига, его драгоценности в очах Божиих и в самосознании Церкви. Отсюда сомнения в том, что все это было.

Кстати, отсюда же и захлебывающиеся восторги по поводу мучеников, просочившиеся в наше сознание со «страны далече». О страдальцах Христовых лучше говорить без кровяного возбуждения, а сухим протокольным языком римского нотариуса. Так-то лучше будет. Так и кошмар очевиднее, и победа над кошмаром достославнее.Схватили. Привели (или сам пришел). Допросили. Предложили отречься. Зафиксировали отказ.

Раздели. Еще раз, на всякий случай, предложили отказ. Выбили зубы.Сожгли волосы на голове. Увели в камеру и оставили на ночь «подумать».

С утра, выспавшись и позавтракав, опять поставили перед собой упрямца. Загнали пару игл под ногти. Подробно рассказали, что намерены делать дальше. На этой стадии мученичество многих заканчивается.Можно еще привести родителей, чтоб те плакали и били себя в грудь. Можно в камеру подсадить человечка, который будет предлагать «отречься на словах и верить в сердце». И вот когда все это, и многое другое пройдет, а мученик останется тверд, наступит время всей Церкви на всех языках до скончания века петь хвалу Богу, укрепившему и доведшему до совершенства очередного своего воина.

Так как же мне не любить тебя, святой Георгий, а вместе с тобой – Димитрия, Феодора, Раждена и многих еще, многих?! Как?!Кручусь, как уж, со всей подлостью хитрой и самолюбивой души, и, пойманный благодатью, отвечаю: «Никак». Я люблю вас, я удивляюсь вам. Я восторгаюсь и Господом, Которого вы прославили, и вами, сквозь кровь и боль введенными в Царство.

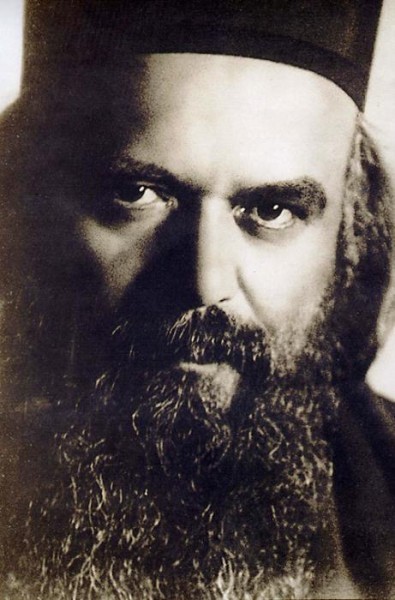

Когда Григория Паламу определили возвести на престол Солуни, был ему сон. Видел он двух славных и величественных мужей, одетых, как в солнце, в благодать. Они беседовали о чем-то, и Григорий сознавал себя близ них маленьким. Затем один, указав на Григория, сказал: «Этого я беру к себе в город Архиепископом». То был Димитрий Солунский, беседовавший с Георгием Победоносцем.Понимаете, возлюбленные? Мы с вами – маленькие, как котята под ногами. А Георгий, Дмитрий и другие страдальцы Христовы, величественны, красивы, одеты в благодать. Мне бывает очень утешительно думать об этом, когда мысли о смерти, тяжелые и холодные, облипают сердце и заставляют вздрагивать.

был

был