Новый рассказ известного писателя, автора книг «Плачущий ангел» и «Преодоление» священника Александра Дьяченко.

Священник Александр Дьяченко

Зимой, как только похолодает, прилетают синицы. Весь год они обитают где-то там у себя в лесу, а зимой возвращаются к людям. Матушкиным иждивением на лоджии устроена большая кормушка, и из ближайшего леса не прекращается в нашу сторону живой поток из синиц и воробьёв.

Однажды шёл я по улице рядом со своим домом, посмотрел к себе на окна и поразился, как много у нас собирается птиц. Вообще, это и не удивительно, лес-то рядом, через дорогу.

Я люблю смотреть на деревья, особенно зимой, когда берёзы и ивы стоят покрытые инеем, а огромные ёлки становятся такими дремучими.

Синичка хватает семечку и летит с ней на ветку. Не пойму, что она там с ней делает, клюёт или прячет? Пробовал замечать птичек — не получается, все они на одно лицо, или лучше сказать, на «один клюв». Зато как они потешно ведут себя у кормушки. Среди них есть такие забавные, точно люди. Сядет синичка на краешек кормушки, и давай крылышки топорщить, мол, я здесь самая главная. Уже и места матушка устроила предостаточно, чтобы никто не толпился, подлетай и клюй. Но нет, загораживает собой кормушку и всем своим видом заявляет - моё. И не хочешь, а улыбнёшься. Зайдёшь на кухню чайку попить, смотришь на них,

и душа отдыхает.

Утром с рассветом они уже тут как тут, семечки из кормушки сметаются в пять минут, а потом синички начинают высматривать хозяев. Стоит им только заприметить в окошке твой силуэт, сразу начинают биться в стекло и пищать:

- Эй, кормилец, семечек подсыпь!

А дверь на лоджию откроешь, стайка бросается врассыпную и улепётывает во все лопатки. Мол, как они меня боятся, как боятся! А сами рассядутся сверху и наблюдают. Я же вижу их маленькие любопытные головки с блестящими чёрненькими глазками.

Ну, как их не любить, этих чудесных малюток, таких невесомых и беззащитных? Возьмёшь птичку-малышку в руку, а она ничего не весит.

Фото: Kostas123118, photosight.ru

На днях прямо на наших глазах хищная птица, мгновенно обрушившись на пирующую братию, сбила одну синичку. Главное, все почувствовали опасность и разлетелись, а эта сидит себе, клювиком вертит. Уже даже матушка не выдержала, и кричит ей:

- Не будь так беспечна! Хватай семечку и лети, иначе тебя саму сейчас схватят!

И вот он, ястребок, тут же появился. Накаркала матушка, я ей так и сказал. А она чуть не плачет, выбежала на лоджию, взяла маленький пушистый комочек в руки, дует на него, пальчиком гладит. Синичка вдруг ожила и упорхнула с ладошки, точна матушка волшебник, оживляющий маленьких птичек.

***

Человек — существо необыкновенное, если в душе его свет, то этот свет ощущается всеми, не только птичками, но даже и совсем маленькими насекомыми. Помню, отпевал одного старого-престарого майора ВВС.

На другой день после похорон его дочь пришла в церковь и стала рассказывать мне об отце. Удивительно, как много может вместить в себя человеческая жизнь. Во время службы они переезжали из одного гарнизона в

другой, и везде отец сажал сады. Казалось бы, человек такой немирной профессии, лётчик-истребитель, впоследствии по ранению списанный на землю — и сады. Но, куда бы он ни приезжал, будь то Сибирь, Казахстан

или дальний Восток, сперва подыскивал подходящий кусочек земли, разрабатывал его, где-то добывал саженцы, и пожалуйста, через несколько лет там, где никто не мог и представить, уже шумел сад. Весной деревья

зацветали, и к ним слетались пчёлы. Он и пчёл любил, но заняться ими смог, только уже выйдя на пенсию. Пчёлы не деревья, их просто так не оставишь, они особой заботы требуют.

Звали бывшего майора Василий, и что характерно, в их семье всем старшим сыновьям было принято давать только это имя. И сколько они себя помнят, всегда так и было, только последнего единственного отпрыска почему-то назвали Павлом. Так этот Павел, юноша современный, отыскал в интернете, что, оказывается, их род происходит из тех мест, куда были сосланы потомки царя Василия Шуйского. Вот, в память об их великом предке сосланные и решили увековечить его память в именах старших сыновей. Ведь Василий – значит «царь», «царственный». Пашка раскопал свою родословную и возмутился: «Ну, вы, родители, даёте, столько веков существовала старинная традиция, а на мне прекратилась». Вот как бывает, корни свои люди забыли, а традиция просуществовала четыре века.

На пенсию ветеран вышел в наших местах, здесь же и остался. Понятно, что и на пенсии он не стал отдыхать и тоже посадил сад. И поставил в нём несколько ульев с пчёлами. Особенно старик любил скрещивать местные

дички с культурными сортами. Долгое время у него ничего не выходило, а буквально в последний год жизни его окультуренная дичка дала плоды, да какие, и главное, вызрели они точно к яблочному Спасу.

Умер бывший лётчик 12 августа на день ВВС, отпевали мы его на медовый Спас, и на Преображение принесли к нему на могилку замечательные яблоки из его сада, словно зримые плоды его жизни.

Пчёлки – дело хлопотное, потому к концу жизни Василий держал только два улья. В день его смерти оба роя поднялись и улетели. Когда усопшего предали земле, поставили, по обычаю, крест, обложили его венками. Вдруг,

откуда ни возьмись, налетели пчёлы и облепили все эти искусственные венки. На другой день, когда родные пришли на могилку, пчёлы всё ещё оставались на месте.

***

Смотрю в окно и вижу мою алтарницу Веру Николаевну. Она каждый день ходит через дорогу кормить своих кошек. Вернее, это раньше кошки были её, потому что жили в сарайчике, где моя помощница держала козочек. Потом козочек порушили, а кошки остались. Жалко бросать животных на произвол судьбы, она их и подкармливает. Изо дня в день, вот уже десять лет. Тех кошек, что жили с её козочками, уже и на свете нет, а она всё одно продолжает о ком-то заботиться. Доброе сердце. У нас, христиан, вообще добрые сердца. И от этого радостно.

Скоро Рождество, и появились снегири. О, перед этими ребятами я снимаю шляпу. Потому, что это самые важные птицы на свете. Росточка им только не хватает. Вот были бы они, предположим, размером с хорошую

кошку, так это бы мы с вами, человеки, на веточках сидели, а они бы вальяжно разгуливали по дорогам. Когда прилетает снегириная стайка, начинается настоящий спектакль.

Если учесть, что у этих птиц настоящий матриархат, то выглядит это приблизительно следующим образом. Самочка с серенькой грудкой расхаживает по лоджии, а сверху из кормушки красногрудые удальцы пытаются сбросить вниз несколько семечек. Снегири их не расклёвывают, подобно синицам, а жуют. Жуют, жуют, пока наконец не разжуют и не выплюнут шелуху. Мы специально насыпаем семечек на пол, чтобы снегири не мешали синичкам, но те всё равно мешают. Поскольку никто не имеет право даже думать о семечках, если за них принялись такие важные едоки, как снегири.

Но нужно видеть забавных маленьких синичек, как они прошмыгивают за толстыми неповоротливыми красавцами, чтобы урвать-таки немножко из содержимого кормушки. Снегири делают вид, что возмущены их наглостью беспредельно, но за нарушителями не гоняются, сохраняют достоинство и невозмутимость.

***

Скоро Рождество. Народ готовится к новому году, бегают по магазинам, закупают подарки, начались новогодние вечера, а в нашем доме живёт семья, в которой никто ничего не закупает. Она из разряда тех, о ком принято говорить «неблагополучные». Люди не то, чтобы очень уж пьющие, хотя и это случается, они ещё и немного болящие. Я это понял, когда их бабушка пригласила меня к ним на дом отпеть её маму. Прихожу и вижу в одной из комнат странное сооружение из множества подушек, полога и занавесок с рюшечками. Самой усопшей среди этого нагромождения вообще не было видно.

Пока жива была бабушка, её безумные дети и внуки ещё как-то существовали, хотя у них давно уже отключили всё, что только можно отключить — и свет, и газ. Но дети не обращали внимания на такие мелочи, они вообще мало на что обращали внимания, кроме того, что несут в руках их благополучные соседи. Кстати, соседи и вынуждены были взять опеку над этой семьёй, ведь если у людей нет возможности приготовить пищу на

газу, они начинают разводить костры на балконе или в ванной, а это для соседей настоящая бомба.

Я смотрел в своё окно и видел иногда, как гуляет не очень трезвая мама с самым маленьким из своих пятерых детей. Не перестаёшь удивляться,такие мамы рожают чуть ли не каждый год, а нормальные обеспеченные семьи от детей отказываются. Неимоверными усилиями соседей троих малолетних внуков удалось-таки поместить в детский дом, а самого маленького, годовалого, почему-то не взяли. Так и остались они у меня в памяти: троица маленьких сорвиголов, носящихся по двору, и непрекращающийся указующий крик балконной бабушки. Она считала своим долгом кричать на детей с балкона. Постепенно старушка увлеклась, и стала кричать вообще на всех, в том числе и на обычных прохожих, а потом взяла и померла. Странная бабушка была единственным человеком, способным в этой семье на любовь. Она не только кричала, но могла и приготовить какую-то пищу, почитать малышам сказку и просто приласкать.

Ведь даже странная бабушка остаётся бабушкой.

***

Во дворе стало непривычно тихо. Соседи скинулись и сами похоронили старушку, а мы её отпели. Остались мама, молодая ещё женщина лет тридцати пяти, шестнадцатилетняя девушка, её старшая дочь, дядя призывного возраста и маленький двухлетний мальчик. За бабушкой и её пенсией они ещё как-то чувствовали себя единой семьёй, а после каждый зажил по-своему. У всех была своя жизнь, только малыш никому не был нужен, а ему всё время хотелось есть. Сердобольные соседи не оставляли мальчика своим вниманием, но не станешь же чужого ребёнка растить, словно своего.

Его мама, наконец, пошла работать, устроившись выпекать булочки со сладкой начинкой. Чаще всего этими булочками дитя и кормилось. Ему бросали, словно собачонке, упаковку сладких булочек на день. Из-за этого

у малыша случился диабетический криз, его всего лихорадило. Если бы не соседка, которая вызвала скорую, ребёнок бы умер. Когда приехали врачи, старшая сестра не хотела отдавать им братика. Ей говорят:

— Он же умрёт, как ты этого не понимаешь?

– Так я и хочу, чтобы он поскорее сдох, надоел уже, орёт и орёт.

В больницу с мальчиком согласился ехать только дядя. Он у них в семье один такой жалостливый. После смерти матери даже в церковь один раз приходил, на службе стоял. Я тогда порадовался за него:

— Молодец, — говорю, — Вадик, приходи в храм почаще

. Он обещал. У них у всех глаза такие голубые, мутные и навыкате, а у Вадика тоже навыкате, но тёмные, и будто влажные, если бы не читаемое в них безумие, можно даже сказать, красивые. Так вот, только он и согласился лечь с племянником в больницу.

После выписки Вадик вернулся домой и в первый же вечер забил мальчика до смерти. Забил и тельце подсунул под шкаф. Когда малыша нашли, он ещё подавал признаки жизни. После всех этих событий его мама приходит ко

мне и просит:

— Нам бы малыша покрестить.

Думаю, может у них ещё какие дети появились?

– Да нет же, — удивляется она моей непонятливости, — вот этого, которого Вадик убил. Нам же его отпеть нужно.

Соседка, что больше других заботилась о малыше, иногда навещает в детском доме ту забавную троицу ребятишек с такими же голубыми, как у мамы, глазами.

– Батюшка, они даром что дети, а уже во всю воруют, воспитатели от них стонут. А вырастут, что их ждёт, и что ждёт нас? Вот и думаю, может и хорошо, что этот маленький умер.

Младенчика похоронили на католическое Рождество. Мы привыкли, что Рождество Христово прекрасный повод окунутся в детство, получить подарок и самому что-нибудь подарить. Люди наряжают ёлки, едят мандарины, всё

это, конечно, здорово. Но почему-то забывают, что за рождением Христа последовало избиение Вифлеемских младенцев.

Женщина из нашего подъезда каждый день ходит в деревню кормить собаку, когда узнала о смерти несчастного младенчика, заплакала и сказала:

— Если я каждый день готовлю для собаки, наверно могла бы готовить и для мальчика.

Моя Вера Николаевна с любовью вот уже столько лет кормит кошек, а я не забываю о маленьких птичках, все мы по-настоящему хорошие добрые люди. Рядом с нами жил маленький мальчик, для которого каждый день его коротенькой жизни только прирастал страданиями, пока, по иронии судьбы, единственный из его окружения сочувствующий ему человек не забил ребёнка насмерть. Наверно, так устроен мир, и всякий раз в ответ на рождение Христа он отвечает расправой над очередными младенцами. То, что они не всегда бывают крещёными, так кто крестил тех детей двадцать веков тому назад?

Старый добрый сказочник Андерсен понял это давным давно, иначе бы не написал свою «Девочку со спичками». Сказка, уразуметь которую способен далеко не каждый. Маленькую девочку посылают продавать шведские спички. В праздничную ночь она замерзает рядом с домами, в которых веселятся счастливые сытые дети. Бедный ребёнок заглядывает в окна и видит нарядную ёлку. Прежде чем окончательно замёрзнуть, она вспоминает бабушку, единственного человека, который её когда-то любил и сжигает спички, одну за одной, согревая руки их огоньком.

Помню, как одна наша прихожанка попросила меня пообщаться со своими внучками-погодками восьми и девяти лет. Папа этих девочек был человеком очень состоятельным. Я пришёл в их богатый загородный дом, где есть всё, о чём только можно пожелать человеку. Бабушка девочек, человек глубокой искренней веры, хотела, чтобы батюшка каким-нибудь волшебным словом заронил в их маленькие сердечки то, что никоим образом не могло прорасти в них в том мире, в котором они обитали. Весёлые дурашливые мордашки, с пытливыми глазёнками, обычные дети, только не знающие ни в чём отказа.

Понимаю, что им не скажи, всё будет воспринято как очередная забава. Огляделся вокруг и вижу, на кровати одной из девочек лежит книжка сказок Андерсена. Открыл наудачу и сразу попал на «Девочку со спичками». Читаю сказку, а дети её не воспринимают, может, даже и сочувствуют несчастной нищенке, но через минуту уже вновь смеются. Им весело, так и должно быть, если тебе всего девять лет, и тебя любят и папа и мама.

Через год их папу застрелили, и вскоре от прежнего семейного довольства не осталось ничего. Это сейчас они вновь смогли вернуться к нормальной человеческой жизни, а тогда денег и на хлеб не хватало. В этом году на Рождество девчонки обещали подготовиться и, как когда-то в детстве, споют нам колядки. Они вспоминают, как я приходил к ним домой и читал сказку, даже помнят, какую. Чтобы зёрнышко проросло, нужно взрыхлить для него почву.

Если так интересно смотреть на маленьких птичек, то ещё интереснее наблюдать за большими. Иногда на сало прилетают дятлы. Они такие красивые, чёрные и зелёные, но очень уж пугливые. Встанешь сбоку у

окошка, замрёшь и весь превращаешься во внимание. А те хоть и оглядываются поминутно, а меня им всё равно не видать. Такое наслаждение от этого получаешь. А недавно по телевизору показали репортаж о

лебедях. Уже поздней осенью, на окраине большого города люди заметили в маленьком водоёме плавающего лебедя. Когда к нему приблизились, оказалось, что лебедь настолько обессилен, что не может лететь. Люди

решили, видимо, во время перелёта отстал от стаи, и отнесли его в питомник. Птицу посадили в большой вольер и принялись выхаживать.

Буквально через пару дней всё те же люди и на том же месте обнаружили ещё одного лебедя. Птица, хоть и была совершенно здорова, не сопротивлялась. А когда её принесли и поместили в тот же вольер к

больному лебедю, раскрыла крылья и пошла тому навстречу. И поняли, что лебедь самочка, потеряв во время перелёта любимого, отказалась лететь дальше и вернулась к нему на то же озерцо, чтобы вместе с ним разделить и общую судьбу. Сейчас они снова вместе, лебедь поправляется, а его подруга трогательно заботится о нём и защищает от всех, кто заходит в клетку, смешно шипя и хлопая крылья.

Время Рождества – время надежды. И дети, и взрослые, затаив дыхание, ждут сказок. Независимо от возраста, мы остаёмся детьми. И так хочется, чтобы и твоя сказка была написана, и чтобы тебе улыбнулось счастье, вот так бы, как у тех лебедей, однажды и на всю жизнь. И такое на самом деле случается, а иначе кто же тогда станет верить в сказку?

Мой хороший знакомый журналист из далёкого Красноярска однажды оставил свой родной город и прилетел в Москву. Думал, приедет, осмотрится, попробует себя в журналистике, и если повезёт, останется в столице. Имея за плечами пару неудачных попыток создать семью, он уже махнул рукой на свою личную жизнь. И поскольку Игорь, так зовут моего друга, из журналистов переквалифицировался в киносценаристы, то ему только и оставалось, что в своих сценариях придумывать счастливых людей и любящих супругов.

Так он прохолостяковал целых пятнадцать лет. Я был на его съёмной холостяцкой квартире. Стены, ободранные хозяйской кошкой, старый продавленный диван. Нет, так жить нельзя. Наверно, он и сам это понял, потому и написал в специальный сайт знакомств, что такой-то сорока восьмилетний лысеющий джентельмен устал жить в одиночку в комнате с ободранными обоями.

– Мне стали звонить женщины, и чуть ли не каждая спрашивает: «А кто вы по гороскопу»? Или начинают представляться, типа: «Меня зовут Виолетта, я прошла курс тантрического секса. Могла бы преподать

несколько уроков». И это мне, верующему человеку. Понял, что ничего хорошего из этого не получится, и снова окунулся в свой сценарий, где у главного героя рождаются дети, с работы его встречает жена и банально

кормит жареной картошкой.

Я улыбаюсь:

– Игорь, тебе хочется жареной картошки? Давай пожарим.

– Да ну тебя, — смеётся мой друг. — Я уже было перестал на что-то надеяться, и тут мне приходит предложение о знакомстве. Списался, думал из Москвы, а она аж из Новосибирска. Писала совсем другому человеку, а случайно попала на меня. Начала извиняться, а мне что-то внутри подсказывает, вот она, та, которую ты ждёшь. И не случайно она на тебя вышла, не ошибка это, а судьба.

Стали переписываться, я ей предлагаю, приезжай. Она:

- Из Новосибирска?

– А что, самолёты летают и в Москву. Она прилетела. Мы были вместе четыре дня. Я сделал ей предложение, она согласилась. Вот напиши такой сценарий, никто не поверит, скажут, да ты привык сочинять, такого не

может быть, разве только в какой-нибудь рождественской сказке.

Теперь ты видишь перед собой самого счастливого из смертных. Мне сорок восемь, а жизнь только начинается. Ты знаешь, какая она? Мне интересно:

- Какая?

– Она очень хорошая, — мечтательно улыбается Игорь.

– И это всё, на что способен сценарист?

- Нет, не только. Я ещё хочу иметь детей, хочу купить дом и обязательно разобью сад. Но сперва мы повенчаемся, это моё условие, и Катя не против. Она прилетает пятого января, а на Рождество мы планируемк тебе в деревню, как вы, кстати, гостей принимаете?

Счастливый человек мечтает иметь свой сад, откуда в нас это желание, может, ещё от Адама? Делать мир прекрасным – наше предназначение.

Я представил себе трапезную в церковном доме, как соберёмся мы на Рождество после службы вокруг большого стола. Ещё хочет моя двоюродная сестра приехать из Москвы с внуком Пашкой, те две, уже повзрослевшие, сестрички, которым я когда-то читал сказки Андерсена, тоже обещались быть, вот ещё Игорь с Катенькой подъедут, как здорово. Нет, определённо нам будет мало нашего стола.

Но, прежде чем сесть за праздничную трапезу, я теперь обязательно подойду к окну, и постараюсь всмотреться в темноту Рождественской ночи, выглядывая мерцающий огонёк одиноко горящей шведской спички. Потому что

нельзя, чтобы в эту счастливую ночь, когда станем разговляться и радоваться тому, что мы вместе, где-то здесь же рядом с нами кто-то плакал от холода и одиночества. Если мы себе это позволим, то в эту ночь

Христос не родится.

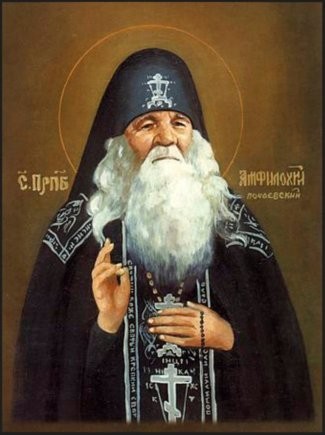

Как обстоит дело в других Поместных Церквах? Сразу следует сказать, что нам не удалось провести всеобъемлющего исследования в отношении практик всех Поместных Православных Церквей. В мировом православии нами условно были определены две основные традиции – условно греческая и условно русская. Греческая практика, к которой мы относим приходы Константинопольской, Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской, Элладской, Кипрской Церквей предполагает возможность причащения мирян за литургией без обязательной исповеди. Прихожане стараются причащаться

каждое воскресенье, при этом исповедь совершается в отдельное от

литургии время и никак не связана с причастием. Более того, исповедовать может не всякий священнослужитель, а только тот, кто получил специальную грамоту от архиерея, которая дает право на совершение исповеди. Обычно подобное разрешение выдается священнослужителю, который уже имеет достаточный пастырский опыт. Сам факт рукоположения в священники в греческой традиции еще не означает, что новорукоположенный батюшка сразу получает власть «вязать и решить».

Как обстоит дело в других Поместных Церквах? Сразу следует сказать, что нам не удалось провести всеобъемлющего исследования в отношении практик всех Поместных Православных Церквей. В мировом православии нами условно были определены две основные традиции – условно греческая и условно русская. Греческая практика, к которой мы относим приходы Константинопольской, Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской, Элладской, Кипрской Церквей предполагает возможность причащения мирян за литургией без обязательной исповеди. Прихожане стараются причащаться

каждое воскресенье, при этом исповедь совершается в отдельное от

литургии время и никак не связана с причастием. Более того, исповедовать может не всякий священнослужитель, а только тот, кто получил специальную грамоту от архиерея, которая дает право на совершение исповеди. Обычно подобное разрешение выдается священнослужителю, который уже имеет достаточный пастырский опыт. Сам факт рукоположения в священники в греческой традиции еще не означает, что новорукоположенный батюшка сразу получает власть «вязать и решить».