Валерий МайкутЯ воевал за Русь ПравославнуюПоследнее интервью с протоиереем Михаилом Бойко († 2002)Помню, наша часть стояла в резерве, и мы зашли в один немецкий дом. Все там было вверх дном, а в углу стояло пианино. Совершенно целехонькое. Сел я за него и сыграл. «Покаяние» Веделя. Было так странно: война, смерть – и эта божественная музыка в чужой стране. Тогда я сказал себе: «Господи, я не прошу у Тебя ничего. Не прошу, чтобы меня не ранило, не прошу, чтобы меня не убило. А прошу единственное: дай мне быть с Тобой! Или здесь, на земле, или там, на небе. Как Ты хочешь». Последнее интервью с протоиереем Михаилом Бойко († 2002)

|

| Митрофорный протоиерей Михаил (Бойко) |

С протоиереем Михаилом Бойко († 2002) я познакомился в конце 1980-х годов в Покровском монастыре г. Киева, где он служил уже 16 лет – сначала в сане диакона, а позже священника. Отец Михаил принадлежал к числу «неудобных» пастырей, продвижение которых по службе не особо было угодно атеистической власти и ее бдительным органам: сын репрессированного священника, всем сердцем преданный Церкви, совершенно бескомпромиссный в отношениях с безбожным режимом. Студенту полтавского музыкального училища, молодому фронтовику-добровольцу Михаилу Бойко пророчили блестящую музыкальную карьеру, но он был отчислен из училища за посещение православного храма. Директор училища тогда признался Михаилу, что не может не отчислить студента, потому что у него семья, и если он не послушается указания «оттуда», то вынужден будет сам уйти с работы. (Через много лет этот директор со слезами просил у отца Михаила прощение.) Отец Михаил рассказывал, как после разговора с директором вышел из училища, перекрестился и сказал: «Да будет воля Твоя», – и поехал поступать в Киевскую духовную семинарию.

Как-то он, уже отец пятерых детей и диакон Вознесенского храма на Димеевке, между службами занимался хозяйством у своего небольшого домика, построенного собственными руками, в районе киевских Совок. Вдруг из школы в слезах прибежал младший сын Георгий (ныне протоиерей и отец семерых детей): его срамили в школе за то, что он носил нательный крестик. Отец Михаил как раз плотничал. Услышав это, диакон-фронтовик с досады вогнал топор в бревно, да так, что тот вошел лезвием по самый обух, вытер руки и спокойно сказал: «Подожди, сынок, я схожу в школу и поговорю с директором». В кабинет он зашел с конституцией СССР в руках и, указав на параграф о свободе совести, спросил: «Скажите, уважаемый, разве главный закон страны запрещает свободу вероисповеданий? Или мне нужно ехать в Москву, в Кремль, чтобы подтвердить это?». Георгия оставили в покое, но диакона Михаила Бойко до 50 лет «придерживали» – не рукополагали в сан священника. И лишь воспользовавшись тем, что у «компетентных» чиновников отпуск и они отдыхают на черноморских пляжах, правящему архиерею удалось рукоположить «неудобного» диакона во иерея. С тех пор проповедь и исповедь отца Михаила стала известна всему православному Киеву. Любовь к людям, необыкновенное сострадание чужому горю, дар старчества и духовничества привлекли к нему многие сотни прихожан. К нему ехали и из других городов. Вскоре отец Михаил стал духовником киевского духовенства, по благословению митрополита ответственным за выпуск ежегодных православных богослужебных календарей, руководителем первой воскресной школы и инициатором строительства первого после 73-летнего атеистического запустения православного храма – в 1990 году. Уже будучи тяжело больным (ему удалили почку), находясь за штатом, отец Михаил ежедневно приезжал в Покровский монастырь на исповедь, где его ждали многочисленные духовные чада. Удивительный оптимизм и жизнерадостность не покидали его до последнего дня жизни. И эта радостность, о которой мы читали в житиях Серафима Саровского и других угодников Божиих, была изливаемой Христовой любовью и благодатью, верой в бессмертие и Царствие Небесное. И часто проповеди свои отец Михаил заканчивал словами: «И тогда мы услышим слова Господа нашего Иисуса Христа: Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царствие, уготованное вам от создания мира» (Мф. 25: 34).

За год до смерти отца Михаила я трудился заместителем главного редактора православной газеты «SOS». Мой коллега и друг Валерий Майкут, потерявший работу на телевидении, устроился к нам в редакцию. Будучи тогда еще некрещеным и неверующим человеком, он все же увлекся православной тематикой, но часто спрашивал меня по-дружески: «Подскажи, Сережа, тему, уж и не знаю, о чем для вас писать». И вот однажды – дело было в Великий пост перед Пасхой и Днем победы – я направил Валерия к отцу Михаилу Бойко побеседовать с ним о его боевом прошлом. Они подружились, Валерий подготовил ряд замечательных материалов об отце Михаиле. А затем отца Михаила не стало, газету «SOS» «сократили из-за отсутствия средств», я возглавил православную газету «Кириллица», а Валерий Майкут вернулся на телевидение. А через какое-то время он звонит мне и говорит: «Я хочу принять святое крещение». Крестился он в храме в честь Входа Господня в Иерусалим памяти жертв Чернобыля – том самом, который строил отец Михаил Бойко в 1990 году и в котором был его первым настоятелем.

Последнее интервью отца Михаила Бойко, опубликованное некогда в газете «SOS», сохранилось; я и предлагаю его читателям сайта «Православие.Ру».

Сергей Герук

Стыдно – не воевать

|

| Прот. Михаил (Бойко) |

Отечественная война была действительно и великой, и священной. А еще – она была внезапной.

Это ошеломило страну, ведь Германия считалась нашим союзником. Сталин, подавленный и растерянный, на несколько дней даже исчез из Москвы, а вернувшись, говорят в народе, принял решение, казалось бы, совершенно непредсказуемое, – открыть по всей стране храмы и монастыри, возвратить из лагерей и тюрем всех священников. И, главное, обойти Москву, Ленинград и Сталинград крестным кодом со святой иконой Казанской Божией Матери. Эти три города врагу так и не сдадут. Сам же безбожный вождь обратился к народу со словами: «Дорогие братья и сестры!» – вместо традиционно пролетарского «Уважаемые товарищи».

Михаилу Бойко было тогда всего пятнадцать, потому всеобщая мобилизация его не коснулась, а вот старшие братья ушли добровольцами на фронт. В 1944-м, когда родную Полтаву освободили, Михаил и сам последовал примеру братьев. Хотя, в общем, мог бы этого и не делать. Юноша уже прислуживал архиепископу, а, согласно новому приказу, всех служителей Церкви велено было не трогать. Поэтому первый вопрос отцу Михаилу вполне естественен.

– Почему вы, батюшка, не воспользовались своей законной бронью, когда даже из действующей армии священников уже отзывали?

– Да, действительно, тогда говорили: воевать, мол, у нас есть кому, а вот молиться – некому. Но, знаете, когда я увидел, что все мои сверстники ушли на фронт, стало как-то неприятно, даже стыдно. Я что, калека? Или, хуже того, трус?

– Отец Михаил, но ведь там, на передовой, стреляли. Жертвы уже исчислялись миллионами. А вы такой молодой, и вся жизнь впереди. Неужто не страшно было идти под пули?

– Абсолютно не страшно. Тем более что отец – а он был священником – меня на это благословил. Дело-то святое. Пришел я в военкомат, доложил. Там обрадовались: «Очень хорошо, – говорят, – будешь минометчиком». Собрали нас и отправили в Донецкую область. Учить воевать. Но миномет не дали, зато приставили к… молотилкам: надо было для начала помочь колхозникам собрать урожай. А жарища стояла страшная, пыль столбом, грохот… Тоже, знаете ли, фронт, только трудовой. Ну, как обычно у нас, «битва за урожай».

В воскресенье дали выходной. А я заметил, что в соседнем селе храм есть. Раненько встал и побежал туда. И знаете, только вошел под его своды, сразу даже и не понял, где нахожусь: то ли на небе, то ли на земле. Такая радость снизошла необыкновенная! Хотя, казалось бы, пустая сельская церковь, батюшка-старичок, две бабки невпопад голосят на клиросе. А чувство – божественное. Я и не заметил, когда служба кончилась. Очнулся: на земле стою, а передо мной целая лужа слез. Батюшка увидел, что солдат плачет, подошел, на завтрак пригласил. Я и остался там до вечера.

А потом повезли нас на фронт. Как сообщили об этом, мы все в один голос: «Ура!».

– Это был такой прилив патриотизма?

– Все значительно проще: кормили нас ужасно. На первое блюдо – жидкие щи, на второе – густые щи. Правда, мне, пережившему голодомор, было не привыкать. Так вот, когда привезли нас в штаб армии, у ребят враз оптимизма поубавилось. Артиллерийскую канонаду услышали. Сразу фантазия заработала, жуткие картины начала рисовать. Многие принялись тут же запасное белье на водку менять: на смерть ведь идем. А тут и «покупатели» с передовой пожаловали, и среди них капитан. Крепкий такой, видный, настоящий сибиряк: жесты уверенные, речь с матерком. Ух, думаю, такого парня, поди, и пуля не берет; вот бы взял меня к себе. Но мы-то минометчики, а он – автоматчик. Не взял.

Но Бог дал мне увидеть этого капитана перед смертью. Прошили его четыре пулеметные пули. Я как раз в санбате был с легким ранением и помогал его на операционный стол укладывать. Его сухие губы еле слышно шептали: «Господи, Господи, Господи…». С этим словом он и отошел.

Автограф на Рейхстаге

|

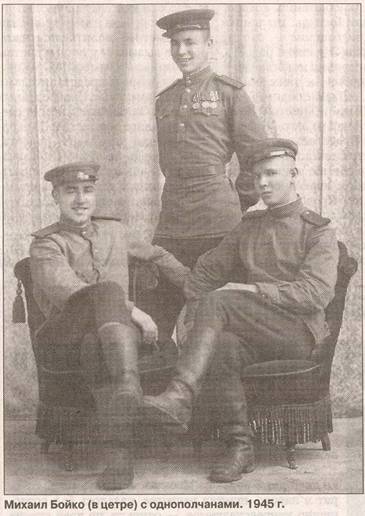

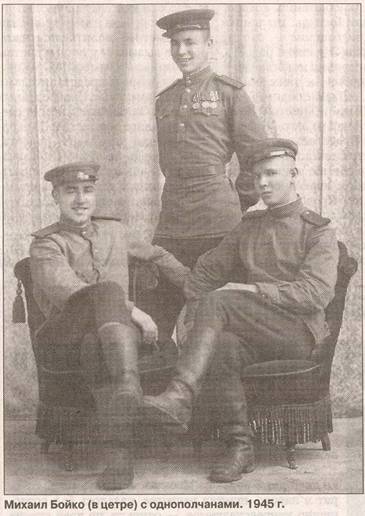

| Михаил Бойко (в центре) с однополчанами. 1945 г. |

– Отец Михаил, я знаю, что фронтовики не особо охотно рассказывают о своих ранениях и контузиях, но коль скоро мы затронули эту тему, то, извините, миловал ли Господь вас от кровавых отметин войны?

– Ну что же это за война без санбата! Было у меня несколько ранений, но, как говорится, случается и хуже. Мы как раз отбивали немецкую атаку под городом Фюрсенвальде. Почувствовал удар в щеку, но не придал этому значения. Операция закончилась, прозвучала команда «отбой», все поднялись – а я весь в крови. Отвезли меня временно в какой-то сарайчик, подальше от линии фронта. Лежу себе, приятно так стало, как будто на Пасху. Вокруг все гремит, а мне кажется, что это колокола звонят. Думаю, неужели так сладостно умирать?..

А потом вдруг стало обидно. Мы же Шпрее форсировали. Считай, вот он, Берлин, а я в бинтах этих прохлаждаюсь. Как же это так – быть на фронте и Берлина не увидеть? Немножко возроптал я на Бога, но потом раскаялся. Отлежался в этом сарайчике и думаю: пока меня в санчасть отвезут, пройдусь-ка я на передовую, товарищей своих проведаю. Иду и вдруг вижу: навстречу мне повозка несется, а в ней трое моих товарищей. Качаются, орут не своими голосами, глаза закатывают, меня не узнают.

Оказалось, что после боя нашли они спирт немецкий, а он был отравленным.

– Получается, что если бы вас не ранило, быть вам в этой повозке четвертым?

– Конечно! Мы же голодные были, а кухню привозили только после боя. Так что поблагодарил я Бога за то, что меня сохранил. И Берлин я увидел. Ранило-то меня 24 апреля, а Берлин пал 2 мая. Рана оказалась не слишком тяжелая, и вскоре повезли нас в «логово зверя». Как бы на экскурсию. Прошелся под Бранденбургскими воротами и даже на Рейхстаге расписался. На одной из колонн. Так и написал: «Бойко. Полтава». Хотел и на парад Победы в Москву попасть, да одного сантиметра не хватило.

– Это как? Образно говоря?

– Почему же образно? Сантиметр он и есть сантиметр. Тут вообще целая история. Когда оказался на фронте, был самым маленьким в строю. Всего метр шестьдесят два, а под конец войны, считай за год, вдруг вымахал до метра семьдесят девять. Но все равно до парада Победы не дорос: чтобы пройтись по Красной площади, надо было иметь метр восемьдесят. Не повезло: в Берлине был, а до Москвы чуть-чуть «не дотянул».

Время наград

– Награды войны. Для многих фронтовиков это все, что им осталось для воспоминаний. Что вы, отец Михаил, вспоминаете, глядя на свои боевые ордена и медали?

– Ну, скажем, все то же свое ранение за шестнадцать дней до победы. После всего случившегося на передовую прибыл командир батальона, а мой командир ему и докладывает, что, мол, такой-то остался на поле боя, несмотря на ранение. Комбат пожал мне руку и сказал: «Наградим вас орденом солдатской славы». Я, конечно, в ответ: «Служу Советскому Союзу!».

И вот пришло время наград. Я стою в строю грудью вперед. Фамилия «Бойко» вторая, так что ждать не долго. И вот «А» прошла, «Б» прошла, «Г», «Д»… Что такое? Думаю, может, буду дальше, в каком-то особом списке. Не дождался.

– В чем же причина?

– А причина была одна: я человек верующий.

– И об этом знали?

– Конечно. Еще в боях на Висле меня вызвали в штаб полка и предложили поехать на курсы лейтенантов. Я, естественно, поблагодарил за доверие, а сам думаю: как же от всего этого избавиться? Впрочем, вот и избавление: анкету ведь надо заполнить! А там графы разные. Почему не комсомолец, почему не коммунист? Ах, верующий, псаломщиком был. Очень хорошо, мы вызовем вас в другой раз… А я думаю: как же, вызовете!

|

| Михаил Бойко с однополчанами. 1945 г. |

– И все же, дорогой отец Михаил, не обидно ли, столько выстрадав, не получить ничего?

Отец Михаил загадочно улыбнулся и, обращаясь куда-то вглубь квартиры, воскликнул; «Ируся, а покажи-ка мой пиджак, пожалуйста!». И девушка, одна из тридцати внучек и внуков батюшки, внесла в комнату звенящий от золота боевых наград пиджак.

– Через год после войны совершенно случайно встретился я со своим командиром роты. Обнялись, поцеловались. «А где твои ордена?» – спрашивает. «Да нет их, – говорю, – я же как бы не воевал…». В общем, он пошел куда следует, кулаком стукнул, «нажал» – и в результате через год после войны я получил все свои награды.

Исповедь

Рассматриваем фронтовой фотоальбом отца Михаила. Молодые красивые лица его боевых друзей. И сам он, статный и везде улыбающийся. Вдруг среди тускловатых снимков промелькнула газетная вырезка, а на ней фронтовая фотография: в разрушенном зале над роялем, неизвестно как уцелевшем, склонился солдат.

– Эта вырезка напомнила мне меня самого. Иногда даже кажется, что за этим роялем я и есть.

Помню, наша часть стояла в резерве, и мы зашли в один немецкий дом. Все там было вверх дном, а в углу стояло пианино. Совершенно целехонькое. А я ведь человек музыкальный, практически на всех инструментах играю. Сел я за него и сыграл. «Покаяние» Веделя. Было так странно: война, смерть – и эта божественная музыка в чужой стране.

Тогда я сказал себе: «Господи, я не прошу у Тебя ничего. Не прошу, чтобы меня не ранило, не прошу, чтобы меня не убило. А прошу единственное: дай мне быть с Тобой! Или здесь, на земле, или там, на небе. Как Ты хочешь».

Я понял, что тело зависит от Бога, а душа еще и от меня. Поэтому стремиться надо, всеми силами стремиться, чтобы душа моя была не подлая. Чтобы в сражении со злом она победила.

Нет, я не за Сталина воевал. Я воевал за Русь Православную.

23 / 02 / 2009