Молчание археологии

Остановимся подробнее на истории государства хазар, сыгравшего немаловажную роль на исторической арене своего времени. Для современной археологии Хазарский каганат — это государство-призрак. Лишь недавно, с 20-30-х годов ХХ в., он стал привлекать внимание отечественных археологов, но до сего дня хазары остаются наименее изученной его народностью. Для археологии изучение кочевых народов является действительно трудным, так как кочевники, как правило, не имеют долговременного места жительства, находятся в постоянном движении в поисках воды и пастбищ для скота.Задаваясь вопросом о генеалогии караимов, прежде всего заметим, что в исторической памяти крымских караимов отразилась их связь с хазарами — тюркскими племенами Хазарского каганата. Общность эта прослеживается в языке, именах, фольклоре и даже в названии блюд богатой крымской кухни.

Единственными источниками сведений о хазарах и их «кочевой империи» являются письменные памятники нехазарского происхождения — летописи арабских и европейских историков и записи путешественников Средневековья. Благодаря этому материалу мы можем представить, что Хазарский каганат действительно был могущественной державой, простиравшейся от дельты Волги до Крыма и Днепра. Эта держава просуществовала около трёхсот лет — с VII в. по 965 г., играя важную роль, наряду с Византийской империей и мусульманским Арабским халифатом — сверхдержавами своего времени.

Первые упоминания о хазарах сохранились благодаря армянскому историку V в. Моисею Хоренскому. Согласно его труду «История Армении», хазары существовали как народ уже в ІІІ в. Упоминает о хазарах и «Церковная история», авторство которой приписывается Захарии Ритору (VІ в.). По всей видимости, хазары в тот далёкий период входили в состав Тюркского каганата — своего рода федерации государств хазар и булгар, владения которых простирались от Китая до Волги. По мнению большинства историков, появление Хазарского каганата как отдельной державы в середине VІІ в. следует связывать с падением Тюркского каганата под натиском Китая, после чего хазары подчинили себе Великую Булгарию и создали единственное политическое образование на юге Восточной Европы.

Столицей Хазарского каганата был торговый мегаполис — город Итиль, расположенный в низовьях Волги.

Через Хазарию пролегало несколько больших торговых артерий, связывавших север и юг, запад и восток Евразии. Из Китая по Великому шёлковому пути караваны направлялись через Хазарию в Византию. Бассейн реки Волги обеспечивал циркуляцию торговых судов между Скандинавией, южной частью Восточной Европы, Приуральем с одной стороны — и Арабским халифатом, Средней Азией и Закавказьем с другой стороны.

Иудейская Хазария«При размышлении, какую веру для своего государства избрать, было решено пригласить представителей разных традиций и послушать, что они могут сообщить о своей вере. Так были приглашены мусульманин, христианин и иудей…»

Нет, это не пересказ «Повести временных лет», повествующий о выборе веры князем Владимиром. Речь идёт о событии, которое произошло за полтора столетия до судьбоносного выбора равноапостольного князя.

Так, согласно хазарскому преданию, царь Булан предложил устроить диспут между представителями трёх религий — христианином, мусульманином и иудеем. Когда стало очевидно, что посредством богословских споров трудно прийти к какому-то заключению, хазарский монарх пошёл на хитрость — беседовал с каждым наедине.Это предание связано с именем хазарского царя Булана. Чтобы не попасть в религиозную и, как следствие, политическую зависимость от своих соседей — христианской Византии и мусульманского Халифата, начавших распространять своё прозелитское влияние на земли язычников-хазар, — было принято решение выбрать веру, которая, сплотив хазар, не позволит в дальнейшем потерять суверенитет в пользу упомянутых государств.

В первую очередь Булан позвал христианина и задал ему вопрос: «Если бы ты выбирал между иудейской верой и мусульманской, что бы ты выбрал?» — «Разумеется, иудейскую, — ответил христианин, — так как она была дана избранному Богом народу, который лишь потом был отвергнут за грехи». Далее царь обратился и к мусульманину: какую из религий предпочёл бы он после своей собственной — христианство или иудаизм? Ответ был в пользу иудаизма, так как, по мнению мусульманина, христиане поклоняются изделиям человеческих рук, христианство не возбраняет вкушение свинины и т. д.

Тогда царь Булан вновь собрал вместе всех троих, попросил подтвердить сказанное и в заключение объявил: «Если христианин и мусульманин сами признали, что древний закон Израиля хорош, то и я предпочитаю именно его как закон праотца Авраама». Как следствие, хазарский монарх принимает иудаизм, подав тем пример всей знати своего царства. Французский исследователь Жан-Пьер Аллали некогда воодушевлённо назвал Булана родоначальником тринадцатого колена Израилева. Но, несмотря на большое количество дошедших до нас легенд и преданий, по всей видимости, выбор в пользу иудаизма хазарскими правителями был сделан всё же в первую очередь из политических соображений.

Обстоятельства и детали принятия хазарами иудаизма дошли до нас благодаря хроникам современников Хазарского каганата — арабо-персидским авторам Аль-Масуди, Аль-Истахри, Аль-Мукадаси и другим, а также документам так называемой еврейско-хазарской переписки, датируемой 60-ми годами Х в.

С записками путешественников известие о появлении еврейского царства очень быстро облетело многие еврейские общины Европы, Азии и Северной Африки. На протяжении многих веков народная фантазия евреев сохраняла предание о реке Самбатион, за которой якобы проживают потерянные десять колен Израиля. «Слухи эти, — пишет историк Генрих Грец, — утешали, как сладкое сновидение, вздыхавших под бичом евреев и возбуждали в тоскующих сердцах страстное желание разыскать это царство

В послании к хазарскому монарху Хасдай ибн Шапрут задавал много вопросов о размерах его государства, о городах, но самые главные вопросы были таковы: «Из какого вы колена, сколько царей было до тебя и каковы их имена, сколько лет царствовал каждый из них и на каком языке вы говорите?» Около 955 г. Хасдай ибн Шапрут получает ответ. Царь Иосиф сообщает, что хазары — не потомки древних израильтян, как полагали в еврейских общинах Испании, а тюркский народ, принявший иудаизм. Затем царь Иосиф, ссылаясь на хазарские летописные источники, передаёт историю Хазарии, особо уделяя внимание преданиям, связанным с обращением в иудаизм.Благодаря полученной от еврейских купцов вести о существовании еврейского царства — Хазарского каганата — Хасдай ибн Шапрут, сановник двора испанских Омеядов, в начале Х в. направляет письмо хазарскому царю. «Если сведения о еврейском государстве верны, — писал он,-то без колебаний оставил бы свою семью и пустился бы странствовать… пока не пришёл бы к месту, где находится господин мой, царь, чтобы увидеть его величие… Как я могу успокоиться и не думать о разрушении нашего великолепного Храма… когда нам говорят каждый день: „У каждого народа есть своё царство, а о вас не вспоминают на земле“».

Показательно, что с VІІІ в. под управлением монархов иудейского исповедания Хазария усовершенствовала свой государственный строй. Официальный титул царя «каган» (от туранского «хакан» или «хан» — «князь») был сохранён со времён Тюркского каганата. Каган считался верховным правителем и высшим судьёй, а во главе войска стоял его соправитель (бек, пех или иша). Все члены правительства и дворянство исповедовали иудаизм, хотя в средних и низших классах были распространены ислам, христианство и традиционные языческие верования монгольских и тюркских кочевников.

Арабский историк и географ аль-Масуди, посетивший Хазарию в 854 г., отметил поликонфессиональность Хазарского каганата: «Население хазар состоит из иудеев, мусульман, христиан и язычников», — а арабский путешественник Истахри даже отметил: «евреи составляют меньшинство, магометане и христиане — большинство». По всей видимости, Хазария представляла собой федеративный союз племён, куда входили азовские и волжские булгары, кавказские и донские аланы, заволжские гузы, мадьяры-венгры, славяне, русы и многие другие народности.

Термин «хазары» летописцами и путешественниками-современниками понимался, скорее всего, как этноним, который объединял под собой всех подданных Хазарского каганата, вне зависимости от вероисповедания.

Раввинистический иудаизм или караимство?Обращение царя и его окружения в иудаизм произошло в конце VIII в. (многие историки приводят 740 г. как год гиюра царя Булана). По времени это совпадает с распространением как в странах Багдадского халифата, так и в соседних государствах караимства.

До сего дня остаётся неразрешённый вопрос: исповедовали ли хазарские правители иудейство в его талмудической (раббанитской) форме — или же в получившей к этому времени широкое распространение на Ближнем Востоке и в Азии караимской традиции? Вероятнее всего, по мнению историка Семёна Дубнова, хазары приняли более упрощённую караимскую форму.

Доктринально караимы не принадлежали к классическому иудаизму, так как их учение базировалось на отрицании раввинистическо-талмудической традиции. По всей видимости, возникновение сектантского учения караимов являлось реакцией на господство авторитета устной традиции, зафиксированной в Мишне и Талмуде.

В пользу того, что караимы действительно были сектантским формированием, говорит следующий факт. В 915 году в Багдаде как ответ на рост числа приверженцев нового учения появляется полемический труд известного еврейского авторитета Саадии Гаона. Автор полемизирует с ересиархом Ананом бен Давидом, чьи последователи, именующие себя «ананиты», слились в Х в. с караимами.

Последние начали считать Анана бен Давида главным идеологом их вероучения, а его «Книга заповедей», написанная на арамейском языке, стала рассматриваться караимами как важный вероучительный документ. Но даже это сочинение не могло заменить основной источник веры и религиозного права — Священное Писание. Этого требовал принцип-постулат, установленный самим Ананом бен Давидом: «Тщательно ищите в Торе и не опирайтесь на моё мнение». Воплощение этой идеи в религиозной жизни привело к тому, что после смерти Анана к адептам нового учения начали примыкать представители всевозможных антираввинистических сект (укбариты, тифлиситы, малекиты, даже иудганиты — секта, испытавшая влияние ислама).

Приблизительно к IX в. в результате систематизации взглядов представителей тех антираввинистических учений, которые примкнули к караимам, появляется однородная доктрина.

Но тогда возникает следующий вопрос: если допустить, что хазары в 740 г. действительно приняли караимскую традицию, то в каком именно виде? Было ли это караимство с примесью учения Измаила Укбари (укбариты), Абу имран аль-Тифлиси (тифлиситы) или Малика аль-Рамли (малекиты)? Этот вопрос пока остаётся открытым.

Караимы Багдадского халифата — это, безусловно, интересная тема, заслуживающая особого исследования. В данной статье мы затронем её, к сожалению, лишь поверхностно, так как нас больше интересует феномен крымского караимства, возможность установить его происхождение и появление на Крымском полуострове.

Оплот крымских караимовОбрывистые отроги Чуфут-калинского плато даже сегодня выглядят неприступными, лишь с восточной стороны сюда можно подняться по извилистой «змеиной тропе». Хотя практически все наземные постройки разрушены, на территории Чуфут-Кале ещё видны улицы, городские кварталы, фортификационные сооружения. Из шестнадцати пещерных городов Крыма Чуфут-Кале продержался дольше всех, лишь столетие назад превратившись в мёртвый город.

Крепость Чуфут-Кале, или, если быть более точными, Джуфут-Кале (в переводе с тюркского — «двойная крепость»), близ Бахчисарая являлась родовым гнездом крымских караимов. Когда она стала мала для населения, к ней были пристроены дополнительные фортификационные стены, таким образом, городище разделилось на две части, а крепость получила своё название.

В XII в. путешественник из Регенсбурга Птахия, описывая быт тюрков-кочевников, которые проживали общинами на территории Крыма, замечает, что здесь особо почиталась суббота — запрещалось даже резать хлеб. В XIII в. община кочевников-караимов Крыма была значительно расширена за счёт притока караимов из Византийской империи. Именно в этот период Чуфут-Кале становится главным центром крымских караимов, о чём свидетельствуют захоронения на близлежащем кладбище Балта-Тиймез (перевод с тюркского — «топор не коснётся»).

В 1299 г. Чуфут-Кале овладел хан Ногай, истребивший большую часть его жителей. Отныне главные споры за крепость разворачивались между крымскими и золотоордынскими ханами. Когда город стал татарской крепостью, здесь разместил свою ставку местоблюститель Крымского ханства, основатель знаменитой династии Гиреев — Хаджи-Девлет Гирей. На престол Крымского ханства ему удалось взойти только при поддержке литовских князей, в чьих владениях он провёл свои молодые годы.

Среди пленников, которых литовский князь Витовт угнал в Прибалтику, были и караимские семьи. Они расселились близ Вильнюса (Трокай), часть осела в Луцке, Галиче и в местечке Красный Остров недалеко от Львова (караимы назвали это местечко Кукизов). Оттуда позднее они расселились по другим городам Литвы, Волыни и Подолья.

Но всё же основным оплотом караимов продолжал оставаться крымский Чуфут-Кале, в котором татары отвели для караимов целый квартал за восточной стеной города. А когда татары покинули крепость, переселившись в Бахчисарай, сюда, в Крым, из Литвы и Луцка приехала большая группа караимов во главе с известным законоучителем Симхой Ицхаком бен Моше Луцким, в чьём знаменитом труде «Путь праведных» подробно изложена история караимства с приложением всех караимских сочинений.

Сегодня нет однозначного мнения по поводу генеалогии крымских караимов. Существуют два основных направления мысли, которые, в свою очередь, дробятся на различные версии появления в Крыму караимской общины.

Караимы — семиты?Согласно одной из теорий, караимы являются семитами и ведут своё происхождение от еврейских общин, появившихся на крымском полуострове как минимум во II в. до Р. Х. Об этом свидетельствуют семитские имена, обнаруженные археологами на эпиграфических памятниках греческих городов Боспорского царства, датируемых временем правления Митридата VI Евпатора (109–63 гг. до Р. Х.), царя малоазиатского государства Понт.

Примечательно также, что с принятием хазарским правительством иудаизма в Хазарию направился большой поток евреев — эмигрантов из Византии. Особенно оживлялся этот «исход», когда над византийскими евреями вновь нависала угроза насильственного крещения. Массовый характер эмиграции евреев в Хазарию был зафиксирован при императоре Василии Македонянине в конце IX в., а также в царствование императора Романа I Лекапена (ок. 932–940 гг.), решившего окрестить всех евреев подвластной ему империи.

Сторонники теории, что караимы — это потомки евреев, выдвигают следующий аргумент: сами караимы на протяжении всей своей истории считали себя евреями. Но исключение как раз и составляли караимы Крыма, как и литовские караимы, растождествлявшие себя с семитами.

Неоднозначно относился к караимам и классический иудаизм. В разное время его последователи то считали караимов еврейской общиной, допуская даже браки с ними, то отрицали принадлежность караимов к еврейству.

Когда на Ближнем Востоке в 1948 г. появилось еврейское государство Израиль, в соседних арабских государствах начались массовые еврейские погромы. Эти карательные экспедиции не обошли стороной и караимские общины арабских стран. Израиль предоставил возможность репатриации караимам Египта, Ирака и Турции наравне с евреями этих стран. Так, к 1970 г. караимская община Израиля насчитывала около семи тысяч человек. Однако, хотя караимы обладают всеми правами граждан Израиля и несут воинскую повинность, до сегодняшнего дня Верховный раввинат и Министерство религий Израиля препятствуют признанию официального статуса общины караимов Израиля с их независимым религиозным судом.

Не желая видеть в караимах этнических евреев, сефардийская левоэкстремистская группировка «Чёрные пантеры» в начале 1970 х гг. перенесла свои взгляды на всех восточноевропейских евреев-ашкеназов, с утверждением, что последние не имеют исторического права на репатриацию в Израиль. Подспорьем этой идеологии, безусловно, послужил монументальный труд израильского профессора Абрахама Поляка «Хазария: история еврейского государства в Европе». Автор попытался обосновать тезис, что между восточноевропейскими евреями и хазарами-язычниками существует генетическая связь.

Профессор предложил гипотезу о массовой миграции хазар на запад, на территорию Польши, Волыни, Галиции после распада Хазарского каганата. Именно здесь, по его мнению, начал формироваться идиш — хазаро-готский языковой конгломерат. И хотя о языке крымских готов ничего не известно, это не помешало профессору предположить, что их язык очень близок к восточногерманскому наречию, из которого и образовался идиш.

Караимская кенаса, Чуфут-Кале. Фото: Екатерина Рашкевич

Обращает на себя внимание и множество этнокультурных параллелей между хазарами и евреями Восточной Европы. Достаточно указать на гардероб ашкеназских евреев. Штраймл — головной убор, часть хасидского субботнего костюма, — по всей видимости, восходит к тем временам, когда хазары от подчинённых народностей брали дань меховыми шкурками. Даже сегодня самые скромные штраймлы изготавливаются из лисьего хвоста, обёрнутого вокруг кожаной шапки. Более состоятельные хасиды могут позволить себе штраймл из двенадцати хвостов (по числу колен Израиля), восемнадцати (гематрия слова «живой») или двадцати шести (гематрия Тетраграмматона).

Есть ещё в ашкеназском гардеробе соболиные колпики и сподики из морского котика. А чего стоит сюртук, кстати, очень напоминающий караимский кафтан… А гартл — пояс, призванный отделять нижнюю, низменную, часть тела от верхней, исполненной духовности, — уж очень он напоминает плетёный караимский кушак… А штиблеты без шнуровок (для того, чтобы в субботу их можно было снимать, не развязывая) — подобные галоши в прошлом были неотъемлемой частью костюма караимов.

Некоторые учёные, не отрицая всё же принадлежности караимов к семитам, выдвигали также предположения о том, что предки крымских караимов прибыли с захваченных монголами территорий Северного Ирана, Нижней Волги, а также из Византии после падения Константинополя в 1453 г. Известный учёный Питер Голден некогда даже заявил: «Караимы Восточной Европы являются примером интересного симбиоза еврейского народа и тюркского мира, кумано-кыпчакского населения средневекового Крыма».

Караимы и рукописи Мёртвого моряНаходились даже исследователи, пытавшиеся проследить связь между членами кумранской общины и караимами. Приверженцы данной теории допускают, что обнаруженный среди рукописей Мёртвого моря «Дамасский документ», являющийся памятником литературы саддукеев, по всей видимости, мог влиять на ранние еврейские секты, доктринально согласованные с учением саддукеев. В связи с этим примечательно то, что сами караимы возникновение своей традиции возводили к распаду Объединённого царства Давида и Соломона и связывали с первосвященником Садокией (Цадок), основателем движения саддукеев. Он, по мнению самих караимов, сохранял истинный Закон, раскрытие которого во всей полноте принадлежит упоминавшемуся выше Анану бен Давиду.

Но даже этот факт вряд ли позволит отождествить кумранитов и караимов, так как доктринально между их учениями существовали серьёзные отличия: караимы исповедовали строгий монотеизм, кумраниты — дуализм; караимы верили в свободу воли, кумранские сектанты — в предопределение. Единственное, что могло объединять оба эти течения, — это оппозиция Мишне — устному Закону.

Караимы и Третий Рейх

Религиозные иудеи

Примечательно, что 5 января 1939 г. Государственное расовое бюро Министерства внутренних дел Рейха сделало официальное заявление о том, что антиеврейское законодательство Германии не распространяется на караимскую общину, так как «караимы не принадлежат к еврейской общине как таковой и их „расовая психология“ не является еврейской».

Если не считать расстрела караимов во время трагических событий в киевском Бабьем Яру, где помимо евреев были расстреляны русские, украинцы, цыгане, поляки, то в целом караимы не подвергались преследованиям со стороны германских оккупационных властей. Мало того, в некоторых случаях даже пользовались их расположением.

Хазарская генеалогия крымских караимовНесмотря на то что и сегодня среди крымских караимов есть сторонники теории «семитского» происхождения караимской общины Крыма, всё же эта гипотеза не выдерживает серьёзных контраргументов.

Во второй половине XIX в. широкую известность получила теория, впервые выдвинутая в 1846 г. российским востоковедом Василием Григорьевым. Согласно этой теории, крымские караимы являются прямыми потомками хазар — тюркского кочевого народа. Об этом факте сообщает сам хазарский царь Иосиф в переписке с Хасдаем ибн Шапрутом, утверждая, как мы цитировали выше, что хазары — не потомки древних израильтян, как полагал сам Хасдай, а тюркский народ, принявший иудаизм.

В настоящее время во всём мире насчитывается около двух тысяч крымских караимов, восемьсот из которых проживают в Крыму. Сегодня очевидно, что язык крымских караимов относится к тюркской группе алтайской семьи. Одним из самых убедительных доказательств тюркского происхождения крымских караимов является результат краниологических исследований, предпринятых известным учёным академиком В. П. Алексеевым, который в 1971 г. подтвердил, что крымские караимы являются потомками хазар. В официальном отчёте о своих исследованиях В. П. Алексеев заключил, что караимы как народность возникли в результате генетического контакта пришедших в Крым хазар и местного населения Крыма (тавры, киммерийцы, сармато-аланы, крымские готы).

Но, несмотря на серьёзность аргументов в пользу «хазарской» гипотезы происхождения крымских караимов, некоторые специалисты по истории хазар подвергают её сомнениям. Среди возражений приводится мысль, что хазары как народ не упоминаются в летописных источниках позже XI в., в то время как письменная фиксация появления караимов в Крыму относится только к XIV в. Причём речь идёт о караимах, в традиции которых было доктринальное отрицание Талмуда и Мишны, в то время как, по мнению сторонников отрицания «хазарской» версии, иудаизм хазар был, скорее, талмудическим.

Вот что об этом пишет выдающийся этнограф Михаил Артамонов: «Возможно, что евреи-караимы смешались с остатками хазаро-булгарского населения Крыма, исповедовавшего иудейскую религию, и распространили среди них своё учение… Единственным доводом в пользу хазарского происхождения караимов остаётся их язык, близкий к половецко-огузскому, из чего заключают, что хазары-караимы, сохранив свою религию, смешались с половцами. Некоторые идут ещё дальше и считают, что хазары с самого начала не были раввинистами, а караимами… Следует признать, что в истории караимов многое ещё остаётся неясным».

В заключение хотелось бы отметить, что, несмотря на споры вокруг происхождения караимов Крымского полуострова, их верований, традиций, письменности, какую бы из предлагаемых теорий ни принял исследователь или простой обыватель, интересующийся крымской историей, очевидно одно: караимская община полуострова вписала очень яркую и значимую страницу в историю Крыма. А сохранившиеся предания и легенды крымской караимской общины помогают совершенно под другим углом посмотреть на эту историю.

Протоиерей Олег Скнарь

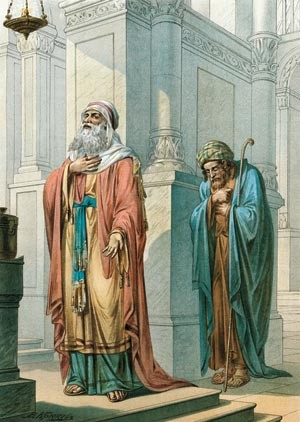

Два человека вошли в храм. Один подошел поближе к алтарю – это человек, который старался исполнять закон, и потому молился, постился, приносил десятину. В общем, хотел быть порядочным. Второй – обманщик, мытарь, ворующий у своих сограждан, причем мытари в то время часто работали на захватчиков, римлян – в их пользу собирали налоги. И этот мытарь не смеет ни приблизиться к алтарю, ни глаз поднять к небу, а только бьет себя в грудь и взывает: «Боже, милостив буди мне грешному».

Два человека вошли в храм. Один подошел поближе к алтарю – это человек, который старался исполнять закон, и потому молился, постился, приносил десятину. В общем, хотел быть порядочным. Второй – обманщик, мытарь, ворующий у своих сограждан, причем мытари в то время часто работали на захватчиков, римлян – в их пользу собирали налоги. И этот мытарь не смеет ни приблизиться к алтарю, ни глаз поднять к небу, а только бьет себя в грудь и взывает: «Боже, милостив буди мне грешному».