О БЕСПЛОДНОЙ СМОКОВНИЦЕПроповедь в Великий Понедельник

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

В сегодняшний Великий, по церковному календарю, понедельник, мы вспоминаем, как Господь совершил изгнание торгующих из Иерусалимского храма и проклял бесплодную смоковницу.

Эти события, действия Христа, как непонятные на первый взгляд, вызывают смущение и непонимание. За что была проклята смоковница, если Иисус пришел к ней, когда еще не время было собирания смокв (Мк. 11: 13)? Но такие поступки Спасителя, как проклятие смоковницы, оказываются полны символического и духовного значения, если всмотреться в детали.

После торжественного входа в Иерусалим Христос провел со Своими учениками ночь в Вифании. Утром, идя в храм, Он по дороге взалкал. Для удовлетворения Своих человеческих потребностей Христос никогда не пользовался Божественной силой, а прибегал к человеческим средствам, отвергнув диавольское искушение о сотворении хлебов из камней.

Когда вдали показалась смоковница, покрытая листьями, Христос к ней как человек подошел. Распущенные листья дерева наводили на мысль, что на смоковнице будут плоды, ведь смоковница сначала дает плоды, а затем – листья. Поскольку время собирания смокв еще не настало (см.: Мк. 11: 13) и ранние плоды еще не снимались, можно было ожидать, что хотя бы незрелые они найдутся на зеленеющей смоковнице. Однако, подойдя ближе, Господь обнаружил, что на ней ни зеленых, ни прошлогодних плодов нет. Значит, дерево, несвоевременно покрытое листьями, было совершенно бесплодно.

Преподобный Ефрем Сирин на этот счет удивляется: «Почему же Сей сладостный Благодетель, Который повсюду являл в малом многое и в недостатках полноту, повелел засохнуть смоковнице? Все человеческие болезни исцелил, воду в вино превратил, из немногих хлебов сделал многие, слепым открыл очи, прокаженных очистил и мертвых восставил к жизни; только одной смоковнице прямо повелел засохнуть…»

И сам же святой Ефрем отвечает: Христос совершал многие чудеса, но все-таки был распят. Из-за этого некоторые могли подозревать, что в Нем истощилась сила. В предотвращение этого при помощи бездушного растения, которое иссушил, Он показал, что посредством слова мог погубить также и Своих распинателей. Как впоследствии сказал Симону Петру: Возврати меч твой в его место, Я могу умолить Отца, и Он представит Мне более, нежели двенадцать легионов Ангелов (Мф. 26: 52–53). Значит, Христос как человек взалкал, но как Бог явил на смоковнице Свое могущество.

Увидев необычное чудо, удивились Его ученики: Господи, посмотри, смоковница, которую Ты проклял, засохла (Мк. 11: 21). На это Иисус сказал: Имейте веру Божию; кто не усомнится в сердце своем и скажет горе: «Ввергнись в море», – сбудется по словам его (Мк. 11: 23). В этом «передвижении горы» – пример, что для веры, свободной от сомнения, нет ничего невозможного. Поэтому и в молитве надо обо всем просить с верой, чтобы получить. Но, как подмечает евангелист Марк, условием действенности молитвы является прощение согрешений своим ближним: если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших (Мк. 11: 26). У Господа слова с делами не расходились, поэтому можно предположить, что Он проклял смоковницу «не со зла». Он простил распинающим Его иудеям. И, значит, иссушение смоковницы было делом исключительно символическим – как знак Божественного могущества Христа, Сына Божия.

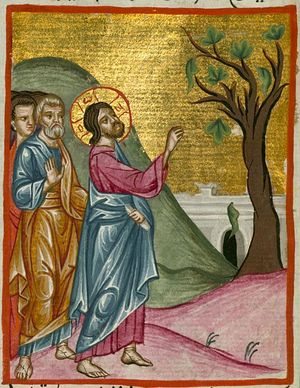

|

| Проклятие смоковницы |

Можно задать и еще один вопрос: почему же древом проклятия стала смоковница, инжир?

По Ветхому Завету, смоквам приписывалась целебная сила, в частности считалось, что «пласт смокв» заживляет нарывы (см.: Ис. 38: 21). Смоковница принадлежала к числу семи растений и продуктов, символизирующих богатство земли обетованной (см.: Втор. 8: 8). Смоковницы сажали в виноградниках (см.: Лк. 13: 6), чтобы виноградная лоза обвивала ствол дерева. Выражение «жить под виноградником и смоковницей» иносказательно означало мир и благосостояние (см.: 3 Цар. 4: 25; 4 Цар. 18: 31; Мих. 4: 4; Зах. 3: 10).

Но помимо природных свойств, смоковница имела еще и символическое значение. Для учителей Израиля, раввинов, она стала символом мудрости. В одном из трактатов Талмуда зафиксировалось такое высказывание рабби Йоханана: «Как смоковница – во всякое время, когда человек прикасается к ней, находится на ней плод; так и слова Торы – во всякое время, когда человек произносит их, находится в них смысл» (Эрувин 54 а, б). Иудейский мудрец обещает плоды от закона Моисеева – «во всякое время». В этом видится некий максимализм, ведь зимой смоковница плодов не дает. Когда же Христос в апреле пришел к некоей подающей надежды смоковнице искать плодов, Он не нашел ничего. Символически – Он не нашел того доброго плода, который обещали раввины «во всякое время». И в противовес их претензиям на максимальную мудрость Господь заявил: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек» (Мф. 21: 19).

Смоковница тотчас засохла до корня (см.: Мф. 21: 20; Мк. 11: 20). Совершилось конкретное, очевидное для окружающих чудо. Но в то же время совершилось и чудо символическое, прообразовательное.

За полгода до Своих спасительных страданий Господь произнес притчу о бесплодной смоковнице (см.: Лк. 13: 6–9): о том, что некий владелец виноградника три года искал плодов, но не найдя, решил срубить бесплодное дерево. Единственный у хозяина виноградарь упросил его: «Оставь смоковницу еще на один год», я окопаю и удобрю ее. Если же и после этого не принесет плода – вот тогда срубишь.

Ровно через полгода после произнесения этой притчи, за несколько дней до Пасхи иудейской, истекло время ожидания Божия. Прошли почти четыре года служения Спасителя, в течение которых Он обильно поливал почву людских сердец «живой водой» Своей проповеди. Но смоковница иудеев осталась бесплодной. А поскольку древесина смоковницы не годится ни для каких строительных нужд, такое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь (Мф. 3: 10; 7: 19; Лк. 3: 9).

Нас не может не удивлять то, что Господь пришел, чтобы творить только добро и все улучшать, но Он как минимум трижды совершает разрушительные действия. И это не просто так. Он потопил стадо свиней, чтобы неверующие жители Гадаринской страны хотя бы через материальные убытки вышли к Нему навстречу. Он вскрыл гробницы усопших святых, чтобы после Крестной смерти Христовой они вышли из гробов и явились многим (см.: Мф. 27: 52–53). Он также иссушил смоковницу, чтобы показать, что будет отвержен иудейский народ за его неверие в Сына Божия.

Итак, проклятие смоковницы стало символом отвержения тех людей, которые имеют только внешний вид исполнителей закона, а в действительности добрых плодов не приносят.

Обрекая на опустошение иудеев, Господь предрек, что отнимется от них Царствие Божие и дано будет народу, приносящему плоды его (Мф. 21: 43). Этот «новый народ» теперь мы, христиане. Нам вручены обетования Царства Божия, и от нас теперь ожидается плод. Но следует спросить себя: если Бог отверг избранный народ, укорененный в библейской традиции, за отсутствие доброго плода, то что будет с нами, с дикой маслиной, которая, по апостолу Павлу, привилась вместо отломленных ветвей (см.: Рим. 11: 17), если доброго плода не принесем мы?

Евангельская история – это не только события исторического прошлого, но и символ, прообраз того, что может случиться в будущем. Всякое, каждое, любое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Богу не нужны только листья добродетели – внешнее пустое благочестие. Богу нужны реальные плоды покаяния (см.: Мф. 3: 8), слышания слова Божия и исполнения его (см.: Мф. 13: 13).

Следуя шаг за шагом, молитвенно днями Страстной седмицы, нам хорошо бы спросить себя начистоту: душе моя, когда наступит день жатвы и Виноградарь придет «во время Свое» собирать плоды, то не обрящет ли Он только листья и древо сухое, неплодное, негодное быть в Его Царстве? Аминь.

Иеромонах Ириней (Пиковский)