Про співтовариство

Возрождение духовных ценностейШукати в архіві

Стихитворение В.С.Высоцкого "Я не люблю".

- 14.01.10, 15:26

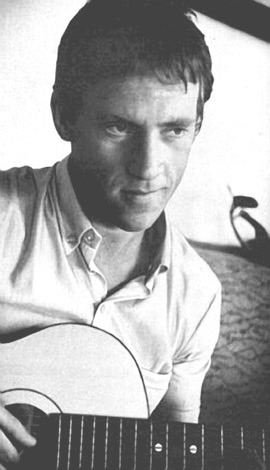

Владимир Высоцкий

"Я не люблю"

(Из спектакля "Свой остров")

Я не люблю фатального исхода.

От жизни никогда не устаю.

Я не люблю любое время года,

Когда веселых песен не пою.

Я не люблю открытого цинизма,

В восторженность не верю, и еще,

Когда чужой мои читает письма,

Заглядывая мне через плечо.

Я не люблю, когда наполовину

Или когда прервали разговор.

Я не люблю, когда стреляют в спину,

Я также против выстрелов в упор.

Я ненавижу сплетни в виде версий,

Червей сомненья, почестей иглу,

Или, когда все время против шерсти,

Или, когда железом по стеклу.

Я не люблю уверенности сытой,

Уж лучше пусть откажут тормоза!

Досадно мне, что слово "честь" забыто,

И что в чести наветы за глаза.

Когда я вижу сломанные крылья,

Нет жалости во мне и неспроста -

Я не люблю насилье и бессилье,

Вот только жаль распятого Христа.

Я не люблю себя, когда я трушу,

Досадно мне, когда невинных бьют,

Я не люблю, когда мне лезут в душу,

Тем более, когда в нее плюют.

Я не люблю манежи и арены,

На них мильон меняют по рублю,

Пусть впереди большие перемены,

Я это никогда не полюблю.

1969

"Я не люблю"

(Из спектакля "Свой остров")

Я не люблю фатального исхода.

От жизни никогда не устаю.

Я не люблю любое время года,

Когда веселых песен не пою.

Я не люблю открытого цинизма,

В восторженность не верю, и еще,

Когда чужой мои читает письма,

Заглядывая мне через плечо.

Я не люблю, когда наполовину

Или когда прервали разговор.

Я не люблю, когда стреляют в спину,

Я также против выстрелов в упор.

Я ненавижу сплетни в виде версий,

Червей сомненья, почестей иглу,

Или, когда все время против шерсти,

Или, когда железом по стеклу.

Я не люблю уверенности сытой,

Уж лучше пусть откажут тормоза!

Досадно мне, что слово "честь" забыто,

И что в чести наветы за глаза.

Когда я вижу сломанные крылья,

Нет жалости во мне и неспроста -

Я не люблю насилье и бессилье,

Вот только жаль распятого Христа.

Я не люблю себя, когда я трушу,

Досадно мне, когда невинных бьют,

Я не люблю, когда мне лезут в душу,

Тем более, когда в нее плюют.

Я не люблю манежи и арены,

На них мильон меняют по рублю,

Пусть впереди большие перемены,

Я это никогда не полюблю.

1969

1

О Высоцком- протоиерей Михаил Ходанов."Мир православия".

- 14.01.10, 14:49

НА ЗЕМЛЕ И НА НЕБЕ

Глядя на то, как прочно вошел Владимир Высоцкий в живую память народов России, признаешь правоту принципа: время все расставляет по своим местам. Поэт увековечен в истории: по-прежнему идут полюбившиеся людям фильмы с его участием и звучит, разрывая эфир, его неповторимый голос. В народе на слуху – крылатые фразы из его произведений. Откройте любую спортивную газету – и в ее заголовках вы непременно найдете цитаты из Высоцкого («Удар, удар, еще удар!», «Молились строем – не помогло!», «Профессионалам – зарплата навалом!», «Разбег, толчок – и стыдно подниматься!»» и т.д.). Или – различные медицинские издания: («И если б водку гнать не из опилок...», «Скажи еще спасибо, что живой!»…). В политических кулуарах тоже царит Высоцкий: у экс-президента и нынешнего премьера России В.В. Путина цитаты из песен поэта – в большом ходу. Так, в одной из бесед с губернаторами на непростые финансовые темы он вдруг открытым текстом спросил у присутствовавших: «Где деньги, Зин?!».

Молодежь России третьего тысячелетия также приняла поэта. Один писатель, живущий в районе Борисовских прудов, часто совершает утренние прогулки по берегу водоема. Совсем недавно он стал свидетелем того, как в трех машинах из пяти, припаркованных у воды, звучали песни Высоцкого. Слушала его вполне адекватная молодежь, не в наколках, не «братки».

Несколько труднодоступных горных перевалов носят имя поэта. На многих монументах, установленных в местах тяжелых боев Великой Отечественной, выбиты тексты его военных песен. В глубинах Солнечной системы мерцает планета ВладВысоцкий № 2374.

Таким образом, мир почтил память поэта, и все здесь, на земле, с ней, с памятью, в порядке. А как быть с посмертной судьбой Высоцкого там, на небесах? Такое же ли там почитание его заслуг? Или у Бога – все по-другому и то, что ценит этот падший мир, есть лишь временное и наносное в глазах Всевышнего? Мы знаем из Священного Писания, что Господь судит человека по его делам и по закону совести. Владимир Высоцкий, несмотря на все свои непростые личные проблемы (они хорошо известны, и повторять их нет смысла), изо всех сил стремился тем не менее жить не по лжи и любить ближнего. Насколько ему это удалось – другой вопрос.

После того как поэт ушел из жизни, остались люди, его поклонники, которые к нему неравнодушны, которые его помнят, любят и хотят молитвой любви облегчить его душу (ведь почти каждый человек уходит к Богу неготовым – нераскаявшимся, непримирившимся, непреображенным). Так вот, почитатели Высоцкого в большинстве своем до сих пор не знают, например, был ли Владимир Семенович верующим человеком, проходил ли он обряд крещения и можно ли, стало быть, молиться о его упокоении и подавать соответствующие записки. Вопросы, согласитесь, существенные. Мы, христиане, знаем, как важно церковное поминовение усопших, которое может по любви молящихся внести значительное облегчение в грядущее определение посмертной участи того, за кого эти молитвы возносятся.

Постараемся по мере сил пролить некоторый свет на все вышеперечисленные вопросы.

ОТНОШЕНИЕ К БОГУ

Владимир Высоцкий, храня в себе генотип многих поколений предков-христиан, прекрасно понимал, что есть мир духовный. И Бога он, несомненно, признавал. Вместе с тем, будучи человеком нецерковным и страстным, отличаясь максимализмом в отношении к жизни, ощущая трагедию жизни и смерти, он мучился и страдал от разрывавших его вековечных проблем, которые безуспешно пытался решить сам, без опоры на христианские законы духовной жизни. Страшная соцсистема скрыла от него, как и от миллионов других его соотечественников, выстраданную тысячелетней историей православной России правду о Боге. В потаенных глубинах его сердца, как и у большинства из нас, были перемешаны свет и тьма. Личные грехи то и дело омрачали настроение поэту, внушали мысль о том, что бесполезно уже что-то исправлять в этой жизни, что Бог никому ничего не простит и неминуемо отправит грешника в ад на вечные муки.

Конечно, автор данных строк не влезал в душу поэта и не препарировал ее, но законы развития греха в человеке - одни и те же, и они хорошо известны каждому православному.

Гамлет

Именно по этой причине я и говорю с большой степенью уверенности, что горькие переживания Высоцкого по поводу своих падений, несомненно, имели место. Наверняка он и неложно каялся в сердце своем, и тайно проливал слезы как из-за собственных ошибок, так и из-за нанесенных ему обид.«Я видел, наши игры с каждым днем// Все больше походили на бесчинства. // В протоках чистых по ночам тайком // Я отмывался от дневного свинства...» («Мой Гамлет»). Просто он был сильный человек и на публику свои страдания не выносил.

Вместе с этим поэт совершенно не выносил чужой боли – от нее он мучился и метался. Вид больного человека и тем более его кончины неизменно вызывали у него чувство глубочайшего потрясения. Прикровенно за этим, несомненно, стояли тревожное памятование им своей собственной неизбежной смерти и неготовность примириться с ней, признать неотвратимость земного конца.

Бог христиан есть Любовь. Однако жизненные суровые реалии, живая память о войне и крови, о страданиях и массовой гибели людей, наконец, впечатления от казни того же Пугачева, переживаемые на сцене всякий раз заново, мешали Высоцкому адекватно воспринять эту высшую реалию. Он живо воспринял Его карающее начало. Может быть, он путал Бога с людьми, которые зачастую ригористически и строго говорят от Его имени, но сами отнюдь не живут по Его заповедям? Так бывает. И в результате у поэта, возможно, возникла мысль о том, что рая ему уже не видать, ибо Бог «не простит» ему его грехов. От этого ощущения в сердце у человека, как правило, образуется обида и горечь, граничащие с отчаянием. Как же так, я мучаюсь, мне так плохо, столько искушений вокруг, сколько зла – как же в одиночку бороться со всем этим? Но я пытаюсь что-то делать и на этом пути падаю, ошибаюсь, грешу. А ведь никто мне при этом не помогает, никто ничего не объясняет, и суть вещей остается для меня сокрытой и нередко враждебной. Все это так ранит...

В мире – сплошная жестокость и невиданная концентрация страданий, о чем Высоцкий в одной из баллад пел с саркастической болью:

Не верь, старик, что мы за все в ответе,

Что где-то дети гибнут – те, не эти!

Чуть-чуть задуматься – хоть вниз с обрыва…

А жить-то надо, надо жить «красиво»!

(«Бегство мистера Мак-Кинли»)

Алкоголь и особенно наркотик, от которого в конце жизни страдал Высоцкий, расширяют сознание, человек как бы входит в другие измерения и, вернувшись оттуда на «серую» землю, мучительно ощущает, что ему на ней тесно и пусто. Это также множит тоску и печаль. Причем и «проклятая», и наркопрепараты полностью закрывают от человека пространство Бога, оставляя пути лишь в «черные дыры», на ристалище бесов, которые оказывают на своего гостя такой мозговой и душевный штурм, что человек после этого уже не принадлежит сам себе, его сознание ломается, трансформируется и перестает воспринимать всякое излучение Божественной благодати (в конце жизни Высоцкого не раз посещал видимый только одному ему собеседник и досаждал поэту. О его появлениях говорил сам Высоцкий, с присущим ему юмором называя своего непрошеного гостя «чудаком», «экземплярчиком» и заявляя, что тот «порет ахинею». А какую ахинею мог нести бес? С теми, кто находится в наркотическом или алкогольном плену, у темного мира только один разговор – покончи жизнь самоубийством, выпрыгни из окна, перережь себе вены и т.д... Однако Всеблагий Господь не попустил страшному визитеру торжествовать – Высоцкий умер тяжелой, но своей смертью, хотя и безжалостно укоротил себе жизнь поистине варварским отношением к своему здоровью. «Гробил» себя, чтобы больше продержаться на сцене перед аудиторией и принести ей радость. Вот такой печальный парадокс).

Вместе с тем Высоцкий был могучей личностью. После всех падений духовное сознание всегда милостью Божией возвращалось к нему. Но с каждым шагом не туда отношение к Богу у него тотчас делалось неким отчужденным и настороженным.

«Не простит», «все кончено», «будущее – беспросветно, впереди – вечные мучения»… Эти и другие мысли создавали в поэте некую духовную замкнутость, внутренний пульсирующий надрыв, чувство безысходности и богооставленности. И вместе с тем таинственно-сладостное балансирование на краю бездны, испытание долготерпения Божия отнюдь не было чуждо поэту.

«Чую с гибельным восторгом – пропадаю, пропадаю...»

(«Кони привередливые»)

И – там же:

Мы успели, в гости к Богу

не бывает опозданий,

Так что ж там ангелы поют

такими злыми голосами?..

Или это колокольчик

весь зашелся от рыданий?..

Или я кричу коням,

чтоб не несли так быстро сани?..

(Там же)

Голоса демонов (ибо только они – злы) Высоцкий «путает» с ангельскими неслучайно: в настроении песни – фатальность, безнадежность, отчаяние и горькое торжество субъективной уверенности в отсутствии милости у Бога. Чувствуется и некая сладостная гордость-истома, ошибочно принимаемая поэтом за человеческое достоинство, попытка разговаривать с Богом на равных и одновременно – вынужденное, недобровольное смирение.

Тут нет радости от грядущей встречи со Всевышним. Причина – сознание собственной греховности, понимание того, что все-таки не в гости мы идем на Небо, а для отчета во всех делах своих. Однако интуитивно ощущается и обида поэта за то, что никто его жутких страданий не видит, что все только осуждают и равнодушно отворачиваются. Все одинаково – как в раю, так и в земной юдоли...

И Бога никто не видел, и в мире правит зло, и жизнь угасает, и наступает царство смерти с мириадами теней, бесцельно бродящими по Шеолу...

Господи, какое же счастье, что это не так и что Бог христиан есть Бог любви!.. И что впереди – жизнь, по сравнению с которой наше земное странствование – лишь слабый отблеск яркого дня, мутное зеркало с неясным отражением. «Не видело око, не слышало ухо и не всходило то на сердце человека, что приготовил Бог любящим Его». Так сказано в Писании. Так что проблема здесь – в одном. Надо уметь и хотеть любить Бога и ближнего... Вот тогда и будет желанное бессмертие и полнота жизни. Когда поэт 25 июля 1980 года отошел ко Господу, он, смею полагать, полностью смог сам убедиться в этом – с третьего по девятый день после смерти, когда, по свидетельству Церкви, душа человеческая возносится к Творцу для поклонения Ему, и ей показываются дивные и светлые красоты рая...

Между тем в песне «О погибшем летчике» Владимир Высоцкий пишет о герое, который был сбит в бою и после этого взлетел в рай.

И что же? Опять все та же нерадостная картина:

Встретил летчика сухо

Райский аэродром,

Он садился на брюхо,

Но не ползал на нем…

Рай здесь – сухой, неприветливый. Этот образ – тоже явная проекция беспросветного окружающего мира на небо. Все – одно: «Зря пугают тем светом, // Тут с дубьем, // Там – с кнутом. // Врежут там – я на этом, // Врежут здесь – я на том...» («Был побег на рывок»). То же и в «Песне о воздушном бое». После того как два друга-летчика, сбитые немецкими «мессерами», попадают в рай, они слышал обращенные к ним слова Архангела: «В раю будет туго». В ответ летчики просят у Бога разрешения записаться в ангельский полк. И тут же: «А если у вас истребителей много, // Пусть впишут в хранители нас…». Это – знакомые отголоски переживаний Высоцкого, которому кажется порой, что Бог прежде всего – Карающий Мститель и будет наказывать грешников, дабы уничтожить неверный род людской. Чего-чего, мол, а истребителей в горнем мире предостаточно, знаем... И в качестве щита – не покаяние, а гордость в камуфляже «человеческого достоинства», ярко выраженная в нежелании «ползать на брюхе» перед кем бы то ни было.

Теперь о песне «Райские яблоки». В этом мрачном произведении рай вообще превращается в зону, над которой «Распятый висел» и где все вернулось на круги своя. Перед воротами рая – измученный этап на коленях, вокруг – колючая проволока, перед закрытыми воротами висит лагерная рельса (било). В «дивных райских садах», где растет «прорва бессемечных яблок (они же «ледяные» и «мороженые»), сторожа стреляют без промаха в лоб всякому, кто пытается сорвать плод с древа. Ассоциация с яблоком, сорванным Евой, очевидна. Расплата – смерть. Где же любовь?..

Херувимы кружат,

Ангел окает с вышки –

занятно!

Да не взыщет Христос,–

Рву плоды ледяные с дерев.

Как я выстрелу рад –

Ускакал я на землю обратно,

Вот и яблок принес,

Их за пазухой телом согрев.

Прориси ада и полной богооставленности сквозят из описания рая.

И погнал я коней

Прочь от мест этих

Гиблых и зяблых…

Куда же? К любимой…

Вдоль обрыва с кнутом,

По-над пропастью

Пазуху яблок

Я тебе привезу –

Ты меня

и из рая ждала.

Поэт тем не менее коснулся здесь истины – она в любви. Именно любовь бессмертна. Она, по словам апостола Петра, «долготерпит, милосердствует (...), не завидует (...), не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, на все надеется, все переносит». Единственное «но»: эта любовь в песне у Высоцкого полностью воплощена в женщине, в человеке. Богу там места нет, потому что тот бог, которого описывает Высоцкий, не имеет никакого отношения к христианству. Ибо в этом боге нет любви к своему высочайшему творению – к человеку.

Чудесным спасением поэту видится только возвращение на прежнюю землю, туда, где его любят и ждут... И там – вновь ожить и познать человеческое счастье взаимной ласки... Однако жизнь на земле дается только один раз.

Но от нее, от этой искорки, загоревшейся и погасшей в момент времени, зависит все твое грядущее бессмертие. Мужественно соблюдай светлые Христовы заповеди в мире земного зла, борись за святость сердца – и ты познаешь Бога, который любит и тебя, и твою любимую совершенной и ни с чем не сравнимой любовью. И в этой полноте божественной любви ты найдешь величайшее успокоение, безмятежный мир, неизбывную радость и несказанное счастье, и всем там будет привольно – и тебе, и любимой, и твоим близким и родным людям. Только верь и изо всех сил живи по вере твоей...

Вот что говорит Бог, в котором нет ни лукавства, ни равнодушия, ни тем более злобы. Он тихо ждет нас – и хочет, чтобы рано или поздно мы обязательно пришли к Нему.

Прошу прощения за проповедническое отступление.

«Что за дом притих...» – еще одна песня, где затронута религия.

«Служили два товарища» (1968)

Герой песни, путник, заходит в некий дом, где хочет отдохнуть и набраться сил после того, как ему удалось спастись от преследовавших его волков («Во хмелю слегка лесом правил я…»). Однако в доме – бедлам, кто-то стонет песню, кто-то, вороватый и придурочный, показывает ему из-под скатерти нож.

На поверку дом оказывается притоном, чумным бараком, местом погибели. «Свет лампад погас, // Воздух вылился, // Али жить у вас разучилися?! // Двери настежь у вас, // А душа взаперти.// Кто хозяином здесь? // Напоил бы вином!// А в ответ мне: «Видать, был ты долго в пути // И людей позабыл, // Мы всегда так живем».

Отвечающий продолжает перечень темных дел обитателей дома:

Брагу кушаем, век на щавеле,

Скисли душами, опрыщавели,

Да еще вином много тешились,

Разоряли дом, дрались, вешались!

«Испокону мы, – подытоживает собеседник герою песни, – в зле да в шепоте //Под иконами в черной копоти!» Судя по всему, это Россия.

И советская, и дореволюционная. Она – такая. Дом у оврага, погруженный во мрак. Образа в ней – «перекошены» (в том смысле, что висят косо), на них – черная копоть… Все безрадостно. И герой хочет уехать в тот край, «где светло от лампад, // Где поют, а не стонут, // Где пол не покат».

В песне отразились и тяжкое время семидесятых (советская рутина, духовный беспросвет, безбожие, скрытность, пьянство, всеобщий идеологический обман, плохо маскируемая жестокость режима), и собственные душевные муки великого поэта. А может, все тот же беглый каторжник Хлопуша в его душе обличал действительность и страстно искал выхода из ее цепких оков…

Для фильма «Бегство мистера Мак-Кинли» (1975) Владимир Высоцкий написал несколько замечательных баллад. За отдаленный образец он взял западные рок-баллады, но силой своего таланта преодолел их ограниченность (слова там не важны, главное в балладах такого рода – ритм, а содержание – довесок к грохоту ударных инструментов). У Высоцкого получились баллады-притчи, глубокие, верные, тонкие, точные. Написал он их от имени западного человека, с его прагматическим и атеистическим менталитетом.

От этого в «Балладе о маленьком человеке» – налет скепсиса к Богу и религии.

Погода славная,

А это – главное.

И мне на ум пришла

Идейка презабавная,

Но не о Господе

И не о космосе –

Все эти новости уже

Обрыдли до смерти.

Сказку, миф, фантасмагорию

Пропою вам с хором ли, один ли.

Слушайте забавную историю

Некоего мистера Мак-Кинли.

Не супермена, не ковбоя,

не хавбека,

А просто маленького,

просто человека.

Упомянутое здесь чувство «обрыдлости» нельзя приписывать самому автору, хотя наверняка он как актер входил в дух и плоть «маленького человека» и глядел на мир его глазами. И все-таки это – художественный образ, отображающий современного европейца, вконец изверившегося и замкнувшегося на мертвящем душу меркантилизме.

Что касается его песни «Цыганочка» с ее «знаменитыми» строчками:

В церкви – смрад и полумрак,

Дьяки курят ладан.

Нет – и в церкви все не так,

Все не так, как надо,

– то здесь в принципе проблема несколько иная. В Театре на Таганке тогда шел спектакль «Пугачёв», посвященный страшному русскому бунту, где Высоцкому Ю.П. Любимовым была предложена роль уральского каторжника Хлопуши. Поэт поначалу обиделся – он хотел играть Пугачева, который достался Николаю Губенко и был блестяще им сыгран. Но дело – не в этом. Высоцкий проникся драматической судьбой Пугачёва и, судя по всему, испытал к нему как к бунтарю симпатии. Из-за сильной и волевой личности, из-за неприятия «царской неправды», из-за стремления познать волю и бороться за правду. В монологе Хлопуши Высоцкий в заключительных словах «Проведите, проведите меня к нему, // Я хочу видеть этого человека!!!..» выражает явный восторг личностью бунтовщика. Что делать – неприятие советского строя спонтанно сближало Высоцкого с Пугачевым, который так же, как и поэт, на дух не принимал существующую власть.

Из истории пугачевского бунта мы знаем, что пойманного Пугачёва везли в Москву в клетке, как зверя, а сопровождал его в качестве высокого стража не кто иной, как великий полководец и народный любимец, глубоко верующий человек Александр Васильевич Суворов. Тот факт, что христианин Суворов вез на страшную и мучительную казнь другого яркого и самобытного русского человека (донского казака, бывшего подъесаула, участника суворовских походов), потряс Высоцкого. Он воспринял это как трагедию. И последнюю каплю в нее добавило Высоцкому то, что Церковь поддержала казнь Пугачёва и встала на сторону государства. В общем, что царизм, что советская власть для Высоцкого здесь эмоционально уравнялись. И не бралось должным образом во внимание то, что Пугачёв был убийцей: «Там какой-то пройдоха, мошенник и вор // Вздумал вздыбить Россию ордой грабителей. // И дворянские головы сечет топор, // Как березовые купола в лесной обители» (С. Есенин, поэма «Пугачёв»). Под обаяние бунтарства подпал тогда и Василий Шукшин в своей книге о Степане Разине «Я пришел дать вам волю»...

Итак, узнав, что духовенство благословило казнь Пугачёва, Владимир Высоцкий пишет в «Цыганочке» соответствующие горькие для него строки. Все просто. Церковь поддержала убийство, да еще в виде четвертования и отрубления головы с последующим посажением ее на кол («По прочтении манифеста духовник сказал им /Пугачёву и его сподвижнику Перфильеву на Лобном месте. – Прим. авт./ несколько слов, благословил их и пошел с эшафота» – А.С. Пушкин, «История Пугачёва»). А как же быть с заповедью «не убий»? Нет, все не так, как надо...

Однако в жизни бывают ситуации, когда именно эта заповедь нарушается во избежание еще большего зла. Если жестко не пресечь насилие и бунт, прольются новые реки крови. Но, конечно, убийство человеком человека в любом случае нарушает прерогативу Бога (Бог дал, Бог и взял). И все же нельзя забывать, что мы живем в несовершенном человеческом обществе. Не будет суда и прокуратуры, не будет тюрем – все потонет в стихии насилия и анархии. Человеку свойственно легче легкого забывать Бога...

Конечно, не нужно было так петь... Но не слишком ли мы требовательны к невоцерковленому человеку? «Кто без греха, пусть первым бросит камень». Так что не будем осуждать, помня, что «несть человек, иже жив будет и не согрешит». Сказать «Не греши!» стоит прежде всего себе самим. Поверьте, будет гораздо больше пользы.

ТАЙНА КРЕЩЕНИЯ

Загоняй поколенья в парную

И крещенье принять убеди.

Лей на нас свою воду святую

И от варварства освободи

(«Баллада о бане»)

Христа Высоцкий безусловно любил.

Я не люблю насилья и бессилья,

Вот только жаль распятого Христа!

(«Я не люблю фатального исхода...»)

Русский менталитет издавна ставит жалость в синонимический ряд с любовью и состраданием. Господь Иисус Христос образно и с любовью уподобляется Высоцким Поэту:

А в тридцать три Христу –

Он был Поэт,

Он говорил: «Да не убий!

Убьешь – везде найду, мол» –

Но – гвозди Ему в руки,

чтоб чего не сотворил,

Чтоб не писал

и чтобы меньше думал…

(«Кто кончил жизнь трагически, тот истинный поэт»)

Правда, в этой же песне поэт разграничивает Христа с Богом:

Задержимся на цифре

«тридцать семь» – коварен

(выделено мной. – Автор) Бог!

Вопрос ребром поставил: или – или!

На этом рубеже легли

и Байрон, и Рембо,

А нынешние – как-то проскочили.

Полагаю, что термин «коварный», в любом случае крайне неуместный по отношении к Всеблагому Богу, был использован Высоцким только в силу его безбожного советского воспитания, когда было принято расхоже-уничижительно и критически-резко высказываться о религии и о Божестве. С ироничной бравадой, запанибрата, с шиком. Лично помню одного сатирика, который запросто зарифмовывал библейские имена в кажущиеся ему совершенно безобидные, «смешные» строчки: «Ной! Не ной! Хам – не хами!». И не понимал, что кощунствует. То же и с поэтом. Налицо какая-то типично советская безответственность в отношении именно к духовному миру, вбитая атеистами в наше тогдашнее подсознание мысль, что Бога нет и поэтому можно запросто говорить все, что хочешь. А тут и слово-то это хлесткое по размеру подходит. И – создает интригу. И что-то другое уже как-то не хочется и придумывать. Опять все тот же эффект «красного словца».

Кроме того, здесь, возможно, опять кроется еще и чисто хлопушинское (а может, еще и есенинское?) подозрение, что коварство – некий атрибут Бога в Его отношении к падшим людям, к «грешным человечкам». Со Христом он Бога не ассоциирует, хотя ведь, по существу, Господь Иисус Христос – истинный Бог и истинный Человек. Причем тот искомый новый Человек, образом и подобием которого все мы, желающие бессмертия и счастья, призваны стать.

Владимир Высоцкий читал классическую литературу, отлично знал поэзию Серебряного века и с раздумьем отмечал в душе, что все поэты России – крещеные. В Священном Писании Нового Завета его особенно поражали и восхищали две вещи: Евангелие от Иоанна с его апофеозом жертвенной любви к ближнему и Апокалипсис. Как художник слова, он видел там потрясающее совершенство формы и бездонную глубину мысли.

Желание креститься появилось у поэта в конце шестидесятых годов. Поначалу он хотел сделать это в Москве, но его широкая известность неминуемо бы привела факт крещения к огласке. Многие из нас хорошо помнят это время – заходить в храм было небезопасно. Там вполне могли находиться – и находились – соглядатаи и осведомители. Мне рассказывали, как один главный редактор всесоюзного журнала зашел однажды в храм и на выходе был «застукан» комсомольским рейдом: «А что это вы там, гражданин, делали?» И журналист смалодушничал, скощунствовал, прикинулся «советским лохом»: «Да вот зашел, кагорчику захотелось хлебнуть». – «А-а, ну тогда все ясно-понятно, идите. А кагорчик, товарищ, хлебайте лучше у ларька, а не с попами!» – «Хорошо, хорошо!»

Такие вот дела. Но тем не менее – если бы вскрылось крещение Высоцкого, не поздоровилось бы как минимум двум людям – его отцу, Семену Владимировичу Высоцкому, кадровому военному офицеру (его сразу бы отфутболили из армии за «плохую воспитательную работу в семье» и он остался бы без средств к существованию с «волчьим билетом»), и главному режиссеру Театра на Таганке Юрию Петровичу Любимову. Сразу бы начались идеологические гонения вплоть до лишения должности. Еще бы – такой известный актер, и без того беспокойный, а тут еще – нате вам: взял да крестился! Вы куда ж смотрите-то, господин Любимов?!

Уже был случай, когда две актрисы с Таганки крестились в Мцхете ночью, думали, что никто не узнает. Узнали тут же, и был грандиозный скандал.

В те времена во избежание шума и неприятностей часто крестили на дому или у знакомого батюшки в храме (выгадывали наиболее безопасный день и час). Но так получилось, что приятель Высоцкого, переводчик Давид Карапетян, предложил ему креститься в Армении, подальше от лишних глаз. На вопрос, православная ли там церковь (а такой вопрос вполне мог быть), Карапетян, скорее всего, ответил утвердительно, потому что как армянин был убежден, что его вера – истинно православная. Да и название армянской Церкви – Православная и Апостольская. Возможно, он рассказал Высоцкому и о древности христианства в Армении. Кроме того, все знают историю многострадального армянского народа, его страшный геноцид от турок. Нельзя исключать и то, что, обдумывая место своего будущего Крещения, поэт с нежностью и любовью вспоминал и свою мачеху, Евгению Степановну Лихалатову, в которой была и армянская кровь. Наверняка это теплое чувство тоже сыграло свою роль в его поездке именно в Армению. Так или иначе, крещение это состоялось в 1969 году.

По приезде в Армению Владимир Семенович был поражен ее видами, древними храмами и монастырями. Он гладил их седые стены, прикладывался к святыням, любовался на воды Севана и ощущал дыхание вечности. Нет сомнений в том, что Таинство Крещения он прошел глубоко искренне и с верой во Христа. Формально такой длинный путь не проделывают. Что касается проблемы монофизитства, то вряд ли Высоцкий вообще знал о нем что-либо конкретно. И наверное, Давид Карапетян просто сказал ему, что Крещение будет происходить по православному обряду, в чем и сам, повторимся, был совершенно уверен.

Когда Высоцкий вернулся в Москву, он далеко не всем рассказал о своем крещении. Только самым близким людям. Поделился он радостью прежде всего с Людмилой Абрамовой, зная, что эта новость для нее будет по-настоящему радостной. Узнав об этом знаменательном событии, она подарила Высоцкому свою фамильную реликвию – Георгиевский крест. Это был особый четырехконечный крест, очень красивый, и принадлежал когда-то ее прабабушке – сестре милосердия, которая удостоилась этого креста за самоотверженное служение больным и раненным на фронте. Высоцкий носил его постоянно. Большое же серебряное Распятие, с которым он как-то снялся на известных фотографиях, подарил ему уже в конце его жизни Михаил Шемякин. Во время похорон, когда гроб с телом Владимира Высоцкого был выставлен на гражданскую панихиду и прощание, отец поэта из определенных опасений (не хотел, чтобы кто-то сфотографировал), снял с груди покойного Распятие и положил его где-то рядом.

И кто-то его тотчас украл. Видимо, «на память».

В музее Высоцкого, расположенном в Нижнем Таганском тупике, посетители часто спрашивают методистов, можно ли поминать Владимира Высоцкого за упокой в православных храмах. Что можно сказать по этому поводу? Тот, кто непременно хочет поминать, – поминать все равно так или иначе будет. Это – раз. Весь вопрос лишь в том, дойдет ли это поминовение до Бога. Полагаю, что, конечно же, дойдет, если в основе просьбы ко Всевышнему лежит чистая любовь и желание облегчить боль ближнему.

Два: есть еще один очень важный момент. Между двумя церквами – Армянской и Русской – нет литургического общения. То есть в православном храме нет возможности полагать в Чашу заупокойную частицу просфоры за умершего, крещенного в Армянской церкви, чтобы омыть ее Кровью Христовой (при этом омываются грехи поминаемого человека).

Нет соответствующей практики и у армян.

Православный христианин призван быть послушным Матери-Церкви и учитывать все эти нюансы. Хотя на самом деле в данном конкретном случае следует обратиться за разъяснением к нашим православным канонистам и специалистам по церковному праву: ведь, насколько известно, мы признаем действенность Крещения, совершенного в Армянской церкви, и принимаем всех желающих присоединиться к Русской православной церкви по так называемому третьему. облегченному чину (первый чин – перекрещивание, второй – миропомазание) – через покаяние. Поэтому если бы Владимир Высоцкий был жив, то скорее всего, он бы рано или поздно перешел в полноту православия (ведь он же изначально и желал креститься только по православному обряду и был уверен, что его крестили именно так) и стал прихожанином, к примеру, храма Покрова Пресвятой Богородицы на Лыщиковой горе (одна из старинных церквей на Таганке, в пяти минутах ходьбы от театра, которая никогда не закрывалась). Почему бы и нет? Еще раз повторяю – вряд ли он знал все филигранные теологические заключения о монофизитстве.

А даже если что и слышал, то, как светский человек, не придавал этому особого значения.

И уж тем более он не был монофизитом. Смешно себе и представить.

И тем не менее есть факт – жесткий и совершенно недвусмысленный: Высоцкий умер и оставил нам проблему своего церковного поминовения. Со своей стороны, он шел к Православной церкви, тянулся к Ней, открывался навстречу Христу. Да, многого поэт просто не знал, в сравнительном богословии (скажем об этом уже в третий раз) был несведущ. Просто пришло время, когда он всей душой захотел быть ближе к Богу. В Нем поэт увидел (или таинственно ощутил) путь к преодолению смерти – и всей душой захотел креститься, веря, что произойдет чудо обновления, появится пульс новой жизни и он спасется. Каждый из нас, верующих, тоже познал, почувствовал в своей жизни хоть раз эту несказанную радость надежды на преображающее действие веры! Такое же чувство зародилось тогда и в сердце у поэта. Чистое, светлое, окрыляющее, как белый парус «в тумане моря голубом» из возвышенного стихотворения М. Ю. Лермонтова.

Так неужели мы никак уже не сможем пойти навстречу поэту и сделать для него то, что он сам уже совершить не в силах? Десятки тысяч людей хотят его поминать в православных храмах. Им говорят – надо молиться святому мученику Уару. И – посылают в поселок Вешки Мытищинского района в одноименный храм. Но, во-первых, святой Уар ходатайствует перед Богом преимущественно за некрещеных.

А во-вторых, не много ли возлагается людьми на этого мученика? Великое море записок, просьб... Получается, что он – единственный канал, через который молитва о язычниках, некрещеных и христианах других конфессий доходит до Небес? Больше никаких каналов, стало быть, нет?.. Повсюду и повсеместно, выходит, высится какая-то великая, до неба, стена из железобетона (наподобие тех, что возведены американцами в Багдаде) между канонически проблемными людьми и Богом?

И посредник – один только святой Уар? Но так ли это на самом деле? А почему нельзя помолиться непосредственно Господу Иисусу Христу и Пресвятой Божией Матери? Конкретно за Владимира Семеновича Высоцкого, крещеного христианина? Прочитать записку и помолиться о нем, дабы Господь простил все его прегрешения (в том числе и совершенные по неведению) и изгладил их из книги его жизни? Ведь Всеблагий Господь посылает солнце светить праведникам и грешникам, всем людям земли. Он одинаково любит каждого человека и делает все, чтобы все спаслись и вошли в радость Его брачного пира вечного бытия. И Ему всегда угодна чистая молитва любви. Верю, что этот назревший вопрос вскоре получит свое оптимальное разрешение. Поэту так нужно именно спасительное церковное поминовение о его исстрадавшейся душе...

Говорят, правда, что Высоцкого все-таки крестили там, в Армении, именно по православному обряду. Что ж, и это в принципе не исключено. Тогда можно поминать его и на Божественной литургии с присовокуплением слов «Аще крещен» (подразумевается, что в православие). Но с другой стороны – как это могло быть? В то время православных приходов в Армении либо еще не было, либо они были закрыты. Время-то, время какое было!.. Да и сегодня их – три на всю страну, если не ошибаюсь, плюс пара часовен.

С другой стороны, Высоцкий был явно необычным человеком – и обстоятельства могли расступаться перед ним и выстраиваться в нужной последовательности. Вплоть до встречи именно с православным батюшкой в далекой Армении. Ведь есть же армяне, симпатизирующие православию. Лично знаю нескольких из них. Подобные им вполне могли быть, по Промыслу Божию, и тогда, даже и среди священства. Так или иначе крещение Высоцкого – факт, и всем нам пришла пора делать выводы. В соответствии с тем, что подсказывает нам наша совесть, которая у всех у нас одна.

А вот что писал Высоцкий Марине Влади незадолго до смерти:

И сверху лед и снизу, маюсь между.

Я жив, тобой и Господом храним.

Мне есть, что спеть, представ

перед Всевышним,

Мне есть, чем оправдаться перед Ним.

Последняя строчка – не признак гордыни, нет. Ни о каком полном оправдании речь здесь, конечно, не идет. Поэт как светский человек подразумевает лишь то, что багаж его жизни не совсем пуст и никчемен. И мы знаем, что это – правда. Сказать же Господу так, как сказали бы при виде Его величия и совершенства все Святые Отцы: «Боже, я наг и нищ и слеп, и нет во мне ничего путного…», он не смог – не было духовного опыта… Но Высоцкий был искренен и не лукавил. Хочется верить, что эти внешне гордые слова не вменятся ему в осуждение.

***

Как-то один православный выразил безапелляционную уверенность в том, что Высоцкому после смерти уготованы вечные муки. За пьянство, за прелюбодейство, за блатной эпатаж и за наркотики. «Ты только посмотри на образ его кончины! – уверенно говорил он мне. – Какова кончина человека, такова и его участь в вечности».

Что ж, внешне – все верно. Но если рассуждать именно в этом ключе, то и мы – все без исключения – непременно подпадаем под те же осуждение и смерть. Каждый настоящий христианин знает о себе то, что его грехи – бесчисленны, как песок морской, и уповает только на милость Божию, что превозносится над судом.

Поэтому не надо все решать за Бога.

Гораздо полезнее учиться великодушно прощать падших и страдающих людей, наших ближних. Глядишь, в свое время и нас в чем-то помилуют… Но не это главное, не торги, а любовь Христова, которой любят не рассуждая, от горячего преизбытка милостивого сердца.

Разве не так?

Суды Божии – не суды человеческие.

И если мы сегодня не декларативно, а на деле желаем бороться за возрождение христианской духовности, наше традиционно сердобольное и сострадательное отношение к поэтам России (а в их судьбе всегда – общее настроение и боль всего российского общества – всех времен) следует распространить и на творчество русского поэта Владимира Семеновича Высоцкого, молясь в сердце о том, чтобы Господь принял его измученную душу и определил ей по Своей неизбывной любви быть там, где этому великому земному страдальцу будет навсегда хорошо.

Протоиерей Михаил Ходанов

1

О силе смирения. Духовная поэзия.

- 13.01.10, 19:02

Лариса Кошмина.

Я просила Бога о силе,

Чтоб могла я всех осчастливить.

Но мне дана была слабость,

Чтоб гордыни следа не осталось.

Я здоровья у Бога просила

И в мечтах далеко уносилась.

Дел хотела свернуть я горы,

Но, болезнь настигала вскоре.

Я богатою стать хотела,

Чтоб заняться серьезным делом.

Не случилось, жила я скудно.

Но зато обрела я мудрость.

Я искала любовь и верность,

Быть счастливой мне так хотелось.

Но, у Бога свои причины,

Не встречался мне мой мужчина.

Но как только душа смирилась

И с судьбой своей согласилась,

Я познала смиренья силу

Бог мне дал даже то,

О чем я не просила.

2

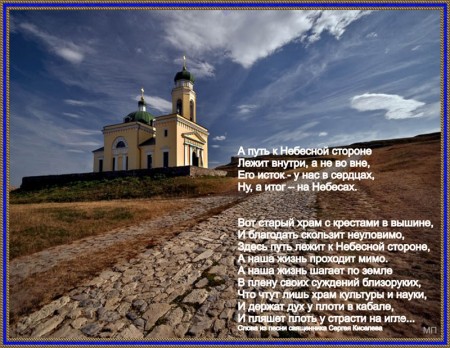

Путь к Небесной стороне.Духовна

- 13.01.10, 17:28

А путь к Небесной стороне

Лежит внутри, а не во вне,

Его исток - у нас в сердцах,

Ну, а итог – на Небесах.

Вот старый храм с крестами в вышине,

И благодать скользит неуловимо,

Здесь путь лежит к Небесной стороне,

А наша жизнь проходит мимо.

А наша жизнь шагает по земле

В плену своих суждений близоруких,

Что чтут лишь храм культуры и науки,

И держат дух у плоти в кабале,

И пляшет плоть у страсти на игле.....

Священник Сергей Киселев

2

Буря. Духовная поэзия.("Мир православия").

- 13.01.10, 13:19

На море буйный ветер разгулялся,

Собрав энергию со всех концов земли,

По морю в поисках добычи он метался,

Желая погубить в пучине корабли;

Что попадалось, в щепки разбивая,

Смеялся, дико завывал, и вволю,

Отдав воде несметное богатство,

Безжалостно топил свою он долю;

Став ужасом для всех, кто был на море,

Себе казался сильным на просторе,

Но, вдруг, с пребрежною столкнулся он скалою,

И вмиг исчез, и стало тихим море...

Кто близок к Богу, тот конечно знает -

Господь Своей любовью утешает,

Как после бедствия на море штиль бывает,

Так и в душе затишье наступает.

Александр Юфик

3

Правила поведения в храме ("Мир православия").

- 12.01.10, 20:33

Об этикете за столом мы узнаем еще с раннего детства, позже учимся вежливости во взаимоотношениях с людьми, особенно старшими по возрасту и рангу, на собственном опыте познаем дресс-коды, принятые на различных мероприятиях. Но правила поведения в святая святых – храме, месте совершенно особом, для многих так и остаются тайной на всю жизнь, что порождает немало проблем. Кто-то не знает, как подойти и обратиться к священнику, кто-то стесняется приложиться к иконе. Другому однажды грубо сказали, что «в таком виде к Богу не приходят», и теперь он храм обходит стороной. Но откуда же человеку, воспитанному вне Церкви, узнать обо всех нюансах поведения в храме? Завесу над ними мы приоткроем вместе с протодиаконом Духосошественского кафедрального собора г. Саратова Михаилом Беликовым. Так что теперь не стесняйтесь, приходите!

– Отец Михаил, пролейте, пожалуйста, свет на болезненный для многих вопрос: действительно ли в стенах храма существует свой строгий этикет, и его важно обязательно придерживаться?

– Этикет – слишком серьезное, безапелляционное слово. Скорее есть традиции, принятые в христианстве, и правила поведения в храме, выработанные в течение многих веков.

– Они касаются в основном одежды?

– Как таковой обязательной формы одежды специально для христиан нет. Вспомним, например, что в средневековье и мужчины, и женщины носили туники, в этой же одежде они приходили и в храм. Так что христиане одеваются соответственно времени и нравам общества, в котором живут. Но одежда православного человека не должна быть вызывающей, и это правило имеет отношение прежде всего к облику женщины. Современная мода часто предполагает некоторую долю откровенности, броскости. Но верующему человеку лучше одеваться просто, без излишеств. Объясню, с чем это связано. Никто не будет отрицать, что женская одежда часто имеет элементы для привлечения мужского внимания, что вступает в противоречие с христианским учением и нормами поведения. Христос сказал: «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Поэтому женщина не должна одеваться вызывающе, и особенно в церкви отвлекать людей от молитвы. И, конечно, каждая христианка уже подсознательно помнит об этом и ведет себя соответствующим образом.

Также неправильно разделять жизнь в Церкви и вне ее и одеваться соответствующе только тогда, когда идешь в храм. Это лицемерие перед Богом. Получается, мы идем к Нему в одной одежде, а потом выходим и переодеваемся в другую. Но Господь везде нас видит. Поэтому воцерковленные христиане стараются подобающе вести себя и соответствующе одеваться в любые моменты жизни.

– А пока еще невоцерковленным женщинам надо также помнить о том, что в церковь нельзя заходить в брюках и обязательно быть с покрытой головой в отличие от мужчин?

– В обществе православных принято, что женщина носит не брюки, а юбку. Считается, что брюки – мужская одежда. Еще с древнейших времен христиане придерживались запрета переодевания в чужие одежды, которое соотносится с некоторыми языческими ритуалами. Поэтому, естественно, что Церковь была против. Сейчас запрет не так суров, но воцерковленная женщина уже по своему убеждению не наденет брюки.

– А необходимость покрывать голову женщине – это лишь дань традиции?

– Апостольские писания говорят: платок для замужней женщины – знак подчиненности мужу. В этом нет ничего зазорного, в христианстве так принято. Отношения между супругами уподобляются отношениям Христа и Церкви. Господь пожертвовал собой ради нас, ради Церкви. Также и супруг должен любить жену, относиться к ней как к хрупкому сосуду и беречь ее, а супруга – почитать мужа. Платок на голове женщины – это знак высоких отношений. Но если женщина зашла в храм, пусть даже в брюках и не имея при себе головного убора, для нее там всегда найдется платок или накидка, которую можно повязать как юбку. Мужчине в церкви необходимо снимать головной убор, это символизирует его уважение к Богу, открытость, то, что он не стыдится чела своего, не имеет греховных мыслей.

– Наличие косметики на лице, яркий макияж принципиально недопустимы?

– Церковь не настаивает жестко на том, что косметикой нельзя пользоваться вообще. Хотя древние отцы были против, и в апостольских писаниях указано, что православной женщине уместнее украшать себя добродетелью, а не «плетением волос». Переизбыток косметики на лице тоже приравнивается к наследию язычества, когда во время ритуальных обрядов тела раскрашивались яркими красками. Поэтому Церковь неодобрительно смотрит на чрезмерное употребление косметики. При этом православные женщины не теряют своей красоты. В храме косметика не приветствуется в силу объективных причин: во время причащения на священном сосуде могут остаться следы губной помады, то же самое, если женщина приложится к иконе.

– Бывает, некоторые люди, зашедшие в храм, слышат гневные выпады в свой адрес: пришли-де в неподобающем виде. Разве правильно одергивать их по этому поводу?

– Если человек идет мимо Церкви и решает зайти, это не просто так. Значит, Божья искорка зажглась в его сердце, и мы не вправе ее гасить, пусть даже человек зашел в неподобающей одежде. Ведь если он по-настоящему придет к Богу, то затем сам примет установленные в храме правила поведения. Конечно, мы внушаем постоянным прихожанам и работникам храмов правильное отношение, призываем их не упрекать людей за внешний вид. Если такое произошло, совет только один – не расстраиваться по этому поводу, ведь вы приходите в храм к Богу, а не к людям. Поэтому в Церковь может зайти каждый, кто почувствовал такую потребность.

Хотя, конечно, надо помнить, что недопустимо появляться в храме в одежде, не соответствующей святости места. Если человек идет на прием к начальнику, у него и мысли не возникнет прийти в одежде, в которой он был на пляже, например. А к Богу – источнику всего в этом мире – люди дерзают войти в таком виде.

Немаловажно, чтобы одежда христианина была чистой и опрятной. Это общепринятая норма, но в Церкви она особенно важна. Божественная служба весьма символична и таит в себе особый смысл. И чистота тела является символом душевной чистоты.

– Хорошо, а как себя вести, заходя в храм? Как следует обращаться к священнику, здороваться с ним?

– По обычаю над входом в храм находится изображение креста, фреска либо установлена надвратная икона. Перед ними положено совершить поклон и крестное знамение.

Если что-то нужно спросить у батюшки, то так и следует сказать: «батюшка», и формулировать свой вопрос, либо «отец» и далее имя священника. Обращение «святой отец» больше присуще персонажам латиноамериканских сериалов. По правилам при встрече со знакомым вам священником следует поклониться и, сложив определенным образом руки, попросить благословения. После того как батюшка благословит, христианин целует ему руку. По этому поводу у невоцерковленных людей часто возникают сомнения, но у писателя Николая Лескова в повести «Соборяне» хорошо описан эпизод, говорящий сам за себя. Священник смутился подать руку для лобызания знатной дворянке. На что та сказала: «Чего стесняешься, не твою руку целую, а сана твоего». Лобызание руки – это не преклонение, не унижение, а знак уважения перед саном. И для православных это действие – норма.

В целом между христианами в церкви и вне ее принято приветствовать друг друга легким поклоном, близкие друзья могут обняться троекратно или однократно, поцеловаться – женщина с женщиной, мужчина с мужчиной. Это так называемые братские лобызания. Традиция пошла еще со второго века н. э.

– Во время богослужения к поведению христиан тоже есть требования? Когда необходимо совершать поклоны, крестное знамение?

– У богослужения есть свой устав и, конечно, свои правила для прихожан. Ведь они – не зрители, а участники, они молятся, совершают поклоны, крестные знамения. Поклоны бывают земные – до пола, поясные – человек нагибается по пояс, эти поклоны еще называются глубокими, и легкие – это поклон головы. Конечно, всё в храме во время богослужения делается в определенном порядке и в определенные моменты. Человек, участвующий в церковной жизни, в скором времени сам поймет необходимую последовательность.

– А если кто-то стесняется вставать на колени?

– На колени в храме христиане опускаются довольно редко, только тогда, когда это по ходу службы предписывается богослужебным уставом (например, во время Великого поста). Если человек немощен и не может выполнять поклоны и просто долго стоять на ногах, то ему дозволяется сидеть на скамье. Разговоры в храме во время богослужения недопустимы, только по необходимости и шепотом.

– Пройти и поставить свечу во время богослужения можно?

– Нежелательно, когда идет служба, передвигаться по храму, прикладываться к иконам. Это может отвлечь кого-то от сосредоточенной молитвы. Но если нужно, душа требует, то, конечно, можно попытаться сделать это тихо и незаметно. Если же в храме многолюдно, то лучше не идти к иконе самому, а передать свечу через людей.

– Прикладываться к иконам нужно по-особому?

– Иконы, по правилам, принято почитать крестным знамением, поклонами и целовать в знак нашей любви и почтения к тем, кто на них изображен – Господу Иисусу Христу, Божией Матери или святым. Прикладываться к иконе нужно следующим образом: совершить два поклона (земной или поясной) с крестным знамением и поцеловать, но только не в лик. Если изображение в рост, то лучше приложиться к ноге, если по пояс – к руке, а если на иконе один лик, то следует приложиться к косам волос. После целования совершается последний третий поклон.

– Простите, но у меня такой вопрос: к иконам прикладываются десятки и сотни людей, причащаются из одного сосуда тоже. Что делать, если человек брезглив?

– А давайте вспомним себя в детстве. Когда мама кормила вас с ложечки, то сама могла попробовать на вкус, а потом отдать вам. Вы же не брезговали, вы – родные люди. Христиане тоже одна большая семья, поэтому о брезгливости нет и речи. Если же она есть, то это повод преодолеть себя. И ни разу за всю историю христианства не было ни одной эпидемии, связанной с целованием святынь.

– Отец Михаил, а как быть, если во время нахождения в храме человек ненароком задел что-то, уронил, произнес про себя матерное слово или чертыхнулся?

– Если уронил что-то из церковного инвентаря, то на исповеди можно покаяться – был небрежен. Но в этом ничего страшного нет, с кем не бывает. Сквернословить и чертыхаться вообще недопустимо, считается большим грехом, даже в мыслях.

Апостол Павел учит, что человек в Судный день даст ответ за всякое праздное, т.е. бесполезное, пустое слово. Естественно следует из этого, что за всякое скверное слово отчет будет гораздо строже. Тяжкий грех – произнесение слов, подразумевающих оскорбление матери. Поскольку есть Святая Матерь Божья, и к ней эти слова тоже относятся.

– Спасибо, благодаря вам мы узнали много нового, но разве можно самостоятельно постичь все церковные правила и традиции, и что нужно делать, чтобы пробелов в этих познаниях становилось все меньше?

– Люди, желающие войти в церковную жизнь, не должны бояться трудностей. Как говорит известная пословица: пусть глаза боятся, а руки делают. Если регулярно в течение года посещать богослужения, изучать многочисленную литературу на эту тему, то можно будет быстро освоиться. Задача всей нашей жизни – учиться быть настоящими христианами.

Беседовала Виктория Федорова

Взгляд-Православие+

– Отец Михаил, пролейте, пожалуйста, свет на болезненный для многих вопрос: действительно ли в стенах храма существует свой строгий этикет, и его важно обязательно придерживаться?

– Этикет – слишком серьезное, безапелляционное слово. Скорее есть традиции, принятые в христианстве, и правила поведения в храме, выработанные в течение многих веков.

– Они касаются в основном одежды?

– Как таковой обязательной формы одежды специально для христиан нет. Вспомним, например, что в средневековье и мужчины, и женщины носили туники, в этой же одежде они приходили и в храм. Так что христиане одеваются соответственно времени и нравам общества, в котором живут. Но одежда православного человека не должна быть вызывающей, и это правило имеет отношение прежде всего к облику женщины. Современная мода часто предполагает некоторую долю откровенности, броскости. Но верующему человеку лучше одеваться просто, без излишеств. Объясню, с чем это связано. Никто не будет отрицать, что женская одежда часто имеет элементы для привлечения мужского внимания, что вступает в противоречие с христианским учением и нормами поведения. Христос сказал: «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Поэтому женщина не должна одеваться вызывающе, и особенно в церкви отвлекать людей от молитвы. И, конечно, каждая христианка уже подсознательно помнит об этом и ведет себя соответствующим образом.

Также неправильно разделять жизнь в Церкви и вне ее и одеваться соответствующе только тогда, когда идешь в храм. Это лицемерие перед Богом. Получается, мы идем к Нему в одной одежде, а потом выходим и переодеваемся в другую. Но Господь везде нас видит. Поэтому воцерковленные христиане стараются подобающе вести себя и соответствующе одеваться в любые моменты жизни.

– А пока еще невоцерковленным женщинам надо также помнить о том, что в церковь нельзя заходить в брюках и обязательно быть с покрытой головой в отличие от мужчин?

– В обществе православных принято, что женщина носит не брюки, а юбку. Считается, что брюки – мужская одежда. Еще с древнейших времен христиане придерживались запрета переодевания в чужие одежды, которое соотносится с некоторыми языческими ритуалами. Поэтому, естественно, что Церковь была против. Сейчас запрет не так суров, но воцерковленная женщина уже по своему убеждению не наденет брюки.

– А необходимость покрывать голову женщине – это лишь дань традиции?

– Апостольские писания говорят: платок для замужней женщины – знак подчиненности мужу. В этом нет ничего зазорного, в христианстве так принято. Отношения между супругами уподобляются отношениям Христа и Церкви. Господь пожертвовал собой ради нас, ради Церкви. Также и супруг должен любить жену, относиться к ней как к хрупкому сосуду и беречь ее, а супруга – почитать мужа. Платок на голове женщины – это знак высоких отношений. Но если женщина зашла в храм, пусть даже в брюках и не имея при себе головного убора, для нее там всегда найдется платок или накидка, которую можно повязать как юбку. Мужчине в церкви необходимо снимать головной убор, это символизирует его уважение к Богу, открытость, то, что он не стыдится чела своего, не имеет греховных мыслей.

– Наличие косметики на лице, яркий макияж принципиально недопустимы?

– Церковь не настаивает жестко на том, что косметикой нельзя пользоваться вообще. Хотя древние отцы были против, и в апостольских писаниях указано, что православной женщине уместнее украшать себя добродетелью, а не «плетением волос». Переизбыток косметики на лице тоже приравнивается к наследию язычества, когда во время ритуальных обрядов тела раскрашивались яркими красками. Поэтому Церковь неодобрительно смотрит на чрезмерное употребление косметики. При этом православные женщины не теряют своей красоты. В храме косметика не приветствуется в силу объективных причин: во время причащения на священном сосуде могут остаться следы губной помады, то же самое, если женщина приложится к иконе.

– Бывает, некоторые люди, зашедшие в храм, слышат гневные выпады в свой адрес: пришли-де в неподобающем виде. Разве правильно одергивать их по этому поводу?

– Если человек идет мимо Церкви и решает зайти, это не просто так. Значит, Божья искорка зажглась в его сердце, и мы не вправе ее гасить, пусть даже человек зашел в неподобающей одежде. Ведь если он по-настоящему придет к Богу, то затем сам примет установленные в храме правила поведения. Конечно, мы внушаем постоянным прихожанам и работникам храмов правильное отношение, призываем их не упрекать людей за внешний вид. Если такое произошло, совет только один – не расстраиваться по этому поводу, ведь вы приходите в храм к Богу, а не к людям. Поэтому в Церковь может зайти каждый, кто почувствовал такую потребность.

Хотя, конечно, надо помнить, что недопустимо появляться в храме в одежде, не соответствующей святости места. Если человек идет на прием к начальнику, у него и мысли не возникнет прийти в одежде, в которой он был на пляже, например. А к Богу – источнику всего в этом мире – люди дерзают войти в таком виде.

Немаловажно, чтобы одежда христианина была чистой и опрятной. Это общепринятая норма, но в Церкви она особенно важна. Божественная служба весьма символична и таит в себе особый смысл. И чистота тела является символом душевной чистоты.

– Хорошо, а как себя вести, заходя в храм? Как следует обращаться к священнику, здороваться с ним?

– По обычаю над входом в храм находится изображение креста, фреска либо установлена надвратная икона. Перед ними положено совершить поклон и крестное знамение.

Если что-то нужно спросить у батюшки, то так и следует сказать: «батюшка», и формулировать свой вопрос, либо «отец» и далее имя священника. Обращение «святой отец» больше присуще персонажам латиноамериканских сериалов. По правилам при встрече со знакомым вам священником следует поклониться и, сложив определенным образом руки, попросить благословения. После того как батюшка благословит, христианин целует ему руку. По этому поводу у невоцерковленных людей часто возникают сомнения, но у писателя Николая Лескова в повести «Соборяне» хорошо описан эпизод, говорящий сам за себя. Священник смутился подать руку для лобызания знатной дворянке. На что та сказала: «Чего стесняешься, не твою руку целую, а сана твоего». Лобызание руки – это не преклонение, не унижение, а знак уважения перед саном. И для православных это действие – норма.

В целом между христианами в церкви и вне ее принято приветствовать друг друга легким поклоном, близкие друзья могут обняться троекратно или однократно, поцеловаться – женщина с женщиной, мужчина с мужчиной. Это так называемые братские лобызания. Традиция пошла еще со второго века н. э.

– Во время богослужения к поведению христиан тоже есть требования? Когда необходимо совершать поклоны, крестное знамение?

– У богослужения есть свой устав и, конечно, свои правила для прихожан. Ведь они – не зрители, а участники, они молятся, совершают поклоны, крестные знамения. Поклоны бывают земные – до пола, поясные – человек нагибается по пояс, эти поклоны еще называются глубокими, и легкие – это поклон головы. Конечно, всё в храме во время богослужения делается в определенном порядке и в определенные моменты. Человек, участвующий в церковной жизни, в скором времени сам поймет необходимую последовательность.

– А если кто-то стесняется вставать на колени?

– На колени в храме христиане опускаются довольно редко, только тогда, когда это по ходу службы предписывается богослужебным уставом (например, во время Великого поста). Если человек немощен и не может выполнять поклоны и просто долго стоять на ногах, то ему дозволяется сидеть на скамье. Разговоры в храме во время богослужения недопустимы, только по необходимости и шепотом.

– Пройти и поставить свечу во время богослужения можно?

– Нежелательно, когда идет служба, передвигаться по храму, прикладываться к иконам. Это может отвлечь кого-то от сосредоточенной молитвы. Но если нужно, душа требует, то, конечно, можно попытаться сделать это тихо и незаметно. Если же в храме многолюдно, то лучше не идти к иконе самому, а передать свечу через людей.

– Прикладываться к иконам нужно по-особому?

– Иконы, по правилам, принято почитать крестным знамением, поклонами и целовать в знак нашей любви и почтения к тем, кто на них изображен – Господу Иисусу Христу, Божией Матери или святым. Прикладываться к иконе нужно следующим образом: совершить два поклона (земной или поясной) с крестным знамением и поцеловать, но только не в лик. Если изображение в рост, то лучше приложиться к ноге, если по пояс – к руке, а если на иконе один лик, то следует приложиться к косам волос. После целования совершается последний третий поклон.

– Простите, но у меня такой вопрос: к иконам прикладываются десятки и сотни людей, причащаются из одного сосуда тоже. Что делать, если человек брезглив?

– А давайте вспомним себя в детстве. Когда мама кормила вас с ложечки, то сама могла попробовать на вкус, а потом отдать вам. Вы же не брезговали, вы – родные люди. Христиане тоже одна большая семья, поэтому о брезгливости нет и речи. Если же она есть, то это повод преодолеть себя. И ни разу за всю историю христианства не было ни одной эпидемии, связанной с целованием святынь.

– Отец Михаил, а как быть, если во время нахождения в храме человек ненароком задел что-то, уронил, произнес про себя матерное слово или чертыхнулся?

– Если уронил что-то из церковного инвентаря, то на исповеди можно покаяться – был небрежен. Но в этом ничего страшного нет, с кем не бывает. Сквернословить и чертыхаться вообще недопустимо, считается большим грехом, даже в мыслях.

Апостол Павел учит, что человек в Судный день даст ответ за всякое праздное, т.е. бесполезное, пустое слово. Естественно следует из этого, что за всякое скверное слово отчет будет гораздо строже. Тяжкий грех – произнесение слов, подразумевающих оскорбление матери. Поскольку есть Святая Матерь Божья, и к ней эти слова тоже относятся.

– Спасибо, благодаря вам мы узнали много нового, но разве можно самостоятельно постичь все церковные правила и традиции, и что нужно делать, чтобы пробелов в этих познаниях становилось все меньше?

– Люди, желающие войти в церковную жизнь, не должны бояться трудностей. Как говорит известная пословица: пусть глаза боятся, а руки делают. Если регулярно в течение года посещать богослужения, изучать многочисленную литературу на эту тему, то можно будет быстро освоиться. Задача всей нашей жизни – учиться быть настоящими христианами.

Беседовала Виктория Федорова

Взгляд-Православие+

2

Духовная поэзия.

- 12.01.10, 12:49

Свою не полностью осознаем мы силу,

Что каждый день творим добро иль зло.

Кого-то злое слово погубило,

А доброе кого-нибудь спасло.

Слова негромкие, поступки мелкие,

Из тех, что сразу нами забываются,

Мы им совсем не придаем значения,

А слабые от этого ломаются.

Что каждый день творим добро иль зло.

Кого-то злое слово погубило,

А доброе кого-нибудь спасло.

Слова негромкие, поступки мелкие,

Из тех, что сразу нами забываются,

Мы им совсем не придаем значения,

А слабые от этого ломаются.

0