Соционический тест

- 01.09.07, 01:29

- Соционика

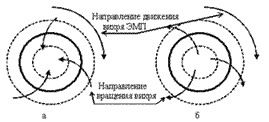

Для начала следует представить себе фотон, который в силу каких-то причин стал в 10-12 тыс. раз больше (длиннее). У такого фотона статическая устойчивость движения нарушится, что приведет к его сворачиванию вполностью замкнутое кольцо. В этом случае плазма становится непрерывным шнуром. Вихрь ЭМП точно также будет бежать вперед (по кольцу) со скоростью света, превратившись в замкнутый тор, вращающийся относительно центра кольца. Шнур плазмы, естественно, при этом будет иметь равномерную толщину по всей окружности. При автономном (самостоятельном) существовании такого вихря его устойчивость может сохраняться единицы секунд, после чего он распадется на отдельные фотоны различной интенсивности. Это и будет торсионный электрон. Точно также выглядит и позитрон, у которого все полностью идентично торсионной модели электрона с той разницей, что вихрь ЭМП имеет противоположное направление закрутки. На рис. 2а и 2б представлены соответственно торсионные модели электрона и позитрона.

Именно на этом уровне торсионных полей (вихрей ЭМП) появляется новое, принципиальное отличие от всех иных, зависящее от направления вращения вихря ЭМП. Если направление вихря фотона не имеет сколько-нибудьзаметного (практического) значения для восприятия этих частиц, то теперь направление вращения вихря ЭМП меняет свойства радикальным образом. Приняв одно направление (вполне условно) как правое и зафиксировав его для электрона, у позитрона мы обнаружим противоположное направление вращения вихря ЭМП – левое. Это создает разные свойства данным частицам. Мы привыкли приписывать электрону отрицательный заряд, а позитрону – положительный. Это справедливо относительно, и мы рассмотрим условия формирования зарядов. Именно направлением вращения вихря ЭМП и объясняется появляющаяся разница в действии этих частиц. В составе атомного ядра электроны непрерывно движутся по своим траекториям, форму которых мы обсудим позже. Однако уже сейчас необходимо отметить, что движение электронов существенно меняет условия возбуждения физического вакуума. Рассматривая фотон, мы установили, что движется только вихрь ЭМП, а плазма остается абсолютно неподвижной. Это обеспечивает высокую устойчивость существования фотона. При рассмотрении электрона этого же сказать нельзя, так как электроны перемещаются относительно нейтронов и протонов ядра. Следовательно, характер возбуждения физического вакуума движущимся замкнутым объемом вихря ЭМП электрона совершенно иной. Вместе с оболочкой вихря ЭМП у электрона сквозь структуру вакуума переносится и плазма. Вследствие этого и создается (возникает) замкнутая силовая линия, характеризующая (определяющая) траекторию движения электрона. Вследствие этих взаимодействий и возникает электрический заряд, основой которого является именно условие возбуждения физического вакуума. У позитронов этого свойства нет, поскольку позитроны всегда остаются относительно неподвижными в структуре атома. Свой заряд позитрон формирует иначе, но тоже при соответствующем возбуждении физическоговакуума. Это мы рассмотрим далее. Как итог следует: ни у электрона, ни у позитрона при их автономном рассмотрении нет, и не может быть какого-либо заряда. Заряд возникает при соответствующем возбуждении физического вакуума в условиях их существования в составе ядра атома. Мне, естественно, сразу же возразят очень многие: электроны ведь отклоняются при воздействии внешнего электрического поля. Это свойство, в частности, используется в электронных лампах. Это так, но причина их отклонения во внешнем электрическом поле вновь связана с условиями возбуждения физического вакуума. Дело в том, что внешнее поле возбуждает вакуум так, что образующиеся силовые линии изменяют движение свободных электронов. При этом физический вакуум уже непредставляет собой однородную и нейтральную среду. Снова, как и при объяснении свойств фотона, скажем, что электрон и позитрон не являются материальными частицами или волновыми процессами. Они таковы, какими их делает вихрь ЭМП. Понятно, что при наличиивихрей разного направления вращения в случае, если эти частицы встретятся между собой, их вихри сразу же погасятся. Плазма при этом освободится. Это и будет процессом аннигиляции. В зависимости от запасенной энергии у электрона меняется толщина и длина шнура. Именно это свойство позволяет сказать, что реальным носителем энергии во всех случаях является именно электрон. К позитрону это, скорее всего, не относится, как мы увидим в дальнейшем, поскольку его автономное существование вообще невозможно, но его сохранность реализуется лишь в некотором симбиозе с нейтроном. Об этом в дальнейшем. Отличие минимального значения запасенной энергии в электроне к максимальной составляет порядка 8-9. Следовательно, вещества со сложными структурами атомных ядер могут запасать большее количество энергии. Время жизни электрона автономно от ядра атома мало, поскольку вихрь ЭМП неустойчив и, сворачиваясь в восьмерку, распадается на отдельные фотоны. Но даже находясь в составе ядра атома и сохраняя продолжительное время существования за счет внешних сил, электрон всегда стремится освободиться от лишней энергии и стремится сохранять возможно минимальные для него размеры. Это означает, что процесс сворачивания электрона в восьмерку с неравными петлями – есть процесс присутствующий всегда. Фотоны, которые при этом излучаются, могут быть темновыми (например, при кипячении чайника), красными или белыми. Все зависит от температуры нагревания. Но отсюда следует и то, что реально новые порции тепла практически всегда поступают лишь в виде фотонов разной интенсивности. Сама плазма без оболочки электромагнитного поля существовать, по-видимому, не может. И то, что наблюдается в короне солнца – есть лишь фотоны высокой интенсивности. Описанная модель формирования теплового излучения нагреваемым телом является торсионной моделью тепловых процессов и является всеобщей для всех видов веществ, независимо от того, что называют фазовым состоянием.

Как бы не показалось этоудивительным, но очень многие свойства окружающего нас мира можно понять, изучив свойства самой элементарной частицы – фотона. Но понять его свойства возможно лишь при условии нового понимания свойств плазмы, основы всего сущего.

При этом понимание это должно быть увязано с идеей торсионных полей. В физической науке под плазмой понимают “четвертое состояние” вещества, представляющее, по мнению физиков, ионизированный газ, в котором положительные и отрицательные заряды равны. Этим объясняют электронейтральность плазмы. В состоянии плазмы, утверждают ученые, находится подавляющая часть вещества Вселенной: звезды, галактические туманности, межзвездная среда. Солнечный ветер также, по мнению физиков, представляет собой плазму. Считается, что плазма может быть высокотемпературной (от 100 тыс. до 10 млн. градусов) и низкотемпературной (ниже 100 тыс. градусов).

Не знаю как у читателя, у меня же сразу возникают вопросы. Как были определены указанные пределы температур? Что является “носителем” таких высоких температур? Я всегда “запинаюсь” в подобных ситуациях, поскольку возникают серьезные сомнения в корректности модели.

Измерить инструментальными методами температуру в диапазоне от 3000 до 5000 градусов весьма сложно. Эти измерения будут отличаться весьма большой приблизительностью, поскольку единственными критериями в этой части шкалы могут быть лишь температуры испарения различных материалов. Наивысшей температурой испарения обладает вольфрам (5930ОС). Однако эта точка будет приближенной, поскольку является крайней в шкале температур, замеряемых инструментально. Температуры порядка (6000 – 20000)ОС измеряются уже косвенно. Поэтому точность их будет весьма приблизительной. Все, что находится за верхним пределом – есть лишь прогностическая оценка, основанная на предположениях.

Однако у тепла всегда и во всех случаях имеется вполне конкретный носитель. Можно сказать также, что суммарное количество этого носителя отражает реальную температуру тела, вещества и так далее. Поэтому выше температуры этого носителя значений температуры тела или вещества не может быть. Это означает, что просто так тепло не может накапливаться.

Свойства плазмы физики описывали сообразно тем методам, которые использовались для ее получения. Отсюда и появилось понимание плазмы как ионизированного газа. На самом же деле “чистая” плазма является и “чистой” энергией. Именно температура этой “чистой” энергии будет 20000ОС, что и наблюдается, например, в короне Солнца. Если же исходное вещество не полностью преобразовалось в плазму (доведено до состояния плазмы частично), то температура этой смеси будет лежать в диапазоне от 6000 до 20000 градусов в зависимости от степени чистоты. Плазма электрически нейтральна лишь в той мере, в какой она свободна от разрушенных частиц вещества. По этой причине следует назвать, в качестве главного, другое свойство – способность управления положением плазмы вращающимся электромагнитным полем (вихрем ЭМП). Именно это и пытаютсявоспроизвести в токамаках для создания управляемой термоядерной реакции, что, безусловно, обречено на неудачу. Другим фундаментальным свойством плазмы является ее способность при определенных условиях возникать или “рождаться” из физического вакуума, а при других – растворяться в нем обратно. Только этими свойствами должны были бы оперировать сторонники теории Большого Взрыва. Но им не хватало для полного понимания информационно-энергетической модели вещества. Правда, тогда они пришли бы к противоположным выводам.

Вот, собственно, все, что следует понимать под плазмой. А температуры, указанные в источниках для “высокотемпературной” и “низкотемпературной” плазмы, не более, чем необоснованные ничем предположения. И температура термоядерного процесса не будет выше 20000С. Предположение, что в недрах Солнца идет термоядерный процесс, и температура там достигает 10 млн. градусов нельзя считать верным.

Более того, в недрах Солнца идет вообще другой процесс. В сердцевине светила под действием сил гравитации идет процесс синтеза водорода и гелия из структур физического вакуума. Процесс идет с постепенным разогревом масс водорода и гелия от центра Солнца к его поверхности поскольку удаляться выделяющемуся теплу просто некуда. Вновь нарождающееся вещество вытесняет ранее родившееся к периферии (поверхности) Солнца. Этот процесс сопровождается вихревыми процессами, делает подъем вещества неоднородным. В итоге возникают местные зоны перегрева или, напротив, более холодные зоны. Это приводит к появлению вспышек на Солнце, к взрывам протуберанцев и так далее. На поверхности светила атомы водорода и гелия освобождаются от электромагнитных оболочек. В итоге образуется высокотемпературная плазма (20000грС).

СПИНОР ИНТЕРНЕШНЛ(с)

Согласно указу, Кабмин должен подготовить прогноз при участии

Национальной академии наук и сделать оценку влияния изменений климата

на национальную экономику и системы обеспечения жизнедеятельности

населения Украины.

Вам не кажеться что неделя на этой неделе очень короткая?

вот что пишут на этом сайте о НЛП жми сюда

Эту заметку я несколько раз редактировал и решил остановиться на этом варианте.

[ Читать дальше ]

Наиболее распространенный подход определять науку, как поиск минимального количества допущений, которые позволят нам объяснить с помощью логических рассуждений наибольшее количество явлений природы. Такие допущения, как например Закон Гравитации, никогда не могут быть доказаны. Даже если они объясняют бесконечное количество явлений, это не делает их истиной. Это попросту делает их применимыми. Они все еще могут быть опровергнуты. Одно явление, которое не может быть объяснено с помощью такого допущения делает допущение ложным, но не отнимает его применимость. Оно просто изменяет границы применимости данного допущения и обнаруживает возможность найти другое допущение, которое может оказаться более применимым. Наука не рассматривает истину ради истины, она рассматривает применимость. Именно по этой причине в науке все открыто для проверки констант и других возражений.