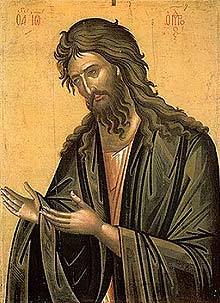

Преподобный Серафим Саровский. XX в.

Память: 2/ 15 января; 14 июля/1 августа

Преподобный и богоносный отец наш Серафим Саровский родился в ночь с 19 на 20 июля (ст. ст.) 1759 году в городе Курске в богатой и благочестивой купеческой семье Мошниных. Он от рождения был избранником Божиим.

На оборотной дарственная надпись: «Сия Св. Икона написана на доске отъ сеней кельи пр. Серафима. А. И. Успенскому от В.П. Гурьянова 1904 июля 19». Гурьянов был первым иконописцем, кому после канонизации Серафима Саровского Николай II поручил исполнить образ святого. Его иконы в 1903 году украсили раку с мощами.

Житие:

Преподобный Серафимъ Саровскій

Обретение мощей преподобного Серафима Саровского, чудотворца

Хронология канонизации преподобного Серафима Саровского

Во Святом Крещении был наречен Прохором в честь апостола от семидесяти и одного из первых семи диаконов Христовой Церкви. Родители его, занимавшиеся строительством каменных зданий и храмов, были людьми богоугодной жизни, отмеченной добродетелью и трудолюбием. Незадолго до своей кончины (+ 1762) Исидор Мошнин приступил к возведению величественного храма в честь Казанской иконы Божией Матери и Преподобного Сергия Радонежского (с 1833 года — курский Сергиево-Казанский кафедральный собор). Его строительство было завершено матерью Прохора. Примером своей жизни она воспитывала сына в христианском благочестии и всегдашней радости о Боге.

Покров Божий над Прохором проявился с его ранних лет: Господь сохранил младенца невредимым, когда он, оступившись, упал со строящейся колокольни. Отроком Прохор был чудесно избавлен от тяжкого недуга по молитве перед чудотворной иконой Пресвятой Богородицы «Знамение»: во время болезни он был удостоен видения Божией Матери, Которая обещала вскоре вновь посетить его и исцелить. С тех пор молитвенное прославление Царицы Небесной стало для преподобного постоянным. После болезни Прохор с усердием продолжил учение. Он быстро постигал церковную грамоту, ежедневно читал Священное Писание, духовно-назидательные книги, обнаруживая при этом светлый ум и ясную память, украшая себя кротостью и смирением. Со временем Прохора начали обучать торговому делу, которым занимался его брат Алексей. Работа эта не привлекала отрока, и он выполнял поручения, исключительно повинуясь старшим. Более всего Прохор возлюбил постоянное пребывание в храме, сердечную молитву и непрестанное размышление о Боге, предпочитая суете мира уединение и безмолвие. Возрастало его стремление к иноческой жизни. Благочестивая мать не противилась этому и благословила сына медным Распятием, которое он всегда открыто носил на груди до самой кончины.

Прежде чем принять постриг, Прохор вместе с пятью сверстниками, из которых четверо по его примеру посвятили жизнь служению Богу, отправился в Киев на поклонение святым угодникам Печерским и за наставлениями к старцам. Подвизавшийся близ Лавры прозорливый старец-затворник Досифей*, которого посетил Прохор, одобрил намерение юноши принять иночество и указал на Саровскую пустынь, как на место его спасения и подвигов: «Гряди, чадо Божие, и пробуди тамо. Место сие будет тебе во спасение. С помощью Божией там окончишь ты и свое земное странствование. Святой Дух, Сокровище всех благих, управит жизнь твою во святыне».

(* С именем «Досифей» подвизалась в затворе в Китаевской обители девица (старица) высокой духовной жизни (в миру Дарья Тяпкина; + 1776).)

Проповеди: Преподобный Серафим Саровский.Святитель Иоанн (Максимович)

20 ноября 1778 года, накануне праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, Прохор прибыл в Саровскую обитель, где с любовью был принят как послушник ее настоятелем, кротким и смиренномудрым иеромонахом Пахомием, и отдан в научение старцу иеромонаху Иосифу, казначею. Подражая старцам, Прохор раньше других приходил в храм, неподвижно, с закрытыми глазами выстаивал богослужение до конца и уходил последним, жалея, что человек не может беспрерывно, подобно Ангелам, служить Богу.

Находясь на келейном послушании, Прохор со смирением выполнял и другие монастырские работы: в хлебне (хлебопекарне), просфорне и в столярне, был будильщиком и пономарем. Никогда он не бывал праздным, но постоянной работой старался оградить себя от скуки, считая ее одним из опаснейших (ибо рождается от малодушия, беспечности и празднословия) искушений для новоначальных иноков, которое врачуется молитвой, воздержанием от празднословия, посильным рукоделием, чтением слова Божия и терпением.

Поэзия: Преподобный Серафим Саровский. Протоиерей Владимир Бороздинов

По примеру некоторых монахов пустыни Прохор, испросив благословения у своего наставника, в свободные часы уходит в лес для уединения, Иисусовой молитвы и духовных размышлений. Его подвижничество обратило на себя внимание братии и снискало отеческую любовь старцев. Так, во время тяжелой болезни Прохора они неотлучно находились при нем, заботясь о его выздоровлении. Почти три года безропотно выносил он сильные страдания, отклонив врачебную помощь и предав себя всецело «истинному Врачу душ и телес — Господу нашему Иисусу Христу и Пречистой Его Матери». Когда состояние Прохора значительно ухудшилось, о его здравии были отслужены всенощное бдение и Божественная литургия. Причастившись Святых Христовых Тайн, он вскоре сподобился чудесного видения Пресвятой Богородицы. Возложив на голову больного руку, Она даровала ему выздоровление, сказав сопровождавшим Ее апостолам Петру и Иоанну Богослову: «Сей — от рода Нашего».

Видео:

Серафим Саровский

Серафим Саровский. Житие

Преподобный Серафим Саровский

На месте явления Пречистой Девы Марии по Промыслу Божию был сооружен больничный храм. Сбор пожертвований на его строительство как новое послушание взял на себя Прохор. Он же изготовил престол из кипарисового дерева для одного из приделов — преподобных Зосимы и Савватия Соловецких, чудотворцев, в котором в память о великой милости Божией к нему положил за правило причащаться Святых Христовых Тайн до конца своих дней.

Икона «Св. Серафим Саровский». Россия, начало ХХв. По подписи — В.П. Гурьянов.

18 августа 1786 года иеромонахом Пахомием, настоятелем обители, Прохор был пострижен в монашество с именем Серафим*, столь хорошо выражавшим его горячую любовь ко Господу, а спустя год посвящен во иеродиакона епископом Владимирским и Муромским Виктором (Онисимовым; + 1817). В продолжение шести лет он ежедневно совершал богослужения, проводя в храме все время, свободное от монастырских послушаний. Господь укреплял его Небесными видениями: неоднократно созерцал преподобный святых Ангелов, сослужащих братии и поющих в храме, а за Божественной литургией в Великий Четверток удостоился лицезреть Господа Иисуса Христа в окружении Небесных Бесплотных Сил. Видение это усилило ревность подвижника к отшельничеству: днем он трудился в обители, а вечером удалялся в лес, где в пустынной келье ночью предавался молитве и богомыслию.

(* «Серафим» — с древнееврейского «пламенный». Серафимы — высшие и ближайшие к Богу чины Ангельские, имеющие пламенную к Нему любовь.)

Проза:Рассказ советского паломника: милицейские облавы на пути в Дивеево

2 сентября 1793 года по ходатайству старцев преподобный Серафим был рукоположен во иеромонаха епископом Тамбовским и Пензенским Феофилом (Раевым, + 1811).

«Благодать, даруемая нам Приобщением, — говорил он священнику Дивеевской общины отцу Василию Садовскому, — так велика, что как бы ни недостоин и как бы ни грешен был человек, лишь бы в смиренном токмо сознании всегреховности своей приступал ко Господу, искупляющему всех нас, хотя бы от головы до ног покрытых язвами грехов, — и будет очищаться благодатию Христовою, все более и более светлеть, совсем просветлеет и спасется...» Тот, кто благоговейно приобщается Святых Христовых Тайн (а приступать к Причащению, по словам преподобного Серафима, «чем чаще, тем лучше»), тот «будет спасен, благополучен и на самой земле долговечен». Наставляя других, старец сам следовал этому правилу неизменно всю жизнь.

1794 год отмечен скорбным для обители событием: скончался настоятель пустыни иеромонах Пахомий, так много сделавший для ее устроения. По желанию почившего настоятеля преподобный Серафим принимает на себя попечение о Дивеевской женской общине* и не оставляет ее сестер без духовного окормления и материального обеспечения.

(* Основана в 1780 году помещицей Агафьей Семеновной Мельгуновой (в монашестве — Александрой; + 1789) для совместного проживания благочестивых вдов. В 1842 году соединена с Мельничной девичьей общиной, устроенной преподобным Серафимом в 1827 году по наставлению Пресвятой Богородицы. Обе общины и составили Серафимо-Дивеевскую общину, которая в 1861 году была преобразована в женский монастырь — самый многочисленный к тому времени в России (к началу XX века в нем насчитывалось около 1000 сестер). Первой настоятельницей была игуменья Мария. В 1991 году монастырь возвращен Русской Православной Церкви.)

20 ноября 1794 года, в годовщину своего прибытия в Саровскую обитель, преподобный испрашивает у настоятеля иеромонаха Исайи благословение на новый подвиг — пустынножительство и поселяется в глухом лесу в нескольких километрах от монастыря. По благочестивому обычаю он дает разным местам вокруг своей деревянной избушки названия в память о событиях земной жизни Спасителя: Вифлеемская пещера, град Иерусалим, река Иордан, поток Кедрон, Голгофа...

В «дальней пустыньке», как любил называть свое уединенное жилище святой старец, он ежедневно совершает молитвенное правило по строгому уставу древних пустынножительных обителей, а также по чинопоследованию, им самим составленному и известному как «келейное правило отца Серафима», нередко полагая при этом до тысячи поклонов.

С неизменным усердием он читает святоотеческие и богослужебные книги, Священное Писание и особенно Евангелие, с которым никогда не расставался, прочитывая в течение недели весь Новый Завет (в понедельник — Евангелие от Матфея, во вторник — Евангелие от Марка, в среду — Евангелие от Луки, в четверг — Евангелие от Иоанна, в пятницу — Деяния святых апостолов, в субботу — Соборные послания апостолов и Послания апостола Павла, в воскресенье — Апокалипсис) и называя его «снабдением души» (т. е. сохранением, спасением от всего пагубного), по руководству которого должно устроять и жизнь свою.

В часы труда старец рубит дрова в лесу, заготавливает на болоте мох, работает на пчельнике и возделывает огород, устроенный близ келий, наизусть воспевая церковные песнопения.

Одеждой преподобному служил один и тот же белый полотняный балахон; также носил он старую камилавку и лапти, а в ненастную погоду — подрясник из черного толстого сукна да кожаные полумантию и чулки-бахилы. Вериги и власяницу для умерщвления плоти он никогда не надевал, говоря: «Кто нас оскорбит словом или делом, и если мы переносим обиды по-евангельски, вот и вериги наши, вот и власяница».

Pages: 1 2