Святитель Игнатий (Брянчанинов)

Православие есть истинное Богопознание и Богопочитание;

Православие есть поклонение Богу Духом и Истиною; Православие есть

прославление Бога истинным познанием Его и поклонением Ему; Православие

есть прославление Богом человека, истинного служителя Божия, дарованием

ему благодати Всесвятаго Духа. Дух есть слава христиан (Ин. 7, 39). Где

нет Духа, там нет Православия.

Нет Православия в учениях и умствованиях человеческих: в них

господствует лжеименный разум — плод падения. Православие — учение

Святого Духа, данное Богом человекам во спасение. Где нет Православия,

там нет спасения. «Иже хощет спастися, прежде всех подобает ему держати

кафолическую веру, ея же аще кто целы и непорочны не соблюдет, кроме

всякого недоумения, во веки погибнет» (Символ святого Афанасия Великого,

патриарха Александрийского).

Драгоценное сокровище — учение Святого Духа! Оно преподано в

Священном Писании и в Священном Предании Православной Церкви.

Драгоценное сокровище — учение Святаго Духа! В нем — залог нашего

спасения. Драгоценна, ничем не заменима, ни с чем не сравнима для

каждого из нас наша блаженная участь в вечности; столь же драгоценен,

столько же превыше всякой цены и залог нашего блаженства — учение

Святого Духа.

хочу сюди!

Замітки з міткою «поучения»

0

Мы все — верующие люди — желаем спастись. И, безусловно, что-то для этого делаем: ходим в храм, исповедуемся и причащаемся, постимся, исполняем молитвенное правило, читаем святых отцов. Но при этом сплошь и рядом забываем… об одном человеке, с которым наше спасение связано совершенно неразрывно,— о своем ближнем.

Все тот же эгоизм

Каждый раз, когда наступает Неделя о Страшном суде, я вслушиваюсь в Евангелие за Божественной литургией, и меня словно впервые поражает мысль: желая представить образ этого суда Своим ученикам, Господь указал, по сути, только на одну причину оправдания или осуждения: на отношение к ближнему (см.: Мф. 25, 31–46). Это не значит, разумеется, что других причин как первого, так и второго быть не может. Это свидетельствует лишь о том, что данная — важнее всех прочих.

Почему же на практике так нередко бывает, что ближний оказывается чем-то заслонен от нас — нашими личными «подвигами», нашими обстоятельствами, а на самом деле — нами самими? Объяснение, лежащее где-то совсем на поверхности, очень простое и, без сомнения, верное: виной тому наш самый заурядный, каждому хорошо знакомый эгоизм, как в малом проявляющийся, так и в большом. Говорила некогда об этом замечательная подвижница XIX столетия игумения Арсения (Себрякова): «Мы только тогда можем сказать, что любим человека, когда бываем готовы уступить ему то место, на котором стоим сами. Что это за место? — Весь видимый мир».

Но есть и другое объяснение (с эгоизмом также, впрочем, напрямую связанное, но имеющее свои нюансы), на котором хотелось бы остановиться прежде всего,— менее очевидное, но, пожалуй, даже более важное. Мы очень часто… играем. В том числе и в духовную жизнь. Следуем определенным правилам, установленной внешней форме, но гораздо меньше заботимся о подлинном содержании, о чем, быть может, мало кто подозревает, кроме нас самих. Да и сами-то мы порой об этом даже не задумываемся. Это утверждение может показаться неоправданным преувеличением, о нем захочется сказать: «жестоко слово сие» (см.: Ин. 6, 60), но поясню свою мысль.

Игрушечная добродетель

Духовная жизнь — до той поры, пока человек не обретет свободу от страстей, не достигнет святости — являет собой поприще непрестанной внутренней брани, христианин постоянно находится перед необходимостью даже до крови подвизаться против греха (см.: Евр. 12, 4). А это значит — отказываться от того, что стало по-настоящему желанным, поступаться тем, чем он дорожит, раз за разом попирать свою гордость, словом — ножом заповедей Христовых неустанно отсекать сросшиеся с душой, сроднившиеся с ней страсти. До какой степени должен быть христианин в этом упорен и насколько «жесток» обязан быть со своим ветхим человеком? — Можно еще раз повторить: «до крови».

И вот, испытывая свою совесть, решимся ли мы сказать, что это самое «до крови» имеет место в нашей жизни каждый ее день, в каждой ситуации, когда перед нами стоит выбор — свою или Божию волю избрать, своей страсти или заповеди Христовой последовать? Нет. Вряд ли. Но как же мы тогда живем? Разве наша совесть не должна, не умолкая, обличать нас, стыдить, упрекать, лишать покоя? Она и делает это, только человек в своем падшем, поврежденном состоянии, не просто греховен, но и лукав, в первую очередь — с самим собой. И беда в том, что сознаем мы это далеко не всегда, а лишь в какие-то мгновения «просветления», когда наконец услышим голос своего Ангела-хранителя, когда его увещания заглушат немолчную песнь нашего самооправдания.

Вот и бывает подчас, что и службу мы воскресную, а тем более праздничную, не пропускаем, и молитвенное правило неукоснительно совершаем, и душеполезного чтения не оставляем… Но нет в этом настоящего труда, подлинной духовной работы, поскольку с жизнью не сопряжено реальной, не питает ее и, в свою очередь, от нее не питается. И «добродетель» наша выходит на поверку «игрушечной», так что похожи мы, по слову одного святого отца, на древо, украшенное листьями, но не имеющее плодов.

А ближний… Он реален! Его реально надо любить: прощать, уступать, чем-то жертвовать ради него, терпеть, нести его тяготы и не обременять своими. И мы о нем «забываем». Ближние упорно будят нас, но мы так же упорно не хотим просыпаться. Они часто кажутся какой-то досадной помехой: и от молитвы отвлекают, и почитать не дают как следует, и на службе в покое не оставляют — пробираются куда-то, суетятся, толкаются…

«Помилуй учеников моих!»

А между тем, как сказал некогда преподобный Антоний Великий: «от ближнего жизнь моя или смерть». То есть от того, как я к нему, ближнему, относился — от этого и зависит мое спасение или гибель, оправдание или осуждение. Кажется кому-то это слово слишком сильным, но ведь не говорит преподобный тут ничего нового в сравнении с учением Спасителя о Страшном суде, просто свидететельствует о своем личном духовном опыте, о том, что открылось в подвиге и молитвенном Богу предстоянии его просвещенному благодатью сердцу.

Есть замечательный пример такого опыта в одном из Патериков. Некогда игумен со своей братией отправился в другую обитель на тамошний праздник. Отстал ли он по какой-то причине, или же по существовавшей тогда традиции специально удалился от них, чтобы ни они его, ни он их не отвлекали от молитвы и богомыслия суетными разговорами, но только ушли они вперед, а он шел достаточно далеко позади.

И когда он уже довольно был утомлен путешествием через знойную, раскаленную солнцем пустыню, то встретился ему несчастный больной человек, лежавший на дышащем жаром песке и жалобно просивший о помощи — ему нужно было добраться до ближайшего селения. Игумен склонился над ним, с участием расспросил о случившейся беде. И не смог скрыть недоумения:

— А разве не проходили здесь монахи передо мной?

— Проходили,— ответил несчастный.

— Разве они не заметили тебя, не услышали твоих просьб?

— И заметили, и просьбы услышали. Но только сказали они, что торопятся в обитель на праздник и не могут мне ничем помочь…

Восскорбел от такого жестокосердия своих монахов игумен, взвалил на спину болящего и понес его — по той же выжженной пустыне, под тем же палящим солнцем. И хотя уже немолод он был и утомлен дорогой, но вот чудо — с каждым шагом ему становилось все легче нести страждущего, пока ноша его вдруг не сделалась уже совершенно невесомой.

Тогда он невольно обратился назад и увидел Христа, смотрящего ему вослед. И — вот любовь этого дивного старца — не о себе помыслил он в этот момент. А упал перед Спасителем на колени и взмолился:

— Господи, помилуй учеников моих!

И услышал в ответ:

— Чтобы помиловал Я их, пусть они не только живут с тобой, но и поступают так, как поступаешь ты.

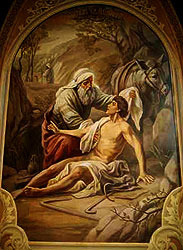

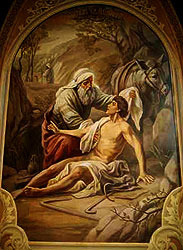

Есть тут ответ на все вопросы: что выбирать — свою «духовную пользу» или помощь тому, кто в ней нуждается. Да, впрочем, и опять не таит в себе эта история ничего принципиально нового — та же притча о милосердном самарянине, только не притча уже, а реальный пример.

Ведь все и так ясно…

Вообще кажется — зачем говорить обо всем этом? Ведь и, правда, так ясно сказано в Евангелии: Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки (Мф. 22, 37–40). Если ясно, что нет ничего важнее любви к Богу и к ближнему — тогда зачем напоминать об этой важности? Наверное, и незачем было бы, если бы жизнь не доказывала, что нужда все же есть.

Апостол Иоанн Богослов говорит, что любовь к ближнему есть показатель нашей любви к Богу: не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит? (1 Ин. 4, 20). Редко ли бывает, что человек уверенно утверждает: «Я люблю Бога», но при этом не делает ничего, что доказывало бы это? Господь обличит сию неправду, но каким образом? — Уколами и укорами совести. А их человек, совести не внимающий, как мы уже знаем, перестает со временем замечать. Но с ближним иначе — он обличит так, что не заметить будет трудно! Если мы не проявим к нему любви или проявим нелюбовь, то он точно скажет нам об этом настолько внятно и настойчиво, что не услышать уже не получится. Как быть тут нашей изворотливости, нашему лукавому самооправданию? — Возвращаясь к вышесказанному: «забыть» все, что мы когда-то знали о важности любви к своему собрату или своей сестре, представить их как помеху на своем пути, обвинить, что это они — любви не имеют, или просто «не заметить» их, отодвинуть в сторону.

Не говорили бы мы, скорее всего, о столь самоочевидных вещах, если бы не сталкивались день за днем с тем, что такое забвение о любви — наша общая сегодня болезнь, то, чем мы все, практически поголовно, поражены. Вот и приходится напоминать — и прежде всего себе,— что ближнего на дороге в Царствие Небесное обойти никак не удастся, обойдя его, мы соступим с этой дороги и окажемся на другой, совсем в иную область и к иному завершению приводящей.

А то, что напоминание это приходится на Великий пост — что ж тут странного: постом все, как правило, и обостряется. И раздражение от легкого чувства голода скорее нас побеждает, и враг больше обычного усердствует… И с ближними сталкиваемся в результате всего этого как бильярдные шары, да разлетаемся с треском в разные стороны.

А лучше было бы не разлетаться, но держаться друг за друга крепко-крепко, за каждого, как за величайшую драгоценность: вдруг нас, ничего доброго на самом деле не сотворивших, именно за любовь к этому человеку помилует на Своем суде Господь? Вдруг именно для этого человека совершенное благодеяние вменит как Ему Самому оказанное? Может ведь такое быть. По крайней мере Христос нам это обещает, а сомневаться в истинности слов Божиих никаких оснований у нас нет.

Игумен Нектарий (Морозов)

Газета «Православная вера» № 4 (408) 2010 г.

Все тот же эгоизм

Каждый раз, когда наступает Неделя о Страшном суде, я вслушиваюсь в Евангелие за Божественной литургией, и меня словно впервые поражает мысль: желая представить образ этого суда Своим ученикам, Господь указал, по сути, только на одну причину оправдания или осуждения: на отношение к ближнему (см.: Мф. 25, 31–46). Это не значит, разумеется, что других причин как первого, так и второго быть не может. Это свидетельствует лишь о том, что данная — важнее всех прочих.

Почему же на практике так нередко бывает, что ближний оказывается чем-то заслонен от нас — нашими личными «подвигами», нашими обстоятельствами, а на самом деле — нами самими? Объяснение, лежащее где-то совсем на поверхности, очень простое и, без сомнения, верное: виной тому наш самый заурядный, каждому хорошо знакомый эгоизм, как в малом проявляющийся, так и в большом. Говорила некогда об этом замечательная подвижница XIX столетия игумения Арсения (Себрякова): «Мы только тогда можем сказать, что любим человека, когда бываем готовы уступить ему то место, на котором стоим сами. Что это за место? — Весь видимый мир».

Но есть и другое объяснение (с эгоизмом также, впрочем, напрямую связанное, но имеющее свои нюансы), на котором хотелось бы остановиться прежде всего,— менее очевидное, но, пожалуй, даже более важное. Мы очень часто… играем. В том числе и в духовную жизнь. Следуем определенным правилам, установленной внешней форме, но гораздо меньше заботимся о подлинном содержании, о чем, быть может, мало кто подозревает, кроме нас самих. Да и сами-то мы порой об этом даже не задумываемся. Это утверждение может показаться неоправданным преувеличением, о нем захочется сказать: «жестоко слово сие» (см.: Ин. 6, 60), но поясню свою мысль.

Игрушечная добродетель

Духовная жизнь — до той поры, пока человек не обретет свободу от страстей, не достигнет святости — являет собой поприще непрестанной внутренней брани, христианин постоянно находится перед необходимостью даже до крови подвизаться против греха (см.: Евр. 12, 4). А это значит — отказываться от того, что стало по-настоящему желанным, поступаться тем, чем он дорожит, раз за разом попирать свою гордость, словом — ножом заповедей Христовых неустанно отсекать сросшиеся с душой, сроднившиеся с ней страсти. До какой степени должен быть христианин в этом упорен и насколько «жесток» обязан быть со своим ветхим человеком? — Можно еще раз повторить: «до крови».

И вот, испытывая свою совесть, решимся ли мы сказать, что это самое «до крови» имеет место в нашей жизни каждый ее день, в каждой ситуации, когда перед нами стоит выбор — свою или Божию волю избрать, своей страсти или заповеди Христовой последовать? Нет. Вряд ли. Но как же мы тогда живем? Разве наша совесть не должна, не умолкая, обличать нас, стыдить, упрекать, лишать покоя? Она и делает это, только человек в своем падшем, поврежденном состоянии, не просто греховен, но и лукав, в первую очередь — с самим собой. И беда в том, что сознаем мы это далеко не всегда, а лишь в какие-то мгновения «просветления», когда наконец услышим голос своего Ангела-хранителя, когда его увещания заглушат немолчную песнь нашего самооправдания.

Вот и бывает подчас, что и службу мы воскресную, а тем более праздничную, не пропускаем, и молитвенное правило неукоснительно совершаем, и душеполезного чтения не оставляем… Но нет в этом настоящего труда, подлинной духовной работы, поскольку с жизнью не сопряжено реальной, не питает ее и, в свою очередь, от нее не питается. И «добродетель» наша выходит на поверку «игрушечной», так что похожи мы, по слову одного святого отца, на древо, украшенное листьями, но не имеющее плодов.

А ближний… Он реален! Его реально надо любить: прощать, уступать, чем-то жертвовать ради него, терпеть, нести его тяготы и не обременять своими. И мы о нем «забываем». Ближние упорно будят нас, но мы так же упорно не хотим просыпаться. Они часто кажутся какой-то досадной помехой: и от молитвы отвлекают, и почитать не дают как следует, и на службе в покое не оставляют — пробираются куда-то, суетятся, толкаются…

«Помилуй учеников моих!»

А между тем, как сказал некогда преподобный Антоний Великий: «от ближнего жизнь моя или смерть». То есть от того, как я к нему, ближнему, относился — от этого и зависит мое спасение или гибель, оправдание или осуждение. Кажется кому-то это слово слишком сильным, но ведь не говорит преподобный тут ничего нового в сравнении с учением Спасителя о Страшном суде, просто свидететельствует о своем личном духовном опыте, о том, что открылось в подвиге и молитвенном Богу предстоянии его просвещенному благодатью сердцу.

Есть замечательный пример такого опыта в одном из Патериков. Некогда игумен со своей братией отправился в другую обитель на тамошний праздник. Отстал ли он по какой-то причине, или же по существовавшей тогда традиции специально удалился от них, чтобы ни они его, ни он их не отвлекали от молитвы и богомыслия суетными разговорами, но только ушли они вперед, а он шел достаточно далеко позади.

И когда он уже довольно был утомлен путешествием через знойную, раскаленную солнцем пустыню, то встретился ему несчастный больной человек, лежавший на дышащем жаром песке и жалобно просивший о помощи — ему нужно было добраться до ближайшего селения. Игумен склонился над ним, с участием расспросил о случившейся беде. И не смог скрыть недоумения:

— А разве не проходили здесь монахи передо мной?

— Проходили,— ответил несчастный.

— Разве они не заметили тебя, не услышали твоих просьб?

— И заметили, и просьбы услышали. Но только сказали они, что торопятся в обитель на праздник и не могут мне ничем помочь…

Восскорбел от такого жестокосердия своих монахов игумен, взвалил на спину болящего и понес его — по той же выжженной пустыне, под тем же палящим солнцем. И хотя уже немолод он был и утомлен дорогой, но вот чудо — с каждым шагом ему становилось все легче нести страждущего, пока ноша его вдруг не сделалась уже совершенно невесомой.

Тогда он невольно обратился назад и увидел Христа, смотрящего ему вослед. И — вот любовь этого дивного старца — не о себе помыслил он в этот момент. А упал перед Спасителем на колени и взмолился:

— Господи, помилуй учеников моих!

И услышал в ответ:

— Чтобы помиловал Я их, пусть они не только живут с тобой, но и поступают так, как поступаешь ты.

Есть тут ответ на все вопросы: что выбирать — свою «духовную пользу» или помощь тому, кто в ней нуждается. Да, впрочем, и опять не таит в себе эта история ничего принципиально нового — та же притча о милосердном самарянине, только не притча уже, а реальный пример.

Ведь все и так ясно…

Вообще кажется — зачем говорить обо всем этом? Ведь и, правда, так ясно сказано в Евангелии: Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки (Мф. 22, 37–40). Если ясно, что нет ничего важнее любви к Богу и к ближнему — тогда зачем напоминать об этой важности? Наверное, и незачем было бы, если бы жизнь не доказывала, что нужда все же есть.

Апостол Иоанн Богослов говорит, что любовь к ближнему есть показатель нашей любви к Богу: не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит? (1 Ин. 4, 20). Редко ли бывает, что человек уверенно утверждает: «Я люблю Бога», но при этом не делает ничего, что доказывало бы это? Господь обличит сию неправду, но каким образом? — Уколами и укорами совести. А их человек, совести не внимающий, как мы уже знаем, перестает со временем замечать. Но с ближним иначе — он обличит так, что не заметить будет трудно! Если мы не проявим к нему любви или проявим нелюбовь, то он точно скажет нам об этом настолько внятно и настойчиво, что не услышать уже не получится. Как быть тут нашей изворотливости, нашему лукавому самооправданию? — Возвращаясь к вышесказанному: «забыть» все, что мы когда-то знали о важности любви к своему собрату или своей сестре, представить их как помеху на своем пути, обвинить, что это они — любви не имеют, или просто «не заметить» их, отодвинуть в сторону.

Не говорили бы мы, скорее всего, о столь самоочевидных вещах, если бы не сталкивались день за днем с тем, что такое забвение о любви — наша общая сегодня болезнь, то, чем мы все, практически поголовно, поражены. Вот и приходится напоминать — и прежде всего себе,— что ближнего на дороге в Царствие Небесное обойти никак не удастся, обойдя его, мы соступим с этой дороги и окажемся на другой, совсем в иную область и к иному завершению приводящей.

А то, что напоминание это приходится на Великий пост — что ж тут странного: постом все, как правило, и обостряется. И раздражение от легкого чувства голода скорее нас побеждает, и враг больше обычного усердствует… И с ближними сталкиваемся в результате всего этого как бильярдные шары, да разлетаемся с треском в разные стороны.

А лучше было бы не разлетаться, но держаться друг за друга крепко-крепко, за каждого, как за величайшую драгоценность: вдруг нас, ничего доброго на самом деле не сотворивших, именно за любовь к этому человеку помилует на Своем суде Господь? Вдруг именно для этого человека совершенное благодеяние вменит как Ему Самому оказанное? Может ведь такое быть. По крайней мере Христос нам это обещает, а сомневаться в истинности слов Божиих никаких оснований у нас нет.

Игумен Нектарий (Морозов)

Газета «Православная вера» № 4 (408) 2010 г.

2

Простой совет.

- 07.10.10, 14:47

- Торжество православия

ПРОСТОЙ СОВЕТ

Приходит к преподобному Амвросию послушник и жалуется на искушение.

А ты, - скажет старец, - потерпи.

- Да не терпится, батюшка, - ответит огорченный.

- Ну, понеси.

- Да и не несется.

- Ну, так, - заключил старец, - не терпи, и не неси, а кати.

1

Совет современникам

- 02.10.10, 19:13

- Торжество православия

Письмо иеромонаха Серафима (Роуза)

Дорогой брат во Христе,

рад вас приветствовать о Господе, и спасибо вам за ваше письмо. Я понимаю, насколько это серьезные вопросы, и постараюсь ответить вам с той же серьезностью.

В первую очередь я должен сказать вам вот что: судя по всему, в наши дни нет настоящих богоносных старцев -- таких, например, как были некогда Оптинские старцы, руководившие людьми по благодати Святого Духа, а не по собственному разумению или толкованию св. отцов. Этот путь духовнаго руководства не дан нашему времени -- и, сказать по правде, с нашими грехами, слабостями и душевной порчей мы его не заслуживаем [*].

Нашему времени дан другой, более скромный путь, о котором пишет еп. Игнатий Брянчанинов в своей замечательной книге "Приношение современному монашеству": духовный совет. Это значит -- жить по Божьим заповедям, усвоенным из Писания и св. отцов, опираясь на совет и помощь тех, кто старше и опытнее. В отличие от безоговорочнаго послушания старцу, совет мы принимаем с разсуждением и сами испытываем его на практике.

Затрудняюсь сказать, кто именно мог бы помочь вам духовным советом по-английски. Но если это вам и в самом деле необходимо, Господь непременно даст вам это в Свое время, так что не следует слишком настойчиво искать себе "советника".

И раз уж вы написали мне, я рискну предложить вам несколько слов общаго характера, исходя из вашего письма, из опыта нашего небольшого монашескаго братства и из нашего понимания св. отцов.

1. Прежде всего, научитесь смиряться с тем состоянием, в котором вы оказались, и извлекать из него максимальную пользу. Если оно не приносит духовных плодов -- не отчаивайтесь, а напротив, удвойте усилия: что вы сами конкретно можете сделать для своей духовной жизни в создавшемся положении? Регулярныя церковныя службы и причастие Св. Тайн -- это уже дело огромной важности. Вслед за тем налаживайте утренния и вечерния молитвы всей семьей и совместное чтение вслух, -- причем все должно быть по мере ваших сил и возможностей в данных жизненных обстоятельствах.

2. Из литературы могу порекомендовать вам те книги, которыя специально предназначены для живущих в миру, и те, где изложены основы духовной жизни, как, например, "Моя жизнь во Христе" прав. Иоанна Кронштадтского, "Невидимая Брань" преп. Никодима Святогорца, Жития святых, и упомянутое выше "Приношение современному монашеству": эта книга, в той части, которая составляет "духовную азбуку", адресована также и мирянам.

3. Большую пользу духовному росту и трезвому взгляду на жизнь приносит дневник (подойдет обычная общая тетрадь), куда хорошо записывать как выдержки из прочтенных книг, на которыя вы по той или иной причине обратили особенное внимание, так и свои собственныя заметки, в том числе и о своих недостатках, требующих исправления. О том, насколько это важно, ясно свидетельствует "Моя жизнь во Христе" прав. Иоанна Кронштадтского.

4. Не критикуйте и не судите окружающих; смотрите на людей как на ангелов, оправдывайте их ошибки и слабости, а себя самого осуждайте как последнего грешника. Из всего, что необходимо в духовной жизни, это -- первое.

Надеюсь, что это хоть в какой-то мере вам поможет. Если у вас будут конктретные вопросы, особенно по учению св. отцов, буду рад помочь вам с ответом: у нас есть почти вся св.-отеческая литература по-русски.

Прошу ваших молитв,

с любовью во Христе, -- инок Серафим

(Living Orthodoxy, Jan.-Feb., 1984)

[*] Это замечание о. Серафима требует пояснения: при поверхностном чтении может показаться, что какия-то духовные или материальные дары могут быть "заслужены" человеком.

Дело, разумеется, не в этом. Каждой эпохе, и каждому из нас в отдельности, Бог дает наилучшия средства к совершенству и спасению применительно к нашим сильным и слабым сторонам. Упомянутые о. Серафимом "грехи, слабости и душевная порча" -- это и есть те наши пороки, которые не дали бы нам воспользоваться плодами духоноснаго старчества, если бы даже такая возможность появилась. С другой стороны, преимущества современной жизни -- высокий уровень образования, легкость передвижения и сообщения между людьми, и невиданная никогда прежде доступность свято-отеческой литературы (по-русски, по-английски, и на других языках) -- как раз способствуют успеху "жизни по духовному совету".

1

Крупицы духовной мудрости.

- 13.09.10, 16:15

- Торжество православия

Обратись ко Господу

Оставь грех, обратись ко Господу всем сердцем твоим и помышлением твоим, и Он не помянет беззаконий твоих и предаст забвению все неправды твои. Опять поступишь в милость к Нему, и тогда только ходи путем, которому учит Он тебя, и будет как река мир твой внутренний, как песок — благопомышления сердца твоего и как персть земли — плоды доброделания твоего.

Чтение

Читать для знания — одно дело, а читать для назидания — другое. При первом много читается, а при втором не надо много читать, а как только из читаемого что-либо падет на сердце, останавливайтесь и думайте, стараясь и разъяснить, а более углубить в сердце сию мысль. Это то же, что превратить сие в предмет богомыслия. Так питать будете душу и растить, а не насыпать ее, как мешок.

Учение о новом человеке

Новый человек — это человек, преображенный изнутри, человек с преображенным сердцем. Только такой человек может помочь другим обновиться и переродиться. Без познания истины и пути правды Божией этого не достичь. Новый человек может жить и в одряхлевшем теле, и, наоборот, в юном теле может жить старик. И исчислять старое и новое движением солнца, а не обновлением души истиной и правдой Божией — значит не любить апостола Павла и его единственно верное учение о новом человеке.

Причина депрессии и отчаяния

В противоположность Ему и Его мудрости существует школьное, схоластическое воспитание, все усилия которого направлены на то, чтобы как можно скорее сделать из детей стариков. В пример приводятся старики, старческий образ мыслей прививается как единственно правильный, и детские сердца сморщиваются от старческого скепсиса и пессимизма. Вместо того чтобы уподобиться детям, старики делают детей подобными себе. Сами не войдут они в Царство Небесное и детям войти не дадут. Поэтому и слышим мы повсюду жалобы, что молодежь переживает депрессию и отчаяние.

1

Кладезь мудрости духовной.

- 30.08.10, 16:53

- Торжество православия

- Перельман обьяснил миру загадку Пуанкаре, а кто обьяснит миру загадку Перельмана, отказавшегося от Нобелевской премии?

= Несчастье современного человека велико , ему не хватает главного - понимания смысла жизни.

- Все житейское - тленно и временно, в любой момент может быть отнято, потеряно и разрушено, потому не должно отчаиваться, когда случится оное.( Исаак Сирин)

- Знать, хотеть и быть -из этих трех складывается жизнь.(бл. Августин)

- Главный порок современного человечества – стремление не к истине, а к наслаждению.

- Мало - не грешить, не быть способным грешить - вот высшая свобода.

- Бог будет судить тебя за твой выбор - добра или зла, а не за итоги и результаты, их может и не быть.

- Ты никогда не сможешь познать больше, пока не исполнишь того, что уже знаешь.

- Господи! Дай мне силы изменить то, что я в силах изменить, дай мне мужество принять то, что я изменить не в силах,и дай мне мудрость, чтобы отличить одно от другого.

-Одну часть времени вы проводите дурно,в другую часть - по большей части ничего не делаете,и почти всю жизнь не делаете того, что должно.( Сенека)

- Я видел многих , неспособных к наукам, но ни одного - неспособного к добродетели.( Василий Великий)

-Если бы для Богоугождения люди подвергали бы себя таким же трудам, как для угождения своим страстям, то какой высоты духовного совершенства достигли бы!

- Каждый христианин - живописец своей жизни, душа - полотно, добродетели - краски, Христос - образец, который мы должны списывать.(Григорий Нисский)

- Тяжки ли перья для птицы? Так и заповеди Христовы для христианина, ибо ими оперившись, душа взлетает в небо.

- Как мудрая пчела собирает мед с цветов,так и ты собирай из книг духовных врачество для души своей.

- Бог пришел на землю, чтобы человек стал Богом.

- Человек, отвергающий образ Божий, отвергает и образ человеческий и скоро возревнует об образе зверином.( Т.С Аксаков)

- Все скорбное , случающееся с нами, случается за возношение наше.( Исаак Сирин)

- Первый признак начинающегося здравия души - видение грехов своих , как песок морской.( тот же)

- На свете три неволи - голод, страсть и старость.

- Делай то доброе, что тебе по силам, а всесильный Бог сделает и то, что тебе не по силам.

- Там нет прекрасного, где нет доброго и полезного.

- Кто не любит ближнего, тот и Бога любить не может.

- Живи для других, если хочешь жить для себя.

- Грех хуже убийцы, он губит и душу, и тело, а убийца - только тело.

- Страсть подобна псу - гонит того, кто боится ее, и убегает, как только покажешь ему палку.

-Чревоугодие и блуд рядом идут.(недаром в супермаркетах на кассах - презервативы)

- Чревоугодие - мать блуда, чем больше дров - тем сильнее пламень, чем больше яств - тем яростнее похоть.( Авва Леонтий)

- Горькое свойство похоти – сообщать мучительную печаль исполняющим прихоти ее.

- Адам вздумал обойтись без поста и послушания, и что вышло?

- Сокруши над собою власть плоти с ее похотью. прежде чем похоть сокрушит тебя.

- С годами страсти только усиливаются, так как они ненасытны.

- Ум не покорится Христу, пока не покорится ему тело.

- Толстое чрево не родит тонкого смысла.

- Возобладай над чревом, пока оно не возобладало над тобою

- Если неудержимо влечет тебя похотение вкусной и лакомой пищи,то вспомни нечистоту и смрад от нее в конце - и успокоишься.(Авва Исайя)

- Только тот обладает даром слова, кто не проронит ни одного слова даром.

- Бог дал нам два уха и один язык, чтобы мы охотнее слушали и меньше говорили.

- Не говори все, что знаешь, но непременно знай все, что говоришь.

- Тот кто говорит не подумав, подобен тому, кто стреляет не прицелившись.( Исаак Сирин)

- Я часто раскаивался , когда говорил лишнее, но что промолчал - никогда.( Авва Арсений)

- Иной и молчит, а между тем осуждает других, если уж говорить - то с пользой для души.

- Ленивая и праздная жизнь - то же , что невозделанная нива, на которой не растет ничего, кроме трав негодных.(Филарет Московский)

-Есть насекомые, которые охотно копаются в грязи - такова и душа праздная, воображение которой наполнено нечистыми картинами, от которых воспламеняются грязные страсти - всякие гулянья , пустые забавы, дела гнусные - вот что на уме ее.(тот же)

- Праздность столь же изнурительна , сколько заслуженный отдых приятен.

-Наг вошел ты в мир . О, если бы тебе выйти из мира , обнаженным от грехов!(Василий Великий)

- Нельзя одним глазом смотреть на небо. а другим - на землю.

-Скупой, покуда жив - ничего доброго не делает, лишь то добро (для червей) от него будет, когда умрет.

- Скупой всю жизнь собирает для себя, а пользоваться будут другие.

- Чем тяжелее сундуки скупых - тем легче скорбь их наследников.

- Скряга всегда пребывает в печали и страхе: в страхе за то, что имеет и в печали о том, что еще не имеет . Подающий бедному – дает взаймы Богу ( Исаак Сирин).

.- Ничего не достаточно тому, кому достаточное кажется малым. ( Диоген).

- Посмертное состояние души определяется тем, чем человек жил на земле. - - Из праха земного сотворены , по праху ходим и в прах обратимся.

Все. Многое взято из " Цветника духовного" - аудиозапись на сайте "Во свете Библии" Игнатия Лапкина( начитано им самим на магнитофон еще при коммунистах) - уникальная личность . Там есть его автобиография "Для слова Божьего нет уз",очень интересно . Цветник духовный( аудио №7) – много важного и утешительного о смерти ( после 20 минуты звучания)

«Усмиряю и порабощаю тело мое…» ( 1Кор,9-27)

- Живущие по плоти Богу угодить не могут. ( Рим.8-8)

- Плотолюбцам и чревоугодникам входить в рассуждения духовные так же неприлично, как и блуднице рассуждать о целомудрии. (Исаак Сирин)

- Есть надо столько ,сколько требует лишь немощь человеческая, а не самоугодливое похотение, от которого тупеет ум ,расслабляется душа и разжигается вредоносный огонь плотской похоти.

- Чревоугодие бывает трех видов – есть сверх меры ( пресыщение ,чревонеистовство) ,есть между приемами пищи и желание приятнейших и изысканнейших яств ( гортанобесие)

- Чревоугодник очень заботится о том , как наполнить чрево свое яствами, повкусней , да побольше , а потом мучится во время пищеварения , воздержание же сопровождается здравием и трезвостью ума.

- Всех дров в лесу недостаточно для насыщения огня, так ненасытима и плоть , как ее ни довольствуй

.-Попечения о плоти не превращайте в похоти. (Рим,13-14)

- Все мне позволительно , но не все полезно, все мне позволительно , но ничего не должно обладать мною. (1Кор,6-12)

- Возобладай над чревом ,пока оно не возобладало над тобою.

- Приятность наслаждения умирает , коль скоро пища прошла через гортань , но в этом гробе оживает похотливость.

- Содом был попален с небес серным огнем за страшный блуд , разжигаемый пресыщением и пьянством.

- Чтобы во время сна нечистые грезы не оскверняли нас. надо всегда держать умеренный пост и хранить око свое от всего нечистого, постыдного и скверного.

- Пост – это не только воздержание от видимых яств, к этому надо присовокупить и пост души , воздерживающейся от пагубных страстей – блуда , гнева , осуждения , зависти .

- Строгие посты и голодания , если за ними не последует постоянное разумное воздержание , бывают ни во что и плод их скоро вытесняется страстью чревоугодия.

- Если желаем истребить плотские вожделения и все нечистое из сердец наших , то на их место надо насадить желания духовные в обретении чистоты и добродетели . чтобы дух наш , стремясь к высшему , уже не имел ни времени, ни сил , ни желания обращать внимание на прелести преходящих радостей земных , туда имея устремленным взор ,куда каждую мгновение можем быть отозваны.

(Из Добротолюбия т.1 и т.2 )

= Несчастье современного человека велико , ему не хватает главного - понимания смысла жизни.

- Все житейское - тленно и временно, в любой момент может быть отнято, потеряно и разрушено, потому не должно отчаиваться, когда случится оное.( Исаак Сирин)

- Знать, хотеть и быть -из этих трех складывается жизнь.(бл. Августин)

- Главный порок современного человечества – стремление не к истине, а к наслаждению.

- Мало - не грешить, не быть способным грешить - вот высшая свобода.

- Бог будет судить тебя за твой выбор - добра или зла, а не за итоги и результаты, их может и не быть.

- Ты никогда не сможешь познать больше, пока не исполнишь того, что уже знаешь.

- Господи! Дай мне силы изменить то, что я в силах изменить, дай мне мужество принять то, что я изменить не в силах,и дай мне мудрость, чтобы отличить одно от другого.

-Одну часть времени вы проводите дурно,в другую часть - по большей части ничего не делаете,и почти всю жизнь не делаете того, что должно.( Сенека)

- Я видел многих , неспособных к наукам, но ни одного - неспособного к добродетели.( Василий Великий)

-Если бы для Богоугождения люди подвергали бы себя таким же трудам, как для угождения своим страстям, то какой высоты духовного совершенства достигли бы!

- Каждый христианин - живописец своей жизни, душа - полотно, добродетели - краски, Христос - образец, который мы должны списывать.(Григорий Нисский)

- Тяжки ли перья для птицы? Так и заповеди Христовы для христианина, ибо ими оперившись, душа взлетает в небо.

- Как мудрая пчела собирает мед с цветов,так и ты собирай из книг духовных врачество для души своей.

- Бог пришел на землю, чтобы человек стал Богом.

- Человек, отвергающий образ Божий, отвергает и образ человеческий и скоро возревнует об образе зверином.( Т.С Аксаков)

- Все скорбное , случающееся с нами, случается за возношение наше.( Исаак Сирин)

- Первый признак начинающегося здравия души - видение грехов своих , как песок морской.( тот же)

- На свете три неволи - голод, страсть и старость.

- Делай то доброе, что тебе по силам, а всесильный Бог сделает и то, что тебе не по силам.

- Там нет прекрасного, где нет доброго и полезного.

- Кто не любит ближнего, тот и Бога любить не может.

- Живи для других, если хочешь жить для себя.

- Грех хуже убийцы, он губит и душу, и тело, а убийца - только тело.

- Страсть подобна псу - гонит того, кто боится ее, и убегает, как только покажешь ему палку.

-Чревоугодие и блуд рядом идут.(недаром в супермаркетах на кассах - презервативы)

- Чревоугодие - мать блуда, чем больше дров - тем сильнее пламень, чем больше яств - тем яростнее похоть.( Авва Леонтий)

- Горькое свойство похоти – сообщать мучительную печаль исполняющим прихоти ее.

- Адам вздумал обойтись без поста и послушания, и что вышло?

- Сокруши над собою власть плоти с ее похотью. прежде чем похоть сокрушит тебя.

- С годами страсти только усиливаются, так как они ненасытны.

- Ум не покорится Христу, пока не покорится ему тело.

- Толстое чрево не родит тонкого смысла.

- Возобладай над чревом, пока оно не возобладало над тобою

- Если неудержимо влечет тебя похотение вкусной и лакомой пищи,то вспомни нечистоту и смрад от нее в конце - и успокоишься.(Авва Исайя)

- Только тот обладает даром слова, кто не проронит ни одного слова даром.

- Бог дал нам два уха и один язык, чтобы мы охотнее слушали и меньше говорили.

- Не говори все, что знаешь, но непременно знай все, что говоришь.

- Тот кто говорит не подумав, подобен тому, кто стреляет не прицелившись.( Исаак Сирин)

- Я часто раскаивался , когда говорил лишнее, но что промолчал - никогда.( Авва Арсений)

- Иной и молчит, а между тем осуждает других, если уж говорить - то с пользой для души.

- Ленивая и праздная жизнь - то же , что невозделанная нива, на которой не растет ничего, кроме трав негодных.(Филарет Московский)

-Есть насекомые, которые охотно копаются в грязи - такова и душа праздная, воображение которой наполнено нечистыми картинами, от которых воспламеняются грязные страсти - всякие гулянья , пустые забавы, дела гнусные - вот что на уме ее.(тот же)

- Праздность столь же изнурительна , сколько заслуженный отдых приятен.

-Наг вошел ты в мир . О, если бы тебе выйти из мира , обнаженным от грехов!(Василий Великий)

- Нельзя одним глазом смотреть на небо. а другим - на землю.

-Скупой, покуда жив - ничего доброго не делает, лишь то добро (для червей) от него будет, когда умрет.

- Скупой всю жизнь собирает для себя, а пользоваться будут другие.

- Чем тяжелее сундуки скупых - тем легче скорбь их наследников.

- Скряга всегда пребывает в печали и страхе: в страхе за то, что имеет и в печали о том, что еще не имеет . Подающий бедному – дает взаймы Богу ( Исаак Сирин).

.- Ничего не достаточно тому, кому достаточное кажется малым. ( Диоген).

- Посмертное состояние души определяется тем, чем человек жил на земле. - - Из праха земного сотворены , по праху ходим и в прах обратимся.

Все. Многое взято из " Цветника духовного" - аудиозапись на сайте "Во свете Библии" Игнатия Лапкина( начитано им самим на магнитофон еще при коммунистах) - уникальная личность . Там есть его автобиография "Для слова Божьего нет уз",очень интересно . Цветник духовный( аудио №7) – много важного и утешительного о смерти ( после 20 минуты звучания)

«Усмиряю и порабощаю тело мое…» ( 1Кор,9-27)

- Живущие по плоти Богу угодить не могут. ( Рим.8-8)

- Плотолюбцам и чревоугодникам входить в рассуждения духовные так же неприлично, как и блуднице рассуждать о целомудрии. (Исаак Сирин)

- Есть надо столько ,сколько требует лишь немощь человеческая, а не самоугодливое похотение, от которого тупеет ум ,расслабляется душа и разжигается вредоносный огонь плотской похоти.

- Чревоугодие бывает трех видов – есть сверх меры ( пресыщение ,чревонеистовство) ,есть между приемами пищи и желание приятнейших и изысканнейших яств ( гортанобесие)

- Чревоугодник очень заботится о том , как наполнить чрево свое яствами, повкусней , да побольше , а потом мучится во время пищеварения , воздержание же сопровождается здравием и трезвостью ума.

- Всех дров в лесу недостаточно для насыщения огня, так ненасытима и плоть , как ее ни довольствуй

.-Попечения о плоти не превращайте в похоти. (Рим,13-14)

- Все мне позволительно , но не все полезно, все мне позволительно , но ничего не должно обладать мною. (1Кор,6-12)

- Возобладай над чревом ,пока оно не возобладало над тобою.

- Приятность наслаждения умирает , коль скоро пища прошла через гортань , но в этом гробе оживает похотливость.

- Содом был попален с небес серным огнем за страшный блуд , разжигаемый пресыщением и пьянством.

- Чтобы во время сна нечистые грезы не оскверняли нас. надо всегда держать умеренный пост и хранить око свое от всего нечистого, постыдного и скверного.

- Пост – это не только воздержание от видимых яств, к этому надо присовокупить и пост души , воздерживающейся от пагубных страстей – блуда , гнева , осуждения , зависти .

- Строгие посты и голодания , если за ними не последует постоянное разумное воздержание , бывают ни во что и плод их скоро вытесняется страстью чревоугодия.

- Если желаем истребить плотские вожделения и все нечистое из сердец наших , то на их место надо насадить желания духовные в обретении чистоты и добродетели . чтобы дух наш , стремясь к высшему , уже не имел ни времени, ни сил , ни желания обращать внимание на прелести преходящих радостей земных , туда имея устремленным взор ,куда каждую мгновение можем быть отозваны.

(Из Добротолюбия т.1 и т.2 )

1

Крупицы духовной мудрости. "Мир православия".

- 23.08.10, 13:16

- Торжество православия

За что скорби?

"Кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? ... не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии" (Ин. 9, 2-3)

Посылаются ли нам скорби в наказание за грехи? В старину люди так думали. Но Спаситель дает другое объяснение. Он сказал, что человек был слеп для того, чтобы явилась над ним сила Божия. Его слепота привела его к Иисусу и тем принесла ему двоякую милость: он прозрел телесно и духовно. Вероятно, он никогда бы не встретил Иисуса, если бы не был слеп, и это чудо не совершилось бы над ним.Очень часто великие милости истекают и для нас из наших скорбей. Болезнь Лазаря привела к "славе Божией, - по словам Иисуса, - да прославится через нее Сын Божий" (Ин. 11, 4). Без сомнения, всякая болезнь может дать повод самому больному или окружающим получить благословение свыше. Господь часто прославляет страждущих испытаниями, посланными им. Каждая потеря наша должна открыть нам глаза на глубокую истину, и каждое разочарование в жизни предназначено принести нам взамен ожидаемого счастья нечто гораздо лучшее.

Плоды веры

Господь Иисус Христос есть лоза, дерево виноградное; христиане суть ветки и отростки. Мы прицепляемся к Нему верою, плод же приносим жизнию по вере. Отец Небесный — вертоградарь, Который смотрит за этим деревом. Какая ветвь не приносит плода, то есть кто верует, а не живет по вере, ту Он отсекает; а какая приносит плод, ту очищает, то есть кто не только верует, но усердствует и жить по вере, тому Бог всячески помогает богатиться добрыми делами, которые суть плоды веры. По этому закону Божия действия на нас всякий и устрояй свою жизнь, твердо помня, что без Господа ничего сделать нельзя. К Нему прибегай со всякою нуждою.

Имя же Его пресвятое и пресладкое да вращается неотступно в уме, сердце и на языке твоем.

Суетность

Начали говеть, но от суетности освободиться не в силах... В пример же приводите то, что многие приходят по делам, требуемым вашею службою. Дела службы не суетность — это Божии дела. Только делайте их всегда для Бога, а не для чего другого. Равно и по семейной жизни на вас лежит долг... Исполнять его не есть суетность. Только совершайте такие дела по сознанию, что волю Божию исполняете. Суетность — дела по удовлетворению страстей, также ненужные и бесполезные. Расчислите и отделите в жизни своей суетность от несуетности и увидите, что и среди них можно поминутно волю Божию творить.

Святитель Феофан Затворник

Содержание жизни

Когда бытие человека не наполнено Богом, оно не наполнено и жизнью: оно сродни безысходной, мертвящей пустоте.

Всё суть пустота, вакуум, если не наполнено Богом. Всякая душа мертва, если не исполнена Богом. Люди живы настолько, насколько в них живет Бог. Ибо только Бог — жизнь.

Потому считать всех людей одинаково живыми — иллюзия. Есть живые и неживые, что зависит от меры Бога в них, меры жизни, которую они несут в себе. Со страхом говорю тебе: есть неживые люди. Их будто нет. И они отличаются от живых так же, как отличаются предметы во сне от предметов наяву. Хотя неискушенным они кажутся такими же живыми!

«Они же существуют! Разве их нет?» — спросишь ты. Да, но и, когда угасает костер, дым еще долго витает над пепелищем.

Святитель Николай Сербский (Велимирович)

"Кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? ... не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии" (Ин. 9, 2-3)

Посылаются ли нам скорби в наказание за грехи? В старину люди так думали. Но Спаситель дает другое объяснение. Он сказал, что человек был слеп для того, чтобы явилась над ним сила Божия. Его слепота привела его к Иисусу и тем принесла ему двоякую милость: он прозрел телесно и духовно. Вероятно, он никогда бы не встретил Иисуса, если бы не был слеп, и это чудо не совершилось бы над ним.Очень часто великие милости истекают и для нас из наших скорбей. Болезнь Лазаря привела к "славе Божией, - по словам Иисуса, - да прославится через нее Сын Божий" (Ин. 11, 4). Без сомнения, всякая болезнь может дать повод самому больному или окружающим получить благословение свыше. Господь часто прославляет страждущих испытаниями, посланными им. Каждая потеря наша должна открыть нам глаза на глубокую истину, и каждое разочарование в жизни предназначено принести нам взамен ожидаемого счастья нечто гораздо лучшее.

Плоды веры

Господь Иисус Христос есть лоза, дерево виноградное; христиане суть ветки и отростки. Мы прицепляемся к Нему верою, плод же приносим жизнию по вере. Отец Небесный — вертоградарь, Который смотрит за этим деревом. Какая ветвь не приносит плода, то есть кто верует, а не живет по вере, ту Он отсекает; а какая приносит плод, ту очищает, то есть кто не только верует, но усердствует и жить по вере, тому Бог всячески помогает богатиться добрыми делами, которые суть плоды веры. По этому закону Божия действия на нас всякий и устрояй свою жизнь, твердо помня, что без Господа ничего сделать нельзя. К Нему прибегай со всякою нуждою.

Имя же Его пресвятое и пресладкое да вращается неотступно в уме, сердце и на языке твоем.

Суетность

Начали говеть, но от суетности освободиться не в силах... В пример же приводите то, что многие приходят по делам, требуемым вашею службою. Дела службы не суетность — это Божии дела. Только делайте их всегда для Бога, а не для чего другого. Равно и по семейной жизни на вас лежит долг... Исполнять его не есть суетность. Только совершайте такие дела по сознанию, что волю Божию исполняете. Суетность — дела по удовлетворению страстей, также ненужные и бесполезные. Расчислите и отделите в жизни своей суетность от несуетности и увидите, что и среди них можно поминутно волю Божию творить.

Святитель Феофан Затворник

Содержание жизни

Когда бытие человека не наполнено Богом, оно не наполнено и жизнью: оно сродни безысходной, мертвящей пустоте.

Всё суть пустота, вакуум, если не наполнено Богом. Всякая душа мертва, если не исполнена Богом. Люди живы настолько, насколько в них живет Бог. Ибо только Бог — жизнь.

Потому считать всех людей одинаково живыми — иллюзия. Есть живые и неживые, что зависит от меры Бога в них, меры жизни, которую они несут в себе. Со страхом говорю тебе: есть неживые люди. Их будто нет. И они отличаются от живых так же, как отличаются предметы во сне от предметов наяву. Хотя неискушенным они кажутся такими же живыми!

«Они же существуют! Разве их нет?» — спросишь ты. Да, но и, когда угасает костер, дым еще долго витает над пепелищем.

Святитель Николай Сербский (Велимирович)

1

Возвеселится пустыня и сухая земля...

- 21.08.10, 14:27

- Торжество православия

"Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая и расцветет как нарцисс"

Однажды, рассказывает один современный писатель, в светлую, звездную ночь в тропиках я услышал как бы неопределенный шорох, пронесшийся мимо меня над пустыней. Какая-то жалобная нота почудилась мне в нем, и я недоумевал: был ли это порыв ветра, или что другое? Нубиец, служивший мне проводником, разрешил мое недоумение: "Послушай, - сказал он мне, - как плачет пустыня. Она жаждет, она тоскует, потому что хотела бы превратиться в цветущую долину".Не раз с тех пор вспоминал я об этом унылом стоне, и мне кажется, что все мы, смертные, носим в себе такую же пустыню, стремящуюся быть долиной. Даже в жизни самого пустого и легкомысленного человека, наверное, бывали минуты, когда в нем невольно шевелилось сознание своей пустоты и стремление к лучшему.Не было бы на земле отвращения ко злу и радости искупления, не вошли бы мы никогда в землю обетованную. Будем же славить Господа, давшего нам почувствовать всю бездну, все ничтожество земных наслаждений, давшего нам понять, что среди них мы утопаем, как в песчаной пустыне, и можем только взывать к Нему: "Жажду!" Возблагодарим Господа! В ответ на этот отчаянный вопль Он дозволит "пустыне расцвести". Но расцветет она лишь тогда, когда мы сознаем, что она - пустыня. В сердце человека найдутся всегда безводные места, темные уголки, в которые не проглянул еще Божий свет, мы подчас страдаем сами от сознания этой сухости, мы переживаем нередко такие минуты, когда в нас точно все охладело и омертвело, и мы с трудом находим светлую точку, на которой могли бы отдохнуть.Но мы не умрем от жажды. Мы уповаем на Господа, Который сказал: "Кто жаждет, иди ко Мне и пей" (Ин. 7, 37)."Возрадуется страна необитаемая и расцветет, как нарцисс". Да, она должна расцвести, и расцветет несомненно. Полный расцвет наступит лишь в раю. Но и здесь, если мы предадимся всецело Господу, Он будет действительно царствовать в нашем сердце, и часы сухости и отчаяния будут приходить все реже. Чем чаще глаза наши будут открыты для созерцания величия и славы Божией, тем обильнее расцветут и созреют в нашем сердце плоды Духа Святаго. Под живительным лучами Божественной любви может взойти семя добра и на сухой земле - там, где преобладали прежде сомнения и душевные смуты.

(Ис. 35, 1)

Однажды, рассказывает один современный писатель, в светлую, звездную ночь в тропиках я услышал как бы неопределенный шорох, пронесшийся мимо меня над пустыней. Какая-то жалобная нота почудилась мне в нем, и я недоумевал: был ли это порыв ветра, или что другое? Нубиец, служивший мне проводником, разрешил мое недоумение: "Послушай, - сказал он мне, - как плачет пустыня. Она жаждет, она тоскует, потому что хотела бы превратиться в цветущую долину".Не раз с тех пор вспоминал я об этом унылом стоне, и мне кажется, что все мы, смертные, носим в себе такую же пустыню, стремящуюся быть долиной. Даже в жизни самого пустого и легкомысленного человека, наверное, бывали минуты, когда в нем невольно шевелилось сознание своей пустоты и стремление к лучшему.Не было бы на земле отвращения ко злу и радости искупления, не вошли бы мы никогда в землю обетованную. Будем же славить Господа, давшего нам почувствовать всю бездну, все ничтожество земных наслаждений, давшего нам понять, что среди них мы утопаем, как в песчаной пустыне, и можем только взывать к Нему: "Жажду!" Возблагодарим Господа! В ответ на этот отчаянный вопль Он дозволит "пустыне расцвести". Но расцветет она лишь тогда, когда мы сознаем, что она - пустыня. В сердце человека найдутся всегда безводные места, темные уголки, в которые не проглянул еще Божий свет, мы подчас страдаем сами от сознания этой сухости, мы переживаем нередко такие минуты, когда в нас точно все охладело и омертвело, и мы с трудом находим светлую точку, на которой могли бы отдохнуть.Но мы не умрем от жажды. Мы уповаем на Господа, Который сказал: "Кто жаждет, иди ко Мне и пей" (Ин. 7, 37)."Возрадуется страна необитаемая и расцветет, как нарцисс". Да, она должна расцвести, и расцветет несомненно. Полный расцвет наступит лишь в раю. Но и здесь, если мы предадимся всецело Господу, Он будет действительно царствовать в нашем сердце, и часы сухости и отчаяния будут приходить все реже. Чем чаще глаза наши будут открыты для созерцания величия и славы Божией, тем обильнее расцветут и созреют в нашем сердце плоды Духа Святаго. Под живительным лучами Божественной любви может взойти семя добра и на сухой земле - там, где преобладали прежде сомнения и душевные смуты.

Святитель Феофан Затворник.

1

О терпении."Мир православия".

- 11.08.10, 20:28

- Торжество православия

У каждого из нас бывает иногда чувство,что его силы приходят к концу,что он больше не может,жизнь так тягостна так унизительна,и так ужасна,что переносить ее дальше нельзя...Но время идет,оно приносит нам новые тягости и мы выносим их.Все время,пока длится жизнь,она несет нам свое"да" или "нет"-силу и бессилие,здоровье и болезнь,успех и неуспех,радость и горе,наслаждение и отвращение.И вот мы должны как можно раньше научиться спокойно принимать отказы жизни,бодро смотреть в глаза надвигающемуся"нет"..Нужно духовное терпение-переносить все лишения..Искусство духовной обеды состоит в том,чтобы извлекать из борьбы с лишениями,опасностями и испытаниями все новую и новую силу духа.Испытание посылается нам именно для творческого преодоления,для очищения,для углубления,закаления и укрепления.И если счастье может избаловать и изнежить человека,так что он станет слабее самого себя,то несчастье является школой терпения и научает человека быть сильнее себя самого. Жизнь человеческая покоится вообще на управлении самим собой и на самовоспитании,искусство жить,есть искусство воспитывать себя самого к Божественному. Во всякой траве есть цветы,во всяком облаке есть красота,во всяком человеке есть своя глубина..Отвлечение,утешение и радость ждут нас повсюду,нужно только умение воспринимать их и предаваться им...И нет такого безрадостного тупика в жизни,котороо нельзя было бы проломить молитвою,терпением или юмором..(из домашнего архива)

1

ЦЕРКОВЬ - ПРАКТИКА ВЕРЫ. ЗАЧЕМ ХОДИТЬ В ЦЕРЬКОВЬ, ЕСЛИ БОГ В ДУШЕ ?

ЧЕМ ВЕРА В БОГА - КОТОРЫЙ - В - ДУШЕ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ХРИСТИАНСТВА?

ЦЕРКОВЬ - ПРАКТИКА ВЕРЫ

ЧЕМ ВЕРА В БОГА - КОТОРЫЙ - В - ДУШЕ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ХРИСТИАНСТВА?

ЦЕРКОВЬ - ПРАКТИКА ВЕРЫ

Есть два понимания Церкви. Понимание Церкви как духовного организма, в который человек может входить только праведной жизнью. И другое - Церковь как внешняя организация, в которую он может вступить, приняв крещение. Не нужно путать эти понятия. о. Константин (Пархоменко)

Церковь - не административный институт и даже не просто собрание единоверцев. Это двухтысячелетняя духовная традиция, построенная на реальном опыте духовно-нравственной жизни. о. Дмитрий (Сысоев)

Большинство неразрешимых жизненных противоречий, несчастий, внутренних затруднений, о которых слышишь на исповеди, происходят оттого, что люди живут вне церкви, а искать разрешения своих трудностей приходят в церковь. Ни решимости переменить свою жизнь, ни даже мысли об этом - поэтому церковь бессильна им помочь. о. Александр (Ельчанинов)

Принадлежность к Церкви не есть некое статическое состояние... Жизнь в Церкви осуществляется через участие в Евхаристическом собрании, без которого не может быть Церкви. Протопресв. Н.Афанасьев

+народ начинает потихоньку воцерковляться, но все-таки в массе своей он пока воспринимает Церковь как что-то отдельное от себя. Часто можно слышать, как многие даже крещеные люди говорят: "Ну что же Церковь не реагирует?" И приходится говорить: "Но ты тоже Церковь, давай реагируй". протоиерей Димитрий Смирнов

ЗАЧЕМ ХОДИТЬ В ЦЕРЬКОВЬ, ЕСЛИ БОГ В ДУШЕ ?

Важно понимать, что Церковь ничего не навязывает. Церковь, Господь говорит "Если хочешь быть совершенным...".

Церковь выросла не из догматических формулировок и даже не из Священного Писания, а из литургии. В первые годы после Воскресения Христова, когда еще не было написано ни одно Евангелие, не был сформулирован ни один догмат, ни одно дисциплинарное правило, литургия уже существовала и именно она объединяла последователей Христа в Церковь - Его мистическое тело.

В храм мы приходим для того, чтобы нечто в нем получить. Храм - это стены, выстроенные вокруг Таинства Причастия. Таинство же состоит в том, что к людям протянута рука с Дарами. Нам дано право стать соучастниками Тайной Вечери. Нам просто надо пойти и встать в такое место, где Бог ближе всего подходит к людям. Если Чашу с причастием Христос подает нам через Царские врата храма - стоит ли нам отворачивать нос и твердить "Бог у меня и так в душе"?

Церковь - это собрание людей, которые расслышали, что их зовут. Хотя Господь обращается ко всем людям, но не все слышат.

диакон А.Кураев.

Я ПОРЯДОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК, КАКИЕ У МЕНЯ ГРЕХИ ?

"... вся праведность наша - как запачканная одежда... " (Ис. 64,6)

Чистая совесть - признак короткой памяти.

о. Андрей Кураев

ГРЕХ (греч. amartia - ошибка, промах, мимо цели) - повреждение человеческой природы, болезнь души.

Сегодня человек очень много слышит о грехе, но почти ничего о нём не знает. Современная массовая культура часто использует это слово не по назначению, и постепенно оно лишается истинного содержания. Грех сегодня подчас воспринимается как нечто запретное, но чрезвычайно привлекательное.

Однако Церковь из своего опыта знает, что грех это смертельное заболевание. Шестой Вселенский собор прямо определяет грех как болезнь души.

Бог дал человеку свободу воли и никогда не отнимал её у него. Господь терпеливо ждёт, когда человеку надоест калечить себя грехами. Если мы видим разрушительность греха и обращаемся к Богу за помощью, Он с радостью исцеляет раны, которые мы наносим себе. Но даже Бог не может нас спасти вопреки нашей воле+

патриарх Московский и всея Руси Алексий II

Не с людьми нужно себя сравнивать - нужно сравнивать себя с законом Божиим.

протоиерей Валериан Кречетов

ЧЕМ ВЕРА В БОГА - КОТОРЫЙ - В - ДУШЕ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ХРИСТИАНСТВА ?

У бога-в-душе какие задачи? Охранять от неприятностей. Удачу приносить. Ну, еще в виде совести напоминать о том, как можно и как нельзя поступать - но напоминать не слишком настойчиво, потому что мы все равно по-своему сделаем. А смысл этих напоминаний в том, что мы должны, во-первых, правильно вести себя в социуме, чтобы проблем не заработать, во-вторых, ощущать себя добропорядочными людьми, не теряя чувства собственного достоинства. Кроме принесения удачи нам, желательно, чтобы бог-в-душе наказывал тех, кого мы считаем плохими людьми. Но это в принципе не обязательно, если они нас не слишком достают. Есть у бога-в-душе еще одна побочная функция: делать нашим покойным родственникам землю пухом и вообще чтобы им там было хорошо, независимо от того, верили ли во что-нибудь они сами. Но эта функция не слишком важная, поскольку "а кто знает, что там вообще есть", "никто оттуда не возвращался" (замечу кстати, что говорящие так отрицают Воскресение Христово, даже не задумываясь об этом) и так далее.

В отличие от бога-в-душе, Бог не обещает нам комфорта: "В мире будете иметь скорбь" (Ин 16.33). Но еще Он напоминает нам о том, что в мире, в котором мы будем иметь скорбь, мы ненадолго, а впереди - вечность, и в эту вечность Он зовет нас за Собой. Главным препятствием к нашему вхождению в вечность с Ним было состояние распада нашего естества (как на физическом, так и на душевном уровне), начавшееся с грехопадения первых людей, с использования ими дарованного Творцом дара свободы в уклонение от воли Творца - на вкушение плода Древа познания добра и зла. Собственно, этот распад и есть причина нашего скорбного состояния в земной жизни. Однако еще большей бедой этот распад может обернуться по ее завершении, когда продолжающее осмысленное существование наше "я", лишенное тела, останется наедине со своими теперь уже никоим образом неудовлетворимыми страстями. Теперь мы знаем, что посмертие может быть разным: есть ад и рай. Но когда Христос говорил распятому на соседнем кресте "сегодня будешь со Мной в раю", слова эти для иудеев звучали полнейшей дикостью. Потому что все знали: рай когда-то был, но теперь путь туда закрыт, и после смерти дорога только одна: шеол. Ад. Было в шеоле Лоно Авраамово, где не было мучений, но это был все же не рай.

И вот в этих диких для тогдашнего слуха словах - ответ на вопрос о том, для чего Бог стал человеком. Потому что не перед Нагорной проповедью, не перед исцелениями больных и воскрешениями мертвых Господь говорит "на этот час (то есть ради этого) Я пришел". Он произносит эти слова накануне Голгофы.

Бог второй Своей ипостасью, именуемой Сыном или Словом Божиим, принял человеческую душу и тело, и, не имея в себе никакого греха, принял на себя последствия отпадения человечества от Бога. "Оделся" в падшее естество, чтобы пронести его через страдания и смерть. И воскресить - очищенным, исцеленным. И это преображенное человеческое естество, соединенное с Божественной природой, Он дает нам вкушать под видом хлеба и вина.

Кто-то сравнил таинство Причастия с прививкой дерева. Дичок, прорастая сквозь веточку привитого ему культурного растения, остается собой - но плодоносит уже иначе. Вспоминая строчку из песни Верочки Матвеевой - "сердцем в небо прорастаю", скажем, что христианин "прорастает" в Вечность - и не в падшем состоянии, а в преображенном, обОженном. Не с мифическим богом-в-душе, а в со-причастности Христу - соединившись с воскресшим Богочеловеком в установленном Им Самим таинстве Причастия.

Смысл таинства Причастия в первую очередь именно там, в уготованном для нас Ином Бытии - но и не только. Иначе не было бы надобности причащаться часто. Причастие - это общение с Богом, в некотором смысле - полнота этого общения (хотя наше сознание и пораженное грехом наше сердце не может эту полноту ощутить во всей ее неизмеримости). И мы стремимся к Чаше так, как бежит к маме соскучившийся ребенок - даже если он не видел маму только лишь час-другой. Евхаристия (греческое название таинства Причастия, буквально - благодарение) - сердце духовной жизни христианина. Без Причастия человек в определенном смысле мертв духовно: "Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни" (Ин.6:53).

Именно в этом - в совершении Евхаристии - главный смысл существования Церкви. Апостол Павел, обращаясь к коринфским христианам, говорит: "вы - тело Христово". Это и есть главное определения христианского понимания Церкви. Причащающийся становится частью Церкви - единого тела Христова. Отказывающийся от Причастия отказывается от единства с Церковью, и - отвергая плод голгофской Жертвы - от своего спасения. Поэтому в свете Нового Завета верна жесткая формулировка Киприана Карфагенского (нач. IVв.): "Кто не может назвать Церковь своей Матерью, тот пусть не называет Бога своим Отцом".

Да, человеческая составляющая земной Церкви, бесспорно, греховна. Но мы приходим с этой греховностью ко Христу, чтобы он омыл ее Своей кровью. За то, что мы, продолжая грешить, попираем в себе эту святыню, каждый будет отвечать перед Богом сам, но кровь Христова от этого не становится менее святой: "Бог поругаем не бывает" (Гал.6.7). И от личных качеств совершающих Евхаристию служителей святость Его плоти и крови не зависит, поскольку по большому счету Он Сам совершает таинство. Но опять-таки Он Сам установил так, что священнодействие это совершается с участием людей, имеющих непрерывное преемство возложения рук от апостолов: именно там и только там, где есть это сакральное - реальное, а не вымышленное - единство с апостольской общиной, совершается преложение хлеба и вина в плоть и кровь Христовы. По текстам Деяний и другим источникам истории ранней Церкви однозначно ясно, что Евхаристию совершали те, на кого в Церковью было возложено служение священнодействия. Епископы и пресвитеры - сначала те, что были поставлены апостолами, потом те, что были поставлены этими епископами, и дальше, дальше... Церкви было дано Господом обетование, что она пребудет неодоленной вратами адовыми, Христос обещал быть с ней - со Своими учениками - до скончания века. Позднейшие попытки создать "с нуля" будто бы христианские общины - суррогат, даже при самых благих намерениях: Евангелие нигде не дает основания для чьего-нибудь самостоятельного "восстановления" якобы исчезнувшего христианства.

Итак, если Евхаристия - сердце, то остальное, что есть в Церкви - тексты Писания, молитвы, обряды, аскетика, иконопись, и так далее - весь остальной организм вокруг сердца. Только развить эту темы мы здесь не сможем, поскольку о каждой части этого организма нужно серьезно и не спеша писать отдельно.

Может ли Бог спасти душу человека не причащавшегося? Может. Среди почитаемых в лике святых есть мученики, которые примкнули к христианам уже во время их казни. Как, например, Аглай, один из сорока мучеников Севастийских. Мы, конечно, можем предположить, что кто-нибудь над ним там же, в озере, произнес крещальную формулу, но есть в лике мучеников и такие, которые точно даже не были крещены. Их любовь к принявшему за них смерть Иисусу была подлинным ответом на Его любовь - до терпения мучений и смерти. И они готовы были за Иисусом повторять (и, наверное, кто-то повторял) слова, сказанные Им на кресте: "Отче! прости им, ибо не знают, что делают" (Лк 23.34). Но вряд ли такая же любовь к Иисусу обнаружится вдруг у адептов веры в бога-в-душе, которые, не осознавая подлинных отличий своей веры от христианства, свое неприятие Церкви, "попов" и обрядов объясняют тем, что патриарх "не на том ездит и не то, что нужно, благословляет", попы кругом безобразничают, а прихожане сплошь злые и лицемерные старухи.

Конечно, тех, кому достаточно бога-в-душе, цитаты из Библии не убедят в необходимости участия в таинствах Церкви. Некоторые цепляются за соломинку сомнения в подлинности библейских текстов. Это может помочь, если не сталкиваться с наукой под названием библеистика. Любопытный факт в качестве примера: древних манускриптов с текстами Нового Завета еще в 1970 году в мире насчитывалось 5237. Среди них есть несколько папирусов, отделенных от подлинников немногими десятилетиями. Однако не знать о данных библейской науки верующим в бога-в-душе гораздо удобнее: придумаешь себе идею об искаженности Евангелия и выбираешь себе: что нравится - подлинное, что не нравится - то, стало быть, попы корысти ради потом дописали.

Честнее было бы все-таки признаться хотя бы самим себе, что тот бог-в-душе - в душе, которой хорошо и без участия в таинствах Церкви, без чтения Священного Писания, без соизмерения своей жизни с Евангелием - это не тот Бог, который говорит с нами в Библии. И, по современной моде, ничего страшного: ведь главное же верить во что-нибудь. А бог-в-душе - это именно что-нибудь. Потому что в христианстве Бог - уж никак не "что-нибудь", а Кто. Одним удобнее без Него. А другим - тем, кто без Него не может - "Он+ сказал: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною" (Лк 9:23).

http://azbyka.ru/tserkov/o_tserkvi/zachem_tcerkov_bog_v_dushe/index.shtml

1