Кстати, о Колыме - часть 2

- 06.03.16, 17:45

- Неленточные.

Все творческое наследие Шаламова - не только пронзительный документ эпохи, талантливая историческая хроника, честная мемуарная проза. Прежде всего это уникальный антропологический материал, по которому можно изучать человека, так же как по материалам Достоевского, Чехова и Толстого. Шаламов - это подлинное человековедение, то, чем во все века занимались настоящие писатели. Вот поэтому он стоит в ряду великих и, к огромному сожалению, стоит последним. После Шаламова великих писателей в русской литературе больше не было. Талантливых хватало, хватает их и сейчас. Я уже как-то писала, что за последние годы в литературе сильно вырос средний уровень. Но величие - это особый сплав опыта, природного ума, таланта и силы духа.

Его периодически называют «вторым Достоевским», я же убеждена, что так глубоко, как Варлам Шаламов, в природу и возможности человека не проник никто из русских писателей. Никто из них так убедительно и подробно не показал ад и дорогу в него, выстланную благими намерениями. Не тот ад, который на гравюрах Густава Доре, а тот, который может вернуться. «Репрессии были и будут всегда, пока существует государство».

|

| Отец писателя Тихон Николаевич был известным в Вологде священником и просветителем, блестящим оратором, активным общественником. Как православный миссионер провел 11 лет на Алеутских островах |

В таком аду не горят, а вымерзают, это уникальный проект, с которым не всегда справлялась тайга, задыхавшаяся от людского изобилия, раньше людей дохли лошади и прочий скот, а человеческий шлак все поступал и поступал, заполняя все новые и новые территории.

Шаламов, пожалуй, единственный, кто настаивал, что в лагерном аду не бывает героев, борцов и победителей, а есть лишь мученики, и что зона - это всегда лишь отрицательный опыт. Помимо всех свинцовых мерзостей, зона еще и прививает устойчивое отвращение к любому физическому труду. Зэка довольно быстро превращаются в рабочую скотину, которая из всех возможных чувств способна испытывать лишь «равнодушную злобу».

«Его судьба не удалась, как и всякая человеческая судьба», - любил повторять Варлам Тихонович. Его судьба все-таки удалась. Пусть и не так, как хотелось бы ему самому и, надеюсь, многим другим. Собственно, судьба выпадает далеко не каждому. Не надо путать ее с существованием. Судьба - это тяжелый рок, печатью которого всегда были отмечены мыслители, революционеры, духоборцы, писатели и поэты.

Несмотря на свой призрачный атеизм, Шаламов всегда напоминал мне протопопа Аввакума - старообрядца-мученика, родоначальника новой российской словесности, вольного слова, исповедальной прозы.

14 лет Аввакум, восставший против реформ патриарха Никона, просидел в земляной тюрьме на хлебе и воде, являя чудеса крепости в борьбе с новой системой церковной власти. Подобные аналогии Варлам Тихонович наверняка и сам отмечал - у него есть очень личное стихотворение «Аввакум в Пустозерске».

И вытерпеть Бога

Пронзительный взор

Немногие могут

С Иисусовых пор.

Шаламов провел 17 лет в местах, где вытерпеть Бога еще сложнее, чем в землянке на хлебе и воде. Тем, кто прошел карцер в Сусумане - ледяную нишу, вырубленную прямо в скале, где через сутки даже здоровый человек превращается в тяжелого инвалида, с Небом разговаривать трудно. Проще совсем потерять веру. Терять ему было нечего, а обрести так и не получилось.

|

| Мать Надежда Александровна полностью посвятила свою жизнь мужу и пятерым детям (еще трое родились мертвыми). «Свою мать я хотел бы причислить к лику святых...» |

Так вот и хожу -

На вершок от смерти.

Жизнь свою ношу

В синеньком конверте.

То письмо давно,

С осени, готово.

В нем всегда одно

Маленькое слово.

Может, потому

И не умираю,

Что тому письму

Адреса не знаю.

«КОГДА Я ПОСТУПИЛ В УНИВЕРСИТЕТ, ОТЕЦ МОЛИЛСЯ НА КОЛЕНЯХ ВСЮ НОЧЬ. НО, КАК ВСЕГДА, НАПРАСНО»

Варлаам был пятым, последним, ребенком в семье (еще трое родились мертвыми), где мать полностью подчинила себя интересам мужа и детей, а отец являлся полноправным хозяином и главой.

«Я никогда не видел маму красивой. Я видел распухшее от сердечной болезни безобразно толстое рабочее животное, с усилием переставлявшее опухшие ноги и передвигающееся в одном и том же десятиметровом направлении от кухни до столовой, варящей пищу, ставящей опары, с опухшими руками, пальцами, обезображенными костными панарициями. С мамой моей отец никогда и ни в чем, даже в мелочах не считался - все в семье делалось по его капризу, по его воле и по его мерке. Я не епископ и не священник. Но свою маму хотел бы причислить к лику святых».

Отец писателя Тихон Николаевич был выходцем «из самой темной лесной усть-усольской глуши», потомком шаманского рода, «незаметно и естественно сменившего бубен на кадило». Человек авторитарный, независимый, образованный и веротерпимый. Сторонник научного прогресса и просвещения, блестящий оратор, активный общественник. Он то открывал воскресные школы, то создавал Общество трезвости, то организовывал сельскохозяйственные выставки, то участвовал в митингах. «Отец вечно спешил на какие-то заседания, собрания - уже за завтраком было видно, что он давно не дома».

|

| В 1966-м Варлам Тихонович познакомился с сотрудницей Центрального государственного архива литературы и искусства Ириной Сиротинской, которая сегодня считается его последней спутницей жизни и единственной литературной наследницей |

Шаламов вспоминал, что редко заставал отца за долгой молитвой - Тихон Николаевич молился немногословно, быстро и зачастую своими словами. «Стригся покороче, носил рясы покороче, крестился не столь истово, как другие». Главной иконой в их доме считалась наклеенная на фанеру репродукция картины Рубенса - лик Христа в терновом венце. «Бешенство, в которое приходила «черная сотня» Вологды при виде этого кощунства, было в городе хорошо известно. И в столице тоже».

В родной Вологде, где прошло детство и юность будущего писателя, у отца хватало противников и недоброжелателей, в том числе среди церковнослужителей. Плюс ко всему Вологда была городом черной сотни, погромы случались здесь регулярно, а Тихон Шаламов - один из немногих, кто открыто этому противостоял. После того как он отслужил панихиду по убитому в Петербурге председателю Думы депутату Герценштейну, его отстранили от службы в соборе, «и с этого времени начинается длительная, активная борьба отца с архиереями, которые, как на грех, приезжали один черносотеннее другого».

Отец и сын были весьма разными людьми, но я думаю, что исключительная совестливость, независимость, стойкость и особая природная закваска младшему Шаламову передалась по наследству. А вот то, что Шаламов-старший пытался воспитывать, как раз и не прижилось.

Варлам так и не разделил отцовскую любовь к настоящим мужским увлечениям вроде охоты и рыбалки, зато всю жизнь развивал свой интерес к литературе, истории и театру. Расходились они и в ключевых вопросах.

«Отец верил, что будущее России в руках русского священства, за которым путь государственного строительства и обновленчества». Кумирами сына были народовольцы. Когда стало окончательно ясно, что потомственного священнослужителя из Варлама не выйдет, Тихон Николаевич пытался сориентировать его по медицинской части. Но медициной сын не интересовался, к тому же плохо переносил физические страдания людей и животных. По злой иронии судьбы, физических страданий Варламу выпадет с лихвой, а стремительная медицинская карьера спустя много лет спасет ему жизнь.

Если бы не восьмимесячные фельдшерские курсы в 300 километрах от Магадана, куда доходягу Шаламова, «рыцаря трех «Д» - деменции, дизентерии и дистрофии», направил врач Пантюхов, Россия бы не получила своего «второго Достоевского». Мечта отца все-таки сбылась, хотя и после его смерти.

|

| Последнее прижизненное фото Варлама Шаламова в пансионате для престарелых и инвалидов, куда его поместили «с помощью друзей и Союза писателей», 1981 год |

А при жизни Тихон Николаевич категорически отказывался верить, что сыну священника в заново строящемся мире высшее образование не светит. Он был из старой когорты российских идеалистов и считал подобные заявления домыслами. Для поступления в вуз требовалась характеристика от роно (так называемая «командировка»), и, наступив на гордость, отец записался на прием к заведующему, товарищу Ежкину. Варлама взял с собой более для физической, нежели для психологической поддержки - к этому моменту отец практически ослеп.

«Товарищ Ежкин принял нас стоя, сам не садясь и не сажая нас. Отец держался за мое плечо, чтобы не ошибиться - в каком направлении ему говорить, и изложил просьбу. Товарищ Ежкин был до глубины души возмущен. Его голос звенел: «Ваш сын, гражданин Шаламов, не получит высшего образования. Поняли?». Отец молчал. «Ну а ты, - обратился заведующий ко мне. - Ты-то понял? Отцу твоему в гроб пора, а он еще обивает пороги, просит. Вот именно потому, что у тебя хорошие способности, - ты и не будешь учиться в высшем учебном заведении - вузе советском». И товарищ Ежкин сложил фигу и поднес ее к моим глазам. «Это я ему фигу показываю, - разъяснил заведующий роно слепому, - чтоб вы тоже знали». В 1926 году, когда я поступил в университет, отец молился на коленях всю ночь. Но, как всегда, напрасно». («Четвертая Вологда»).

В 26-м Варлам Шаламов поступил сразу в два вуза - по направлению от завода в Московский текстильный институт и по свободному набору - на факультет советского права Московского государственного университета. Выбрал МГУ. При зачислении в графе «социальное происхождение» указал, что отец - инвалид, скрыв, что он священник. Через два года обман раскроется и Шаламова отчислят из университета.

«УМРИ ТЫ СЕГОДНЯ, А Я ЗАВТРА»

В феврале 1929-го его впервые арестовали за участие в подпольной троцкистской группе, занимавшейся распространением дополнения к «Завещанию Ленина». Активистов взяли во время облавы в нелегальной типографии.

Многие, наверное, помнят знаменитое ленинское «Письмо к съезду», написанное вождем незадолго до смерти. Письмо содержало оценку ближайших соратников, в том числе товарища Сталина, который, по мнению Владимира Ильича, в силу некоторых личных качеств не совсем годился «для должности генсека». «Сталин для этого слишком груб», - уточнил Ленин.

|

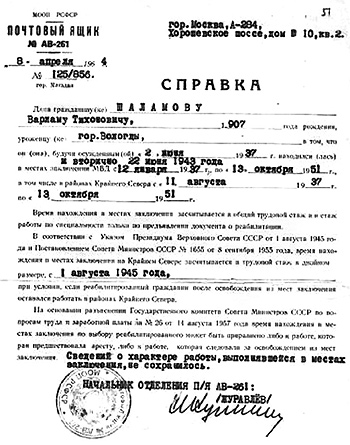

| Справка об отбывании осужденным Шаламовым второго и третьего сроков «в районах Крайнего Севера» с 12 января 1937-го по 13 октября 1951-го. «На Колыму нас везли умирать и с декабря 1937 года расстреливали ежедневно под оркестр, под туш по спискам...» |

В 1929-м «Завещание» считалось клеветническим документом, но приговаривали еще по-божески, и трехлетнее наказание социально опасный Шаламов отбывал в Вишерском лагере на Северном Урале, после чего был восстановлен в правах и вернулся в Москву, где устроился на работу в журнал «За промышленные кадры». В 1936-м в журнале «Октябрь» опубликовал свою первую новеллу «Три смерти доктора Аустино», но уже в январе 1937-го получил новый срок - за «контрреволюционную троцкистскую деятельность». Дали пять лет лагерей с использованием на тяжелых работах.

С этого момента в его жизнь входит Колыма. Магадан, бухта Нагаево, «Черная речка», «Партизан», «Кадыкчан», «Аркагала», «Джелгала»... Золотые прииски, угольные забои... Вечный холод, бесконечный голод, ежедневные побои, вши, чудовищные нормы.

По закону норма на Колыме была 15 кубометров железной руды в день, рабочий день длился 14 часов, с 1937 года выходные в лагерях отменили, и искупать тяжкую вину непосильным трудом зэка не гоняли лишь в том случае, если температура падала ниже 50 градусов.

Кормили по-разному. «Голодали в лагере не все, но почему это так, я не узнал никогда». Одевали тоже. Валенок врагам народа не полагалось - им выдавали сшитые из драных ватных штанов чуни. Еще одна из особых примет Колымы - обилие воров и бандитов, носивших в зоне статус «друзей народа». «Друзья», называвшие политзаключенных «фашистами», наряду с конвоем и лагерным начальством были основными проводниками «высокой политики сталинских времен». Могли убить из-за сломанной спички, могли из-за целой, могли просто из любопытства или для развлечения. Могли не просто убить, а соригинальничать - например, перепилить живому человеку шею двуручной пилой. Именно из мира «друзей народа» проникла в среду поликаторжан поговорка: «Умри ты сегодня, а я завтра».

После колымского цикла Варлама Шаламова «Очерки преступного мира» уже невозможно читать Бабеля с его лирико-романтическим Беней Криком, не говоря уже о Погодине с его лихим Костей-капитаном. По сути, «Очерки» - единственный документ художественной прозы, развенчивающий устойчивые мифы о честном воровском слове и бандитском кодексе чести, поэтому с этим документом полезно ознакомиться всем, кто по каким-то причинам очарован «маскарадным блеском уголовной романтики», плохо понимая, что значит слово «блатной».

«Растленный дух блатарей пронизывал всю колымскую жизнь. Блатари - хозяева жизни и смерти в лагере. С ворами считается начальство, вор никогда не работает. Они всегда сыты, умеют достать, когда все остальные голодны. Повар приносит им ежедневно с кухни украденные консервы и сладости, хлеборез никогда не откажет им в хлебе. Вся вольная одежда на плечах блатарей, парикмахер приходит стричь их «под бокс» на дом, в барак, захватив свой лучший инструмент».

|

| Похороны Шаламова на Кунцевском кладбище Москвы, январь 1982 года. В 2002-м, через 20 лет после смерти писателя, был опубликован очерк Елены Захаровой-Хинкис «Последние дни Варлама Шаламова», где среди прочих подробностей она вспоминает, что «в день похорон у ограды Троекуровского кладбища дежурили черные «волги», а к стеклу кабины похоронного автобуса был прикреплен портрет Сталина». Странно, что Захарова помнит «волги» и Сталина, но забыла, на каком кладбище хоронили Шаламова. Тогда о месте на престижном Троекуровском — филиале Новодевичьего для бывшего лагерника из психушки речь даже идти не могла |

Для настоящего вора нет большей доблести, нежели нарушить любое данное слово, растоптать любую клятву. И не важно, кто перед ним - честный фраер, битый фраер или свой же, но помельче. В этой среде не существует «другого закона, кроме закона обмана - любым способом: лестью, клеветой, обещанием. Среди блатных вряд ли есть хоть один человек, который не был бы когда-либо убийцей».

К слову, в поэтизацию блатного мира, по мнению Шаламова, особую лепту внесла художественная литература, «которая вместо того, чтобы заклеймить уголовщину, сделала обратное».

«ОНИ ПРОСТО ЗАТОЛКАЮТ МЕНЯ В ЯМУ»

В мае 1943-го по доносу солагерников Шаламова вновь судили - на этот раз «за антисоветские высказывания и похвалу в адрес великого русского писателя Ивана Бунина». За писателя Бунина ему дали еще 10 лет.

В знаменитой шаламовской памятке «Что я видел и понял в лагере» среди 46 пунктов есть и такой: «Перейти из состояния заключенного в состояние вольного очень трудно, почти невозможно без длительной амортизации». Еще два года после окончания третьего срока Шаламов провел на Колыме, постепенно переходя в состояние вольного и зарабатывая деньги для возвращения в Москву. В 1954-м он развелся с первой женой Галиной Гудзь, с которой познакомился в Вишерском лагере в начале 30-х. Из 20 лет их брака он всего три года провел с женой и два - с дочерью. Елена выросла без отца, так и оставшись Шаламову чужим человеком до конца его жизни.

В 1953-м он знакомится с Борисом Пастернаком, который вводит его в литературные круги. Начинает работать над «Колымскими рассказами», в 1956-м наконец перебирается в Москву, женится на писательнице Ольге Неклюдовой и болеет, болеет, болеет.

Особенно досаждала стремительно развивающаяся болезнь Меньера - регулярные головокружения, потеря равновесия, невозможность ориентироваться в пространстве. Острые приступы часто происходили на улице, и окружающим казалось, что человек сильно пьян. Из-за этого недуга Варлам Тихонович старался реже покидать дом, и постепенно возник миф о его затворничестве, которое, на самом деле, носило чисто медицинский характер.

В 1961-м выходит первая шаламовская книга стихов «Огниво», в 1964-м - «Шелест листьев». К концу 60-х у Шаламова завершены сборники рассказов колымского цикла «Артист лопаты», «Левый берег» и «Воскрешение лиственницы», но издаются лишь стихи.

В 1972-м он узнает о публикации отдельных частей «Колымских рассказов» в радикальном западном антисоветском журнале «Посев», после чего выступает в «Литературной газете» с протестом против незаконных изданий, нарушающих авторское право. Из-за этого письма весьма прохладные отношения Шаламова с большинством коллег и товарищей окончательно разладились - подобных вещей диссидентствующая литературная интеллигенция не прощает. Это немедленно было истолковано как попытка угодить властям, власти же мастерски использовали внутрицеховой конфликт - в этом же году Варлама Шаламова приняли в Союз писателей.

Остается лишь удивляться принципиальности русской интеллигенции, которая в совершенно, на мой взгляд, искреннем порыве углядела корыстные мотивы. Тот факт, что для русского писателя действительно крайне важным был выход рассказов на родине, а не за рубежом, почти никто не рассматривал. Как и то, что его могла оскорбить вся эта тайная возня у него за спиной, без его участия, и что подобные публикации Шаламов воспринял как жалкую подачку, а не как внимание и уважительное отношение, на которое он претендовал.

Он периодически узнавал от кого-то, что его где-то печатают, не имея никакой возможности контролировать этот процесс - публикации в «Посеве» были далеко не первыми. Впервые четыре «Колымских рассказа» вышли в 1966-м в нью-йоркском «Новом журнале», затем спустя год - в Кельне, на немецком, под названием «Рассказы заключенного Шаланова», а через два года одноименный перевод появился и во Франции. Запад активно публиковал воспоминания жертвы сталинских репрессий, при этом толком не зная фамилию жертвы. Учитывая непростой характер Варлама Тихоновича, не сложно догадаться, что ему меньше всего хотелось выступать «простым советским заключенным» с исковерканной фамилией в чуждых ему эмигрантских раскладах.

При жизни Шаламова «Колымские рассказы» еще раз издадут в Лондоне (вновь вопреки авторской воле), а на родине начнут публиковать в толстых журналах в разгар перестройки. Первое отдельное издание выйдет через семь лет после смерти писателя.

В 1977-м, в связи с 70-летием, его представят к ордену «Знак почета», но награду так и не дадут. Он начинает терять слух и зрение, зато КГБ усиливает и без того свой пристальный надзор, под которым Шаламов находился еще с середины 20-х годов. Выпихнуть его из страны было уже довольно сложно - состояние здоровья Варлама Тихоновича резко ухудшалось, поэтому делалось все возможное, чтобы предотвратить любой резонанс вокруг имени популярного литературного зэка. «Они просто затолкают меня в яму...» - пророчески обронил как-то Шаламов.

Поразительно, но за всю постлагерную жизнь в советской зоне у него так и не появилось никого по-настоящему близкого, кроме любимой кошки Мухи. «Ближе ее не было у меня существа никогда», - признается он, когда ее уже не станет. В один из дней Муха пропала, и Варлам Тихонович искал ее везде, не находя себе места, наконец узнав от рабочих во дворе, что они недавно закопали убитую кем-то кошку. Он откопал ее, вымыл, высушил на батарее и похоронил. Муха и была его семьей, а семьи в общепринятом смысле Шаламов так и не создал, единственная дочь с отцом не общалась и на похороны не пришла.

В 1966 году, после развода с Неклюдовой, он познакомился с сотрудницей Центрального государственного архива литературы и искусства Ириной Сиротинской, которая после смерти писателя станет официально считаться его последней спутницей жизни, единственным биографом, литературной наследницей и выпустит книгу «Мой друг Варлам Шаламов».

Даже учитывая заслуги Сиротинской в популяризации шаламовского творчества и работе с его архивами, мне трудно понять, как, имея рядом столь заинтересованного человека, немощный старик мог, словно бездомный бродяга, околеть в интернате для слабоумных. И почему самый тяжелый последний год жизни Шаламова в доме престарелых за ним ухаживал его товарищ Александр Морозов, а не близкая женщина-друг. Он умер так дико, подло и стыдно, что сегодня никто не имеет морального права записываться к нему в друзья.

В 1979 году, как свидетельствуют официальные источники, Шаламова «с помощью друзей и Союза писателей» отправили в пансионат для престарелых и инвалидов, где ему выделили шестиметровую комнату на двоих с прикованным к постели соседом.

Александр Морозов, навещавший Шаламова, а затем и взявший на себя весь уход за ним в пансионате, вспоминает, что лечения там не было никакого, медикаментов тоже, к миске с едой забывали подать ложку и поднести лишний раз воды. Морозов, Елена Хинкис и Татьяна Трусова - внучка профессора Уманского, героя одного из «Колымских рассказов» «Вейсманист», - сами убирали у Варлама Тихоновича в комнате, приносили еду и одежду, меняли постельное белье, купали, стригли ногти.

Персонал пансионата понятия не имел, кто такой Шаламов, зато директор Селезнев возмущался, что вокруг этого поэта «развели шум», «печатают его», «дали премию», «являются какие-то юнцы с магнитофонами» и «уже звонил Евтушенко». Но самое главное - «товарищи из ГБ интересуются»...

Через три года по заключению медэкспертизы с диагнозом «старческое слабоумие» Варлама Шаламова переводят в интернат для психохроников. Как вспоминает Морозов, решение принималось «вне медицинской компетенции» и добиться его отмены было невозможно. Хватало других компетентных органов.

«А МОЖЕТ, ОН ТАКОЙ МЕРТВЕЦ, ЧТО НЕ ВОЗЬМЕТ ЗЕМЛЯ?»

14 января 1982 года санитары, перевозившие Шаламова из дома престарелых в интернат, прикрутили его, одетого лишь в больничную пижаму, к носилкам и в ледяном кузове доставили на окраину Москвы. Там его сгрузили в нетопленом коридоре, поскольку все палаты были заняты, и в ожидании врача 74-летний человек, переживший за год до этого инсульт, пролежал прикрученным к носилкам почти сутки.

Он умер 17 января в палате на восемь человек, так и не получив за три дня никакой медицинской помощи. Врач указал причиной смерти двустороннюю крупозную пневмонию.

Его отпевали в Никольской церкви - в самом центре Москвы. Литургия закончилась, а гроб с телом все никак не привозили. Власти почему-то считали Шаламова опасным покойником и пытались предотвратить незапланированные акции. Трудно сказать, чего они боялись. Смерть писателя прошла практически незамеченной, не став для страны ни особым событием, ни тяжелой утратой.

Хоронили на Кунцевском кладбище. Заупокойную литию читал отец Александр Мень. По одним официальным источникам, на похоронах присутствовало более тысячи человек, по другим - более сотни.

Как опять-таки свидетельствуют отдельные источники, «свои последние стихи Шаламов продиктовал Ирине Сиротинской за несколько дней до смерти»:

Кусочек сердца - это ведь не кость,

Помягче, и цена ему иная.

Так я вошел, последний райский гость,

Под своды рая.

Сейчас трудно разобраться, кому и что он диктовал за несколько дней до смерти в смрадной палате страшной советской богадельни. В связи с кончиной Шаламова вспоминается другое его стихотворение - «Новый год»:

Под Новый год я выбрал дом,

Чтоб умереть без слез.

И дверь, окованную льдом,

Приотворил мороз.

И в дом ворвался белый пар,

И пробежал к стене,

Улегся тихо возле нар

И лижет ноги мне.

Косматый пудель, адский дух,

Его коварен цвет,

Он бел, как лебединый пух,

Как новогодний дед.

В подсвечнике из кирпича,

У ночи на краю,

В углу оплывшая свеча

Качала тень мою.

И всем казалось - я живой,

Я буду есть и пить,

Я так качаю головой,

Как будто силюсь жить.

Сказали утром, наконец,

Мой мерзлый хлеб деля:

«А может, он такой мертвец,

Что не возьмет земля?».

Вбивают в камни аммонал,

Могилу рыть пора,

И содрогается запал

Бикфордова шнура.

И без одежды, без белья,

Костлявый и нагой,

Ложусь в могилу эту я -

Поскольку нет другой.

Не горсть земли, а град камней

Летит в мое лицо.

Больных ночей, тревожных дней

Разорвано кольцо.

В 2000 году с надгробия Варлама Шаламова неизвестные отморозки оторвали бронзовую голову и унесли, вероятно, сдав на лом цветных металлов. Автора памятника - товарища Шаламова, тоже бывшего лагерника, скульптора Федота Сучкова - уже не было в живых, но осталась гипсовая копия головы. Благодаря ходатайству Ирины Сиротинской, Олега Чухонцева, Беллы Ахмадулиной, Фазиля Искандера и других с этого уцелевшего слепка работники Череповецкого завода изготовили новый памятник, сами привезли в Москву и установили.

Осквернения и разорения могил редко случаются в охраняемых мемориалах, но мне кажется, Кунцевское кладбище все равно более подходящее место для шаламовского праха, нежели Ваганьковское, где с некоторых пор принято с почестями хоронить воров в законе, или Новодевичье, уставленное монументами советских палачей и их жертв.

«Может, лучшей и нету на свете калитки в ничто, - писал Бродский еще в одном надгробном стихотворении. - Человек мостовой, ты сказал бы, что лучшей не надо...». Для Шаламова, человека бескрайней колымской мостовой, который, как никто, умел вести себя в толпе, может, лучшей и нету калитки, нежели на одной из затерянных тропинок Кунцевского, где обычные люди навещают своих близких. «Может, потому и не умираю...».

=====================Интересный факт - именно воры и бандиты в сталинских ГУЛАГАХ называли политзаключённых фашистами, и эту "славную" традицию сегодня возродила кремлёвская власть, традиционно назначавшая фашистами всех, с кем она собиралась воевать, и к ним же причислила украинцев, защишающих Независимость своей страны от российской бандитской агрессии. Что и показали в комментариях из приведенных примеров в верхней подборке цитат наши форумные приверженцы ГУЛАГовских палачей - "маємо те, що маємо" ...((

К счастью, таких у нас намного меньше, чем в соседней России, а я рекомендую всем, кто не знает правды о людоедском совке постараться найти время и посмотреть этот фильм-хронику жизни последнего великого русского писателя ХХ века. Здесь я размещаю 1-ю серию, остальные легко можно найти на ютубе...

Коментарі