Кстати, о Колыме - часть 1

- 06.03.16, 17:38

- Неленточные.

из комментариев в сети

Недавно на ютубе я посмотрела 12-серийный художественный фильм о Варламе Шаламове - "Завещание Ленина", созданный по его воспоминаниям и по воспоминаниям его близких, и я была потрясена этим фильмом, хотя я давно знала о ГУЛАГЕ, и ранее на православных ресурсах читала рассказы В. Шаламова . Но каким реально был Шаламов я узнала благодаря этому фильму,

Я не стану пересказывать содержание фильма, воспользуюсь интересной публикацией из газеты «Бульвар Гордона», № 3 (351) 2012, январь

«МОИ РАССКАЗЫ - ЭТО, В СУЩНОСТИ, СОВЕТЫ ЧЕЛОВЕКУ, КАК ДЕРЖАТЬ СЕБЯ В ТОЛПЕ»

Он был слишком обоюдоострым, некомфортным и неудобным. Из той редкой породы людей, которые в любой среде существуют сами по себе. С чисто человеческой стороны это далеко не лучший удел, но именно благодаря своей отдельности и самодостаточности Шаламов не только сохранил человеческий облик там, где это порой было не под силу иным титанам духа, но и создал новую прозу.

«Я пишу о лагере не больше, чем Экзюпери о небе или Мелвилл о море. Мои рассказы - это, в сущности, советы человеку, как держать себя в толпе...». На первый взгляд, вроде бы нарочито скупая характеристика собственного творчества, но он и не любил трескучих фраз. «Когда я слышу слово «добро», я беру шапку и ухожу».

В умении держать себя в толпе рядом с Шаламовым сегодня некого поставить, а весь его личный пример воспринимается как труднопостижимая экзотика. К слову, Варлам Тихонович никогда и не пытался выдвигать себя в качестве образца для подражания и всячески избегал нравоучительного, а тем более осуждающего тона. Его проза - язык суровой констатации, особая жизненная философия, которая держится на знании жизни, а не на представлениях о ней. Применительно к Шаламову избитый афоризм «Жизнь шире литературы» вновь обретает подлинный смысл.

«У меня изменилось представление о жизни как о благе, о счастье. Колыма научила меня совсем другому. Сначала нужно возвратить пощечины и только во вторую очередь - подаяния. Помнить зло раньше добра. Помнить все хорошее - сто лет, а все плохое - двести. Этим я и отличаюсь от всех русских гуманистов девятнадцатого и двадцатого века».

|

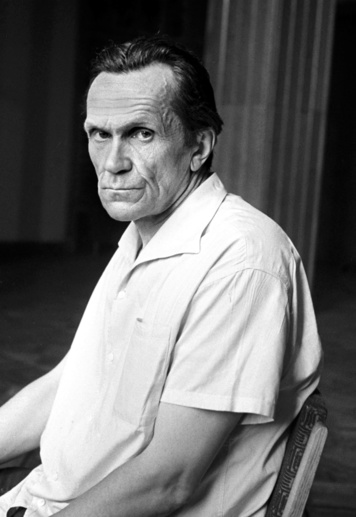

| Фото «ИТАР-ТАСС» |

Ему можно, наверное, возразить, ссылаясь опять-таки на многовековой литературно-исторический опыт. Дескать, злая память убивает душу, навсегда калечит личность, что «помнить зло раньше добра» противно человеческой природе... Я думаю, возразить Варламу Тихоновичу может лишь тот, кто прошел через то же в тех же местах, но нашел в себе силы простить. Тот, кто знает, что «мертвецы на Колыме не пахнут - они слишком истощены, обескровлены, да и хранятся в вечной мерзлоте», но сумел об этом забыть. Он не сумел. Да и в человеческой природе, которой Шаламов навидался за 17 лет лагерных сроков, оказалось много такого, что просто невозможно забыть, имея мозг и тело.

«В нашем этапе конвой напоил зубную врачиху, осужденную по 58-й статье по делу «Тихого Дона», и каждую ночь насиловал ее коллективно. В том же этапе был сектант Заяц. Отказывался вставать на поверку. Его избивал ногами конвой. Я вышел из рядов, протестовал и той же ночью был выведен на мороз, раздет догола и стоял на снегу столько, сколько захотелось конвою».

«На Колыму нас везли умирать и с декабря 1937 года расстреливали ежедневно под оркестр, под туш по спискам, читаемым дважды в день на разводах, - дневной и ночной смене».

«На следующий день температура упала с минус 40 до 29, и день казался по-летнему теплым».

«Состояние у меня было такое, что никакого добра мне сделать было уже нельзя. Мне было безразлично - делают мне добро или зло. Тепло было для меня важнее добра».

«Я спал и по-прежнему видел свой постоянный колымский сон - буханки хлеба, плывущие по воздуху, заполняющие все дома, улицы, всю землю».

«Наверное, это очень по-русски - радоваться, что невиновному дали пять лет. Могли ведь дать и пятнадцать. Могли и вышака».

|

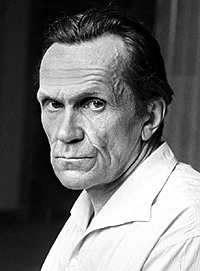

| Варлам Шаламов после отбывания первого трехлетнего срока в Вишерском лагере на Урале, Москва, 1932 год |

«Когда стало теплей, к весне, в лагерной столовой начались страшные игры «на живца». На пустой стол клали пайку хлеба, потом прятались в угол и ждали, пока голодная жертва, доходяга какой-нибудь, подойдет, завороженный хлебом, и дотронется. Тогда все бросались из угла, из темноты, из засады, и начинались смертные побои вора, живого скелета... Организатором этих развлечений был доктор Кривицкий, старый революционер, бывший заместитель наркома оборонной промышленности. Вкупе с журналистом «Известий» Заславским».

«Каждый день на глазах всей бригады бригадир Сергей Полупан меня бил: ногами, кулаками, поленом, рукояткой кайла, лопатой. Выбивал из меня грамотность. Выбил несколько зубов, надломил ребро».

«Желания жить не возникало. Кожа сыпалась с меня, как шелуха. В дополнение к моим язвам цинготным гноились пальцы после остеомиелита при отморожениях. Шатающиеся цинготные зубы, пиодермические язвы, следы от которых есть и сейчас на моих ногах... Помню неутолимое желание есть».

«Возвращаться с работы приходилось в гору, карабкаясь по ступенькам, цепляясь за остатки оголенных, обломанных кустиков, ползти вверх. После рабочего дня в золотом забое, казалось бы, человек не найдет сил, чтобы ползти наверх. И все же - ползли. И - пусть через полчаса, час - приползали к воротам вахты, к баракам. На фронтоне ворот была обычная надпись: «Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства».

Варлам Тихонович как-то заметил, что «если бы Достоевский попал на Колыму, его постигла бы немота». Трудно сказать, что случилось бы с Достоевским, а читая Шаламова, пожалуй, больше всего поражаешься ровному тону рассказчика, в котором нет и намека на геройство, не говоря уж об упоении страданиями, присущем летописцам с гораздо более скромным опытом.

«ЗА СУП Я НИКОГДА НЕ РАССКАЗЫВАЛ РОМАНОВ»

Он был необыкновенно гигиеничным человеком. Есть такое редкое явление, как гигиена внутренняя, никак не связанная с внешней. «За суп я никогда не рассказывал романов», - писал Шаламов в рассказе «Заклинатель змей».

|

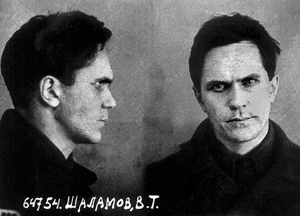

| Свой второй срок — пять лет на тяжелых работах — Шаламов получил за контрреволюционную деятельность в январе 1937-го. «Наверное, это очень русское счастье — радоваться, что невиновному дали пять лет. Могли ведь дать и пятнадцать. Могли и вышака» |

Существовала среди множества официальных и неофициальных лагерных должностей одна довольно хлебная - «романист». На нее, как и на любую другую, в лагере назначали. В данном случае кто-нибудь из местных королей - какой-нибудь Сенечка или Феденька в законе. Желая приобщиться к прекрасному, Феденька выяснял, кто есть поблизости из грамотных, способных «тискать романы» - то бишь рассказывать ночами близко к тексту и с выражением «Графа Монте-Кристо», «Отверженных» или «Королеву Марго».

Желающие находились всегда и мгновенно - бывшая профессура, учителя, литераторы, актеры, режиссеры и прочие деятели культуры, мотавшие срок как троцкисты, английские шпионы и вредители. Занятие непыльное и неопасное. Правильно читаешь - получаешь лишнюю пайку хлеба, миску супа, а то и кусок сахара. Тебе обеспечено место на теплых верхних нарах, тебя, как приближенного к настоящей лагерной власти, никто не обидит. Пока тискаешь романы, ты спасен, хороших «романистов» в зоне ценили.

«Вы, вероятно, тоже в свое время использовали это единственное преимущество грамотности здесь?». - «Нет, - сказал я, - нет. Мне это казалось всегда последним унижением, концом». - «Это осуждение?». - «Ничуть. Голодному человеку можно простить многое, очень многое».

Ради куска сахара Шаламов не тискал романов даже тогда, когда это могло спасти ему жизнь. В матерчатой шапке, в веревочной обуви, в завшивленном зэковском мотлохе он долбил вечную мерзлоту при минус 50-ти, покрытый цинготными пятнами и незаживающими язвами, перебитыми костьми ложился на золотых приисках, с трудом переставляя обмороженные ноги в галошах, куда крови с гноем натекало столько, что в них чавкало, словно в болоте, но обслуживать паханов «Королевой Марго» считал для себя концом и последним унижением.

Что уж говорить о куске сахара, за который нужно было расстараться в мирной жизни? Для множества интеллигентов, спасавших этот мир красотой, постлагерный Шаламов так и остался угрюмым неприветливым зэком, не снимавшим меховой ушанки даже в июльской Москве. Кстати, Шаламов не любил и не употреблял слово «зэк», а уж «зэки» просто на дух не выносил. Говорил, что «зэков» в русскую литературу ввел «Солженицын, не знавший лагерей», - те, кто знали, использовали либо «зэка», либо синонимы.

|

| С первой женой Галиной Гудзь Варлам познакомился в лагере на Вишере. В 1934-м они поженились, в 1935-м родилась дочь Елена |

Действительно весь подлинный фольклор, а не поздние стилизации увековечил лишь одну грамматическую форму. «Слышишь, Волга-река, если рядом зэка, днем и ночью не дремлют чекисты, это значит, крепка у рабочих рука, значит, в ОГПУ коммунисты». «От качки вздыхали зэка, обнявшись, как родные братья, и лишь иногда с языка слетали глухие проклятья...».

Деталь - упрямая вещь и всегда выдает автора с головой. Особенно в коварном жанре биографической прозы. В крупном можно соврать и слукавить, деталь всегда подведет. Иногда она говорит об авторе больше, чем о его герое. Иногда может сказать больше, чем хотелось бы автору.

Именно детали «Колымских рассказов» когда-то перевернули мое сознание. Именно на детали солженицынского «Одного дня Ивана Денисовича» - «Шухов достал хлебушек в белой тряпочке» - я однажды в предельном недоумении застряла и до сих пор недоумеваю, откуда у Ивана Денисовича взялась белая тряпочка?

Вспомнился шаламовский вафельный шарф из рассказа «Любовь капитана Толли»: «Вшей в шарфе было столько, что он шевелился, когда я, чтобы отряхнуть, снимал его на минуту и укладывал на стол у лампы». Хотя доводилось видеть Шаламову и белые тряпочки.

«Уполномоченный Романов стоял передо мной. Вернее, я стоял перед ним, а он, низенький, полный, пахнущий духами, подвижный, вертелся вокруг меня, разглядывал мою фигуру черненькими быстрыми глазами. Запах заключенного дошел до его ноздрей, и он вытащил белоснежный носовой платок и встряхнул его. Волны музыки, тепла, одеколона охватили меня. Главное - тепла» («Заговор юристов»).

«НЕ НАДО ПЕТЬ МНЕ О НАРОДЕ. Я ЗНАЮ, ЧТО ЭТО ТАКОЕ»

Варлам Тихонович не очень жаловал народ, во всяком случае, пиетета и чувства вины, культивируемого представителями образованного класса, по отношению к простым людям не испытывал. Слишком часто попадал в ситуации, когда трудно найти хоть какое-то возможное оправдание для средневековой дикости, хамства и скотства. Он был честен и в этом. «Не надо петь мне о народе, о крестьянстве, - писал он в автобиографической книге «Четвертая Вологда». - Я знаю, что это такое».

|

| Со второй супругой писательницей Ольгой Неклюдовой Варлам Тихонович прожил 10 лет (фото из архива КГБ) |

Когда я думаю о том, каким непостижимым образом сложилась его жизнь и судьба после лагеря, хочется раз и навсегда отрезать: «Не надо петь мне об интеллигенции». Совершенно ведь невозможно понять, как так получилось, что человек уникального жизненного знания, опыта, личных качеств и художественных способностей зацепил свою страну, словно косой дождь, оказавшись в ней почти никому не нужным, неприкаянным, безгранично одиноким и даже презираемым. Как и то, почему великая русская интеллигенция проглядела великого русского писателя, предпочтя ему артистичного коммивояжера с бородой.

Сложившаяся прижизненная литературная судьба могла стать для Шаламова пусть не торжеством справедливости, но заслуженным оправданием и честной компенсацией адского времени, проведенного «человеческим шлаком в выгребной яме». Но «лагерь мироподобен» - неоднократно замечал Варлам Тихонович. В миру, как в зоне. Либо ты старательно играешь романиста, и тебя берегут, не обижают и подсовывают лучшие сахарные куски. Либо не играешь и идешь в тоскливом одиночестве в своей веревочной обуви по своей же вечной мерзлоте. Он так и не согрелся в Москве. Потому и не снимал ушанки в жару. Даже если это миф, он очень выразителен. А вообще, в мифы о Шаламове я не верю. Слишком много деталей.

«Мы вместе выходили на развод, на развод «без последнего», как ярко и страшно называют такие разводы в лагерях. Надзиратели хватали людей, конвоир толкал прикладом, сбивая, сгоняя толпу оборванцев с ледяной горы, спуская их вниз, а кто не успел, опоздал - это и называлось «развод без последнего», - того хватали за руки и за ноги, раскачивали и швыряли вниз по ледяной горе. И я, и Рабинович стремились скорее прыгнуть вниз, выстроиться и докатиться до площадки, где конвой уже ожидал и зуботычинами строил на работу. В большинстве случаев нам удавалось скатиться вполне благополучно, удавалось живыми добрести до забоя - а там что бог даст».

Бог дал ему добрести живым до окончания третьего и последнего срока, но послелагерная жизнь Шаламова стала еще одной зоной - отчуждения. Вокруг него постоянно увивались товарищи по несчастью, стукачи, упыри из органов, литературные мастера и подмастерья, женщины, завистники, дураки, проходимцы, сочувствующие, любопытствующие и помощники (один даже пытался выступить подельником)... При этом он все время был один.

«В глубине души я тосковал по единомышленнику, которого обязательно встречу на жизненной дороге, в самых глухих углах жизни, примеру которого буду следовать. Человек, у которого я буду учиться жить. Увы, все оказалось гораздо страшнее. Мне предстояло сойти в ад, как Орфею, - с сомнительной надеждой на возвращение».

«РЕПРЕССИИ БЫЛИ И БУДУТ ВСЕГДА, ПОКА СУЩЕСТВУЕТ ГОСУДАРСТВО»

В глубине души я все-таки верю в его возвращение. Вера - штука крепкая. И возможно, когда человечество окончательно окрепнет, чтобы быть честным с самим собой, он вернется. Сегодня же Шаламов по-прежнему официально не занесен в реестр классиков, никогда не попадал в рейтинг популярных авторов, не включен в курс школьной обязательной программы. О нем вроде и не забыли, но вспоминают по исключительным поводам и круглым годовщинам. Иногда вспоминают так, что лучше бы не знали. Готовя материал, я наткнулась в сети на очередную память благодарных потомков - кто-то из современных учителей написал, что «такие, как В. Шалимов, должны быть в списке обязательной школьной литературы».

|

| «Его судьба не удалась, как и всякая человеческая судьба», — любил повторять Шаламов. У себя дома в Москве, 1968 год |

Кстати, поинтересуйтесь у выпускников школ, слышали они что-нибудь об авторе «Колымской тетради» и если слышали, то где и что. Когда я училась в школе, он был еще жив, но узнала я о нем не от учителей и не из учебников. Мой личный культ Шаламова начался уже после окончания школы - в курортной библиотеке, где в одном из толстых журналов конца 80-х я случайно прочла его рассказ «Одиночный замер».

Одиночный замер - это когда не справляющегося с нормой выработки зэка ставят с его «кубиками» один на один. Нечеловеческие кубометры нормы на Колыме ласково назывались «кубиками», и экзекуция одиночных замеров применялась широко - вероятно, в качестве дополнительного морально-физического издевательства.

«Смотритель вымерил кубатуру забоя и поставил метку - кусок кварца. «Досюда», - сказал он». Дугаев возил, кайлил, сыпал, опять возил и опять кайлил и сыпал. До кварцевой метки было еще очень далеко. В конце адской смены выяснилось, что он выполнил 25 процентов нормы. «Цифра показалась Дугаеву очень большой. «Ну что ж, - сказал смотритель, уходя. - Желаю здравствовать». На следующий день он работал уже с бригадой, а через день его расстреляли. «И, поняв в чем дело, Дугаев пожалел, что напрасно проработал, напрасно промучился этот последний день».

До этого я не подозревала, что можно так просто писать о страшном. Собственно, в этом суть и творческого метода Шаламова, и его мировосприятия. Он не занимался описанием ужасов. Для него это вообще не было ужасом. Эта была обыденная многолетняя жизнь, которую он наблюдал, словно исследователь в лаборатории. «Белье мертвеца согрелось за пазухой Глебова и уже не казалось чужим. Багрецов улыбался. Завтра они продадут белье, променяют на хлеб, может быть, даже достанут немного табаку...». («Ночью»).

==============

Публикация большая, я не хотела её сокращать, окончание здесь - http://blog.i.ua/community/5706/1834866/

А особенно убивает мысль, что Яценюка на Западе знают,

и там не хотят его менять. Т.е. нам НАВЯЗЫВАЮТ мысль, что наша власть

была и ВЕЧНО будет КОРРУМПИРОВАННОЙ, и что никакие майданы у н

А особенно убивает мысль, что Яценюка на Западе знают,

и там не хотят его менять. Т.е. нам НАВЯЗЫВАЮТ мысль, что наша власть

была и ВЕЧНО будет КОРРУМПИРОВАННОЙ, и что никакие майданы у н

...

...  ...

...