Трудно быть человеком

- 12.10.09, 08:28

- ПрактическоеХристианство

Выдержки из статьи журнала "Отрок" . весь текст по ссылке http://www.pravoslavie.ru/smi/1466.htm

Эволюция «самости»

Около ста лет назад кто-то сказал: некоторые люди живут так, словно Бога нет. Героиня современного фильма, отчаявшись найти средства для лечения ребёнка, становится киллером. Она мотивирует свой выбор тем, что её «клиенты», бизнесмены и чиновники, «живут так, словно нас нет». Вот такое страшное развитие — человек уединяется, обособляется и отрешается — от Бога, от других людей, пока не остаётся сам. Где же здесь быть милосердию? Абсолютизация своего «эго», своей «самости» исключает возможность существования каких-то «ближних». И вот тут начинается торжество законов джунглей — побеждает сильнейший, око за око и «мені ж треба». Но Бог есть, и другие люди есть — значит, позиция,которая отрицает Бога и ближних — глубоко ошибочна. Это неправильный путь, и вечную жизнь так не унаследовать. Да и в земной жизни самоуверенный хищник может внезапно стать беззащитной жертвой. А ближних-то нет...Не случайно в притче о добром самарянине речь идёт и о любви к Богу, о любви к ближнему и о любви к себе. Эти три любви нельзя разделить. Ведь кажется, что Бога — доброго, милостивого, грозного, вечного и всемогущего— любить легко. Любить себя — просто и приятно. Но ближний — такой несимпатичный, требовательный, неблагодарный — как его любить? Но иного выхода нет:

«любовь к Богу заключается в любви к ближнему, и тот, кто возделает в себе любовь к ближнему, вместе с нею стяжает в сердце своём неоцененное духовное сокровище — любовь к Богу» (святитель Игнатий (Брянчанинов). И потому трудно быть человеком.

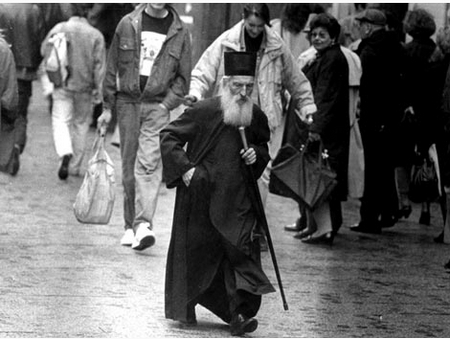

...Даже в храме, среди братьев-православных, иной раз испытываешь не то что нелюбовь, а эдакую неприязнь к ближнему. Перед Пасхой мы пошли на соборование. Медленно собирались люди, всё больше старики. Кашель, приглушённые жалобы на разнообразные хвори и маленькую пенсию. Морщинистые лица. Согнутые спины. Шаркающая походка. Одежды такие, что только в музее выставлять: жизнь в оккупации. Священники в светло-зелёных облачениях начинают расставлять верующих рядами. Те пытаются сбиться в кучу, жмутся поближе к знакомым. Да что ж они такие бестолковые, никак не встанут, я на работу спешу!.. Наконец началось.Свечи, запах ладана, дым, пронизанный столбами солнечного света. Батюшки проходят между рядами, быстро рисуя кресты на лбах и запястьях. И я понимаю, что мы тут все — вместе. Мы — воины. Мы стоим рядами, плечом к плечу, готовясь встретить врага, если надо, умереть, но не сделать и шагу назад. Наши командиры в светло-зелёном камуфляже нас не оставят. Мы стоим так уже тысячу лет и будем стоять ещё тысячу. Мы — братья по оружию, и нет ничего выше нашего братства, и братьев своих я люблю как самого себя... Это ощущение было коротким, но очень сильным. Люди вокруг снова превратились в стариков и старушек в нелепых одеждах, но для меня они теперь — боевые побратимы. Я улыбнулся: человеком быть трудно. Но можно!

По словам богослова, свидетельств о том, что волхвы существовали на самом деле, практических нет. Тем более нет доказательств того, что они были королями. Волхвы упоминаются только в Евангелии от Матфея, детали этой истории весьма туманны. «В Евангелии от Матфея говорится, что они были астрономами и жили где-то за пределами Римской империи. Вот все, что нам известно. Все остальное — легенда», - считает доктор Уильямс.

По словам богослова, свидетельств о том, что волхвы существовали на самом деле, практических нет. Тем более нет доказательств того, что они были королями. Волхвы упоминаются только в Евангелии от Матфея, детали этой истории весьма туманны. «В Евангелии от Матфея говорится, что они были астрономами и жили где-то за пределами Римской империи. Вот все, что нам известно. Все остальное — легенда», - считает доктор Уильямс.

(автор - Карло Кривелли)

(автор - Карло Кривелли)

(автор - Петро Перуджино)

(автор - Петро Перуджино)

(Мария Магдалина Рогира ван дер Вейдена)

(Мария Магдалина Рогира ван дер Вейдена)

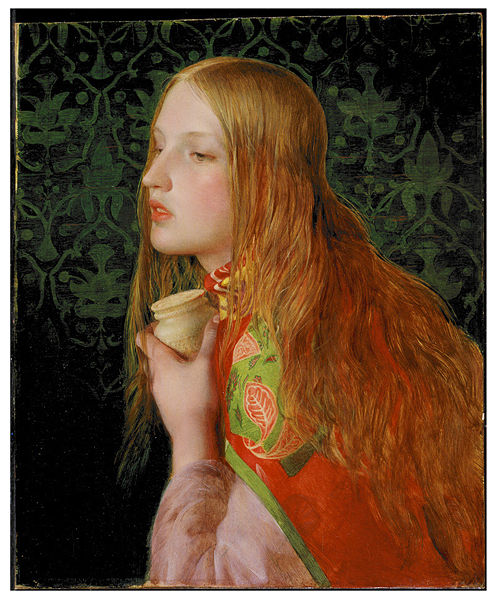

(Фредерик Сэндис. «Мария Магдалина», 1860

(Фредерик Сэндис. «Мария Магдалина», 1860

(резьба по дереву, Польша, XVII в.)

(резьба по дереву, Польша, XVII в.)

(Хусепе де Рибера)

(Хусепе де Рибера)