Реальная история про девочку и святителя Луку, с которым она познакомилась во время войны на железнодорожной станции

Меня, отец Дмитрий, Юлией зовут… Юлия Дмитриевна Миронова. Происхожу я из семьи этнических немцев. Мой прадед, Карл Августович, до революции был главным аптекарем в Петрограде. Семья у него была большая, можете себе представить – пятнадцать душ детей, но после революции жена, семь сыновей и две дочери уехали в Германию, а он остался.

|

По дороге в ссылку, от потрясения и переживаний, – а может и заболел чем, я уж точно не знаю, – словом, прадедушка мой умер где-то под Барнаулом. Из уважения к нему какие-то простые люди сохранили его тело в подвале на льду, сообщив в Петроград его младшей дочери, – моей бабушке, – где он. А бабушка только что родила мою мать, но тем не менее вместе с дедушкой они собрались и уехали из Петрограда, чтобы похоронить прадедушку как подобает.

Потом из Барнаула они уехали в Новосибирск, да там и остались. В этом городе я и родилась 20 августа 1935 года.

Девчонка я была боевая, моторная. Пацанка. В куклы никогда не играла. Но зато с детства любила петь, голосок у меня был хороший и ещё… и ещё у меня был самодельный игрушечный театр. Я его называла «Театр “Счастье”». Всё там было красиво, нарядно, празднично. Просто загляденье. Мне, помню, дедушка помогал фигурки вырезать, платья мастерили, наряды – с бабушкой, с мамой. Я вообще театр любила. И даже устраивала в своём игрушечном театре разные сцены – для каждой «постановки» свои декорации, костюмы. Что вы… всё серьёзно! Вот это, пожалуй, было единственное моё «девчачье» увлечение, а так всё больше с мальчишками дружила. Сорванец такой, всё правду-матку резала.

Ну вот. А потом – война. Мама специалист по бетону была, ну и пропадала сутками на заводе. У нас под Новосибирском развернули завод прямо в поле. Огроме-енный… Прямо на землю устанавливали бетонные подушки, а на них станки, от дождя натягивали брезентовый тент и – вперед! А рядом рабочие строили цеха. Работали на износ. Мальчишек лет по четырнадцать помню. Один у станка стоит, а другой тут же – в ящике с ветошью –отсыпается, грязный весь, чумазый, худой. Сменщик его работает, покуда на ногах стоять может. Какие там восемь часов, о чём вы! Жили на заводе. Когда уже стоять невмоготу – разбудит напарника – хлобысь на его место, и уже спит, как убитый. Ни тебе перерывов, ни перекуров. Женщина ходила с котелком: разбудит мальца, с ложки, как маленького, покормит и дальше идёт, а тот уже спит. Страшно выматывались люди, особенно когда самые напряжённые дни были на фронте. Но не дай Бог мальчишке у станка допустить брак! Могли тут же подойти НКВДшники и арестовать голодного, сонного паренька и увезти неизвестно куда. Я это видела своими глазами. Люди плакали, просили, но на чекистов это всё не действовало. Страшные это были люди.

|

То есть не то, чтобы на фронт; они решили: раз под Сталинградом наши победили, значит, теперь на фронте вроде как и без них обойдутся, а вот в партизаны податься или в разведчики – это дело другое. Ну, мальчишки, что тут скажешь… И вот они надумали сбежать, а меня решили с собой прихватить в качестве переводчицы. У меня ведь бабушка – этническая немка, и я с детства немецкий знала наравне с русским.

Ну, что… Без долгих сборов, как были, – еды только кой-какой прихватили и всё, – удрали. Добрались до станции, забрались тайком на платформу с тюкованным сеном и отправились воевать.

Ехали хорошо. Лето, тепло. Смастерили себе там в сене хибарку, словом, не война, а войнушка, – детский сад, честное слово. Доехали мы так до станции Котлубань. А там промзона повсюду, военные предприятия, как раз те, что работали на Сталинград, победу ковали. Военизировано всё. Помню, рельсы тянутся в каком-то яру, а по боками бетонные стены с блиндажами, со штабами, с огневыми точками. Ну и на станции нас обнаружил патруль. Снял с платформы и отвёл в один из штабов.

Там, помню, довольно уютно было, мирно. Какие-то связные постоянно приходили, отдыхали, кушали, сменяли друг друга. Словом, прифронтовая жизнь, но относительно спокойная, размеренная. Принял нас какой-то комиссар, приветливый на удивление, всё расспрашивал меня, кто я да откуда. Косички мне даже заплетал, помню. Такой симпатичный мужчина. Вот мы с ним общались, а тем временем привели пленного немца и принесли его кожаный портфель. Оказалось, этот немец – инженер, специалист по строительству мостов. А комиссар уже знал, что я по-немецки шпарю и говорит мне: «Ты пока поболтай с ним, – о доме, о семье расспроси, – а я пока документы его посмотрю».

Немец оказался не немец даже, а ингерманландец – это такая этническая группа: мужчины все белокурые, рослые красавцы с голубыми глазами… Раньше таких в гренадёры брали… Ну и этот тоже видный был, да и просто человек приятный. Христофером звали, как сейчас помню. Как-то мы с ним быстро разговорились и уже через полчаса пели вместе «Лёрелею» Гейне. Он со мной, ребёнком, общаясь, даже приободрился малость. Подумал, может, что всё обойдётся.

А надо сказать, в это время от Берии было указание: искать среди пленных немцев специалистов по ракетному делу. Нам это сам комиссар. И вот он документы немца просмотрел, отложил их и так, мимоходом говорит: «Нет, этот нам не нужен, придётся его расстрелять».

А я как услышала – у меня аж сердце зашлось. Я к этому комиссару так и кинулась.

– Вы что, – говорю, – как это расстрелять? Пленных нельзя расстреливать…

У него лицо изменилось. Каменное такое стало, глаза стальные. И говорит мне сквозь зубы:

– Что, родная кровь взыграла? Да я вас обоих сейчас…

|

Он и говорит тогда:

– Значит так, я вас, хлопцы, возьму, а этой пигалицы чтобы и духу здесь не было. Отведите её на станцию и отправьте домой.

Ну, делать нечего. Повели меня на станцию. А тут бомбёжка началась, и вот мне осколком разрубило ухо, видите – шрам до сих пор остался. На станцию прибежали, а с меня кровь хлещет. Смотрим – какой-то эшелон, рядом женщина-врач, мы к ней… Она меня затащила внутрь, рану обработала и стала зашивать… А тут состав тронулся, братья едва успели спрыгнуть и толком ничего обо мне не рассказали. Вот так я домой поехала. Сижу. Голова бинтами замотана, как шлем у танкиста. Отвоевалась, значит.

Ну, стали у меня допытываться: кто я и откуда, а я молчу… Не хочу домой, и всё. Решила остаться в поезде, помогать раненым. Так мы Новосибирск и проехали, – ночью, кажется. Наконец, добрались до Красноярска и здесь решили меня всё-таки сдать в милицию. И вот врач эта, которая ухо зашивала, ведёт меня по городу и плачет. «Я, – говорит, – из-за тебя на поезд опоздаю, и откуда ты навязалась на мою голову». Идёт быстро, я за ней едва поспеваю и вдруг – остановились.

Ну, я, как малявка, первым делом вижу перед собой ноги: мужские, без носков, в парусиновых туфлях поношенных. Дальше – брюки холщовые из самой простой, грубой ткани, а сверху такая рубаха, знаете, как Толстой носил, и перепоясана верёвочкой плетёной. Борода и волосы седые, помню, обстрижены как-то грубо, небрежно. Видно, что не до парикмахерской человеку. Вот это, как выяснилось позже, был святитель Лука. Валентин-Феликсович Войно-Ясенецкий – прославленный теперь святой, архиерей и известный хирург. А тогда оказалось, что докторша моя – его ученица, и они не виделись давно, так что обнялись, и давай плакать. Столько видно, накопилось в душе, что только слезами и выскажешь.

Вообще, первое, что меня поразило – это его глаза: грустные такие, страдающие. И ещё, он как-то всё время озирался, точно боялся, что его сейчас отругают, накажут за что-то. И мне вдруг его так жалко стало, что я возьми и ляпни:

– Дедушка, может у тебя зубки болят? А я могу боль снимать, меня бабушка научила.

Он улыбнулся и ответил:

– Да нет, девочка, не зубки у меня болят…

Ну, потом спутница моя объяснила святителю ситуацию, а он и говорит: «Так я как раз иду отмечаться в милицию, я ведь ссыльный и часто туда хожу, так что давай я девчушку отведу, а ты беги уже на поезд. Не опоздай». Ну, врачиха моя обрадовалась, поблагодарила Валентина Феликсовича и побежала обратно, а мы пошли дальше… в милицию.

А мне домой, как я уже сказала, ну никак не хотелось. У меня вообще с мамой отношения не ладились, такая, знаете, детская ревность: мама сестрёнку младшую родила, ну и всё внимание ей уделяла, а мне обидно. Присматривали за мной больше бабушка с дедушкой, но и к ним мне не очень хотелось возвращаться.

А святитель Лука тем временем по дороге всё у меня так обстоятельно расспрашивает и, знаете… я руку его запомнила, такую большую, тёплую. И так мне его за эту руку держать уютно, что вот так бы и прижалась щекой. С самого начала я ему как-то доверилась. А он меня сразу стал называть Юлочкой, и называл так уже всё время.

И вот мы подошли к опорному пункту, а я упёрлась и дальше идти не хочу.

Тогда Валентин Феликсович мне говорит:

– Ты, Юлочка, не бойся, я тебе даю слово, что насильно тебя в милицию не сдам. Давай так сделаем. Ты посиди во дворе, подумай пока, а я пойду, отмечусь и вернусь. И если ты захочешь домой, то мы тебя отправим, а если нет – так и нет. Не бойся, я тебя не обману.

Оставил меня на скамейке у милицейского участка, а сам зашёл внутрь. А я всё же насторожилась и думаю: вдруг он выйдет сейчас с милиционером и загребут меня как миленькую… Ну и спряталась за кустами.

Святитель Лука выходит, оглядывается, а меня нигде нет. Потом увидел и говорит с укором:

– Юлочка… Ай-ай -ай… Как же тебе не стыдно… Не поверила. Я ведь тебе слово дал. Ну что, не надумала домой ехать?

Я насупилась и только головой мотаю.

Он вздохнул и говорит:

– Ну ладно, возьму тебя с собой, в госпиталь… А там что-нибудь придумаем.

Взял за руку, и мы пошли.

А святитель тогда был назначен главным хирургом Красноярского края, но в то же время оставался ссыльным и жил прямо-таки в нищете. Никакой зарплаты ему, естественно, не полагалось, пайков тоже, а жил он знаете где?

|

То есть святитель жил в каморке дворника. Такая небольшая комнатушка, кровать, стол, стул, топчанчик . Иконы в углу, перед ними лампадка теплится, а за окном… А за окном обратная сторона деревянных ступеней парадного входа. То есть, понимаете, у него окно было как раз под крыльцом. Вот так он и жил.

Первое, что меня поразило, – это то, как почтительно к нему обратилась пожилая женщина-санитарка. Как я сейчас понимаю, она взяла у него благословение, а тогда меня просто потрясло, как она, сложив руки лодочкой, поцеловала руку святителя, а он перекрестил её склонённую голову. Я такого в жизни не видела.

Потом Валентин Феликсович вымыл руки, надел чистый халат, который ему принесла эта женщина, водрузил на голову белый колпак… И таким святитель показался мне величественным и красивым, что и я попросила его меня благословить. Он обрадовался, обхватил мою голову, поцеловал, перекрестил. И, знаете, точно светлее стало на свете!

Тем временем его поторопили, и он, повернувшись к санитарке, сказал:

– Позаботьтесь, пожалуйста, о девочке, накормите её, оденьте.

И вот эта женщина повела меня в комнату, где было много полок с бельём и больничной одеждой. Там она выбрала халат поменьше, скроила по мне и стала его сметывать и строчить на машинке. А пока шила, всё рассказывала, с кем меня свела судьба.

– Валентин Феликсович хирург от Бога, – рассказывала она. – Он такие операции делает, которые никто не умеет: кости, суставы из осколков складывает, молитвы читает, и они срастаются. Знаешь, как его больные любят – словами не передать! Да и мы все – врачи, санитары, медсестры – считаем его помощником Бога на земле.

Потом эта женщина повела меня по палатам. Если я видела, что раненому больно, я старалась погладить его забинтованную рану, и ему становилось легче. Плакала я при этом почти непрерывно.

Ну, вот так я поселилась в госпитале и жила прямо в каморке у святителя Луки.

Он тогда много оперировал, жутко уставал, случалось часто, что и ночью поднимали его, но когда у него выдавалось время, он со мной много разговаривал. Жаль, я маленькая тогда была, восемь лет, почти ничего не помню. Помню только, как мне хорошо с ним было, спокойно, радостно.

Всё расспрашивал про маму, про папу… И вот я ему сказала как-то:

– А я с мамой не дружу…

Он так вздохнул и говорит:

– Ну, бывает…

Вообще он не старался меня как-то специально «воспитывать». А вот про папу своего я рассказывала с восторгом. Папа у меня был начальником финотдела в Магаданском НКВД. Можете себе представить... Ну, я тогда не понимала, конечно, ничего и иногда говорила отцу с гордостью:

– Папка, ты у меня чекист!

А у него лицо темнело тогда, глаза становились такие грустные-грустные:

– Нет, маленькая, я не чекист, я бухгалтер…

Папа в Магадане работал, а мы жили в Новосибирске и, конечно, я по папе скучала страшно. Вот это всё я Валентину Феликсовичу и рассказывала…

Стала я обживаться в госпитале, помогать по мелочам, но важничала ужасно, что вы: такое дело нужное делаю, за ранеными ухаживаю… А кушали мы в каморке со святителем. Он в столовую не ходил, а ему приносили в подвал какую-то баланду, ну и мне заодно, и мы с ним кушали за одним столом, разговаривали. Здорово было. А ещё он меня научил кровать застилать, так… по-солдатски. И вот я до сих пор кровать застилаю именно так, как меня научил святитель Лука. Забавно, правда?

Помню, ещё случай был. Как-то ночью вывезли в коридор тяжелораненого – мальчишку совсем. А у него такие боли, что он мечется, кричит, стонет. Вот его и вывезли в коридор, чтобы другим не мешал. А лекарства не помогают.

|

| В ссылке. Село Б.Мурта, Красноярского края, 1941 г. |

– Юлочка… ангелочек ты наш… Ну, помоги… Жалко парня… Ничего не помогает!..

Может, святитель почувствовал, что эта способность у меня – от Бога, не знаю.

И вот мы пошли в коридор, Валентин Феликсович сел на стул, посадил меня на колени, держит, а я – плачу и глажу, глажу этого солдатика бедного. А потом заснула.

Просыпаюсь – Валентин Феликсович спит на стуле, я у него на коленях, и раненый спит. Все уснули.

Как-то в субботу мы на бричке поехали на окраину города в Никольский Храм, где святитель служил иногда, и там он меня окрестил. Сам мне крест на шею надел. Потом спохватился и говорит: «Нет, всё равно этот крест с тебя снимут. Положи-ка ты его в кармашек и никому не показывай».

И, знаете, я ведь этот крест сохранила. А недавно подарила его своему внуку, как самое дорогое, что есть у меня в жизни.

Не помню, что мне святитель рассказывал перед крещением, но за несколько дней до этого он все спрашивал:

– Ну что, ты – готова? Решилась? Точно хочешь окреститься?

А я-то что:

– Да. Да конечно… если вы хотите, Валентин Феликсович, то я хоть сейчас…

Очень я его полюбила. Как родного.

Ещё я пела иногда для бойцов в палате. И вот раз пою, а дверь в коридор приоткрыта и вижу, он идёт мимо, остановился и стоит, слушает, а потом всё спрашивал:

– Ну, когда мы уже с тобою сядем спокойно, и ты мне споёшь?

А мне только того и надо.

– Да я, – говорю, – пожалуйста. Хоть сейчас!

Он смеётся…

– Нет, Юлочка, сейчас некогда, а вот потом как-нибудь…

И действительно – уставал он страшно, спал урывками. Всё время оперировал.

Вообще время было тяжёлое, трудное. И он меня всё уговаривал, чтобы я маме написала. Не требовал, а именно уговаривал:

– Ну, что ты, маме не надумала написать? Нет? Жаль, очень жаль… Она ведь там переживает за тебя…

У меня был хороший, каллиграфический почерк, и вот я навострилась писать раненым солдатикам письма. Сама их потом треугольниками и складывала. А однажды не выдержала и написала дедушке в Новосибирск, похвасталась, что служу санитаркой в госпитале, помогаю Родине бить врага. Через несколько дней пришла телеграмма от мамы: «Срочно приезжай, папа прислал вызов из Магадана».

Делать нечего, обнялись мы с Валентином Феликсовичем на прощанье, я ему говорю:

– Вы только не забывайте меня никогда, пожалуйста.

А он отвечает:

– Ну. Что ты, Юлочка… Как же я тебя забуду, милая… И ты меня не забывай!

При этом у него глаза такие печальные стали, он поцеловал мою голову и говорит:

– У меня никогда не было девочки, одни сыновья. И когда я взял впервые твою ладошку в свою руку, то почувствовал, что Господь послал мне ангела.

Я прижалась к нему и стала бормотать, что уже не могу жить без него.

А он говорит:

-У тебя есть родные! Папа, мама, дедушка, бабушка… Они тебя очень любят. Ради них ты должна вернуться.

На том и простились, и отправилась я домой, в Новосибирск.

|

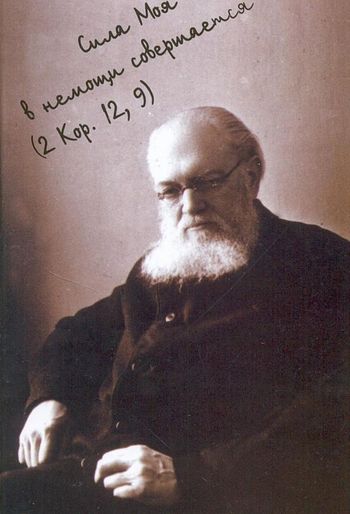

| Святитель Лука (Валентин Феликсович) |

А передавали её так: две доски опускали в трюм и по ним спускали выварку с пойлом, – едой это и назвать трудно: вода, перловки маленько, и всё. Так вот – заключённые там, в трюме, я это сама видела – не сидели, нет, – они, вы понимаете, стояли плечом к плечу. Я эту картину на всю жизнь запомнила: валит пар из трюма, а там, в глубине, – люди, стоят и раскачиваются. Вот как пароход переваливается на волнах, вот так и они, из стороны в сторону. Молча.

Ночью видела, как людей умерших за борт выбрасывают. За руки, за ноги возьмут, раскачают и – только плеск. Страшное время…

А ещё паренёк один, кажется, тоже из ссыльных, выбрался на палубу. Потом говорили, – сбежать хотел, затеряться среди «вольных». Но его заметили и, представляете, на наших глазах из станкового пулемёта расстреляли. И люди ведь на палубе были, а «тем» всё равно… Но не убили, а только ранили. Тогда он сам дотащился до перил, перевесился и – в воду. И мы – дети – всё это видели.

Ну, ладно. Приплыли в бухту Нагаева. Папа нас с машиной встретил, и вот мы поехали в Магадан. Едем, а вдоль дороги тянется бесконечная вереница несчастных каторжан, и все вперемешку: женщины, старики, дети даже были, я помню. А женщины… Я обратила внимание: некоторые – в платьицах ситцевых, а ведь это север и уже к осени дело…

Папа мне в машине дал плитку шоколада голландского, а я, знаете, попросила притормозить, выскочила и сунула её крайнему кому-то из колонны. Охранник дёрнулся, но они – несчастные – уже знали, как поступать в таких случаях: быстро передали по рукам эту плитку и – как не бывало, а я в машину вернулась, и мы дальше поехали.

А потом ещё страшнее было. Вот вы послушайте, я это своими глазами видела. Подъехали мы к какому-то лагерю, остановились. А туда как раз подвели группу заключённых, и вот выходит, я так поняла, начальник лагеря, – с автоматом наперевес, – и давай с главным конвойным ругаться: «Что ты мне столько народу привёл?! Куда столько? Столько-то возьму, а остальных мне не надо», – и, представляете, так отделил людей «на глаз», автомат вскинул и – очередью всех и уложил. Как ни в чём не бывало. А потом говорит охранникам: «Наведите тут порядок», – мол, трупы уберите, – развернулся и пошёл… Вот такие вещи творились. А отец… Что отец? Побелел как мел и говорит шофёру: «Давай, гони быстрее» .

Но потом я уже таких ужасов не видела. Поселились мы в хорошем особняке. Кушали хорошо. Я когда начинала иногда капризничать насчёт еды, отец меня осаживал: «Знаешь, тут многие о такой еде и мечтать не смеют».

Ещё, помню, был случай.У отца в конторе наблюдала я как-то за Гараевым – был такой видный деятель НКВД, помощник Берии. Всё ходил, пистолетом поигрывал. И вот отцу пришла как-то открытка от тёти, а она немка «природная» была и по-русски писала не очень грамотно… И вот этот Гараев подошёл, открытку прочитал бесцеремонно, взял красным карандашом ошибки кое-какие поисправлял и говорит:

– Что-то у родственницы твоей ошибок много. Как ты её терпишь?

Тут я не выдержала и говорю:

– Так что её, за то, что она пишет неправильно – расстрелять, расстрелять, да?

Он молчит.

Я подошла близко-близко, в глаза ему прямо смотрю и говорю:

– Дядя, вы бандит… Да?

Он несколько секунд на меня так смотрел… жёстко, в упор, а потом развернулся и вышел молча. Не знаю, может, почувствовал правду. Всё-таки «устами младенца…»

Мне папа с этого дня всё говорил:

– Юлечка, молчи. Только молчи, я тебя прошу…

Так мы и жили. А потом, уже после войны я вдруг заболела.

Слабость… температура повышенная постоянно. Словом, какой-то воспалительный процесс, а что конкретно – понять не могут. Заподозрили начальную стадию туберкулеза и вот решили мы всей семьёй переехать в Крым.

|

И вот – заводят меня в кабинет, и вдруг я вижу – Валентин Феликсович! В рясе, с панагией, с крестом, архиерейским… Всё, как положено. Я, знаете, чуть сознание не потеряла, просто онемела, стою как столб и не знаю как себя вести. А он меня не узнаёт, да и не смотрит в лицо, чем-то занят своим, карточку просматривает. Потом подзывает меня, берёт стетоскоп и говорит: «Ну-ка подними маечку, я тебя послушаю».

И тут я вдруг застыдилась. Ну, вы понимаете, мне уже почти тринадцать было, и я упёрлась, вцепилась руками в майку, и – ни в какую. А святитель так деликатно тогда и говорит: «Ну, хорошо… Давай мы тебя со спинки тогда послушаем». Я майку подняла, он слушает и говорит: «Деточка, что ж ты напряжённая такая… каменная вся?» А я чувствую, что сейчас в обморок упаду, и тут повернулась лицом, святитель на меня посмотрел и… точно искра какая-то пробежала. Подошел к столу, карточку взял. Прочёл имя, фамилию и вдруг говорит таким голосом изменившимся:

– Юлочка… Это ты, что ли?!

Ну, меня тут прорвало – разревелась, бросилась к нему на шею, а он, представляете, сам расплакался, обнял меня, гладит по голове и приговаривает:

– Юлочка… девочка ты моя… Да что же ты… Мы ведь друзья с тобой… Войну прошли… Помнишь?

– Помню, помню, – а сама плачу.

Все опешили просто. Медсестра стоит, понять ничего не может. Ну, потом объяснились. Все заохали, заахали… Вот так мы с Валентином Феликсовичем встретились снова, и потом я ещё к нему приходила не раз туда, где он жил – на Курчатова, общались много.

Вы знаете, я человек от Церкви далёкий, ну, что поделаешь, так уж меня воспитали… Но в я Бога верую, а Валентин Феликсович для меня… это, может быть самый дорогой человек на свете. Я даже не знаю, как это вам объяснить!

И вот ещё что… Мне бы поисповедоваться, отец Дмитрий, причаститься… Я в храм не хожу, но чувствую, что надо бы. Так что я приду как-нибудь… Обязательно приду.

Через два дня Юлия Дмитриевна действительно пришла к нам на службу, поисповедовалась, а на следующий день –причастилась. Впервые за много лет.

Господи, молитвами святителя и исповедника Луки помилуй нас!