Команда « Art city » посетила аукцион « Phillips de Pury & Co »

- 13.03.13, 13:49

Эксклюзивно в « Art city » 24 марта в 14:30 на телеканале «Тонис»

Гора Щекавица – всегда была таинственным местом, овитым мифами и легендами. Именно она является одним из семи холмов, на которых стоит Киев, а также, по преданию, была домом Змея Горыныча, и, как сообщает "Повесть временных лет", здесь находилась могила Вещего Олега.

В последнее время она стала еще местом жестоких баталий – социальных протестов защитников исторической части Киева – и застройщиков, облюбовавших живописное место, властей – давших разрешения на строительство – и археологов – чье мнение проигнорировали.

19 мая 2011 года – Щекавица станет еще и площадкой для художественной акции, где, ради сохранения легендарного места – проведут презентацию проекта «Золотые горы» объединение «Художники с ул. Олеговской».

«Художники с ул. Олеговской» - сочетание нескольких слов, которое с 90-х стало нарицательным. Их называли «сатанистами» и «пророками», родоначальниками оригинального украинского постмодернизма и скрывающимися от прессы эксгибиционистами, которые меняют ландшафты художественной культуры – нивелируя понятие музеев и галерей, художниками, демонстрирующими равнодушие к циничному духу времени.

Сегодня, они собираются вместе в очередной раз – чтобы напомнить нам о древних легендах города на семи холмах, о беспристрастном Змее Горыныче, энергетических точках, местах встречи с Космосом. А между тем – еще и выступить на защиту древних ландшафтов, которые вместо изумительных лесов, покрывавших их раньше, окутались грудой строительной техники и материалов. А главное – подчеркнуть, что холмы, в отличии от деревьев – не имеют свойства вырастать, а посему – являются «золотыми».

Как аргумент – группа (в составе Игоря Коновалова, Анатолия Варварова, Сергея Корниевского, Андрея Краснощекого, Эдуарда Потапенкова, Владимира Падуна, Ивана Гамольского, Александра Притулы и Владимира Заиченко) выбрала достаточно точные инструменты : манекены-аваторы (точные копии физических оболочек художников), усаженные у подножья горы дабы охранять ее «золото». «Самородки» золота, изготовленные специально для акции - подчеркивают уже не метафорически – ценность исторического места. Астральные меловые круги расположенные на площадке – обозначают место акции для тех – кто будет наблюдать ее с высоты птичьего полета, а легенда о живущем в горе Змее Горыныче – предстанет перед нами в новой интерпретации.

«Акция художников с ул. Олеговской растревожит легендарные глубины культурного ландшафта Киева: тень змея Горыныча, очерченная огненной линией, отсылает к историческим легендам. Пронизывая этот сложный культурный контекст, акция художников «Олеговки» вновь покажет абсолютную самобытность киевского ландшафта, декларируя и развивая искусство на холмах (hill-art).

Появившиеся на Щекавице копии фигур участников акции не просто маркируют пространство, придавая ему композиционную завершенность, а символизируют некие аватары апотропеев горы, отсчитывая третий десяток проживания на ее культурном горизонте» - говорит О.Серова, кандидат искусствоведения.

О художниках с Олеговской: «Художники с ул. Олеговской» известные своими яркими экспериментами и начинаниями, перфоменсами и самобытностью презентуют художественно-географический проект «Золотые горы». Это течение, образовавшееся в начале 90-х годов под шум волнения времени и неуверенности в будущем – легло яркими мазками в историю украинской живописи. Яркие перфоменсы и флешмобы, маргинальные акции а защиту социума, живопись, исполненная эротизма и равнодушия к уставу, крушение стен и расширения рамок традиционного пространства для искусства. Когда-то, у них не было ни собственной крыши, ни дверей, ни звонка. Времена меняются, и многие из них уже не являются жителями легендарного сквота. Но и по сегодняшний день они собираются чтобы вступить в диалектику с реальностью по средствам искусства «Перфоменс», отвоевать историческую территорию, восполненную духом прошлого и мистерией предков, там живших.

Акцию «Золотые горы», смело можно было бы назвать возвращением «Лодки», проекта, который в 1996 году успешно стартовал на том же месте. Некоторое время Лодка символично стояла на якоре на той же Щековице, отправляясь в межпространственное странствие. В лодке были дубликаты участников проекта - сделанные точно "по образу и подобию" манекены, своего рода бестелесные копии тел. Потом лодка неожиданно исчезла.

Сегодняшняя акция повторит прием бестелесных копий тел художников, но будет более социально насыщеннойю Тем самым, художники заявляют свою позицию как апотропеи горы.

О Щекавице: Гора всегда создавала несколько мрачное впечатление, т.к. , представляет собой почти сплошное кладбище и ведет похоронные традиции с летописных времен (именно на Щекавице, как сообщает "Повесть временных лет", находилась могила Вещего Олега). Сначала здесь был густо заселенный "конец" древнего Киева, исчезнувший после монгольского нашествия. Потом опустевшую гору облюбовали земледельцы: на ее плоской вершине колосились хлеба, а на южных склонах рос виноград. На Щекавице проводили традиционные майские гулянья и ставили для киевлян юмористические спектакли веселые студиозусы Могилянской Академии.

И только после страшной чумной эпидемии 1770 года на уединенной Щекавице устроили городское кладбище. Похороны были прибыльным делом для кладбищенской Всехсвятской церкви, поэтому отпевания на Щекавице продолжались, даже когда погост переполнился до отказа - хоронили в два яруса, а потом и в три, хоронили прямо на тропинках кладбища и дорожках вдоль ограды. Вскоре гора обрела довольно - таки зловещую славу, чему способствовали даже названия ее улиц, таких как Погребальная и Черный Яр - это потом их переименовали в Олеговскую и Мирную, а тогда в те края даже извозчики ездить боялись...

Теперь здесь практически мирно и уютно. Лишь строительная техника нарушает тишину окрестностей, возводя здания все выше, дороже да краше, да художники взволновано воплощают в жизнь свои акции как реакцию на реальность.

Контакты для получения дополнительной информации: http://fge7.narod.ru/

Начало акции – 19 мая, 17.00.

Присутствие приветствуется. Карта прилагается.

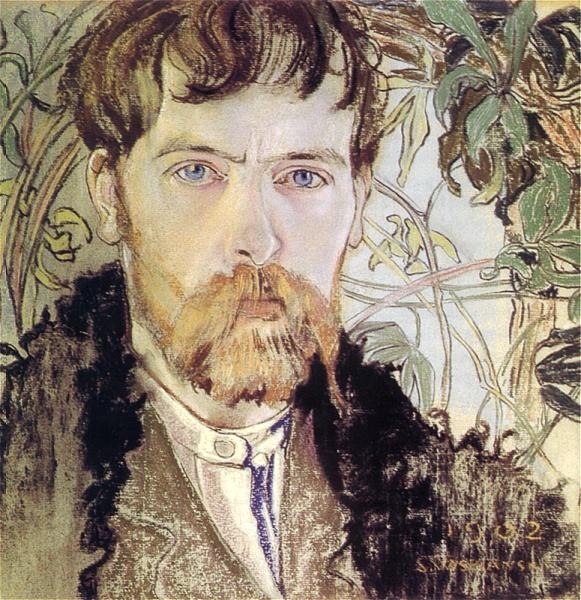

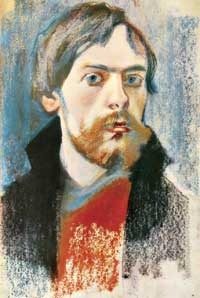

Автопортрет

Автопортрет

Витраж из церкви Св. Франциска

Витраж из церкви Св. Франциска Людвик Сольский в пьесе "Варшавянка"

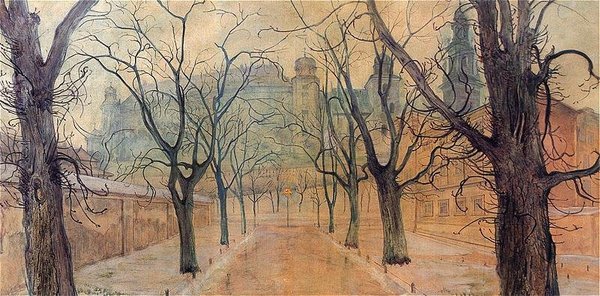

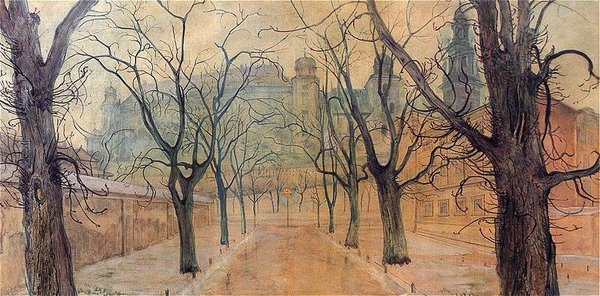

Людвик Сольский в пьесе "Варшавянка" Wyspianski, Planty o swicie, 1894.jpg

Wyspianski, Planty o swicie, 1894.jpg

Спящий Стас

Спящий Стас

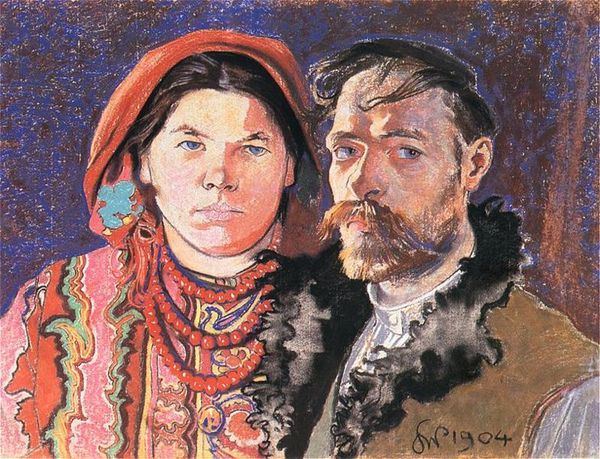

Портрет артиста с женой

Портрет артиста с женой

Станислав Выспянский. Автопортрет. Пастель. 1895

Станислав Выспянский. Автопортрет. Пастель. 1895 Одной из первых книжных

работ Станислава Выспянского был сборник стихов Люсиана Рыделя (Lucjan

Rydеl), который вышел в свет в 1899 году в Варшаве, на территории

тогдашней Российской империи, в издательстве Гебетнера и Вольфа. По

страницам книги щедро раскиданы изображения цветков, близкие по стилю к

рисункам в журнале «Жизнь». Рыдель был приятелем Выспянского, поэтому

неудивительно, что художник оформил и следующую его книгу, увидевшую

свет в 1901 году. Рисунков здесь больше, и по размерам они крупнее —

иногда занимают большую часть страницы. Выспянский нарисовал и обложку

сборника, на которой трактует тему изящного цветка ириса. На

шмуцтитулах отдельных разделов появляются фигурные изображения,

например портрет героини одного из поэтических циклов Рыделя по имени

Ганя.

Одной из первых книжных

работ Станислава Выспянского был сборник стихов Люсиана Рыделя (Lucjan

Rydеl), который вышел в свет в 1899 году в Варшаве, на территории

тогдашней Российской империи, в издательстве Гебетнера и Вольфа. По

страницам книги щедро раскиданы изображения цветков, близкие по стилю к

рисункам в журнале «Жизнь». Рыдель был приятелем Выспянского, поэтому

неудивительно, что художник оформил и следующую его книгу, увидевшую

свет в 1901 году. Рисунков здесь больше, и по размерам они крупнее —

иногда занимают большую часть страницы. Выспянский нарисовал и обложку

сборника, на которой трактует тему изящного цветка ириса. На

шмуцтитулах отдельных разделов появляются фигурные изображения,

например портрет героини одного из поэтических циклов Рыделя по имени

Ганя.

С.Выспянский. Разгневанный Агамемнон. Иллюстрация к «Илиаде»

С.Выспянский. Разгневанный Агамемнон. Иллюстрация к «Илиаде» С.Выспянский. Гермес сопровождает души воинов в глубины подземного царства. Иллюстрация к «Илиаде»

С.Выспянский. Гермес сопровождает души воинов в глубины подземного царства. Иллюстрация к «Илиаде» С.Выспянский. Фетида и Ахилл. Иллюстрация к «Илиаде»

С.Выспянский. Фетида и Ахилл. Иллюстрация к «Илиаде»

Widok z okna pracowni na Kopiec Kociuszki, 1904

Widok z okna pracowni na Kopiec Kociuszki, 1904

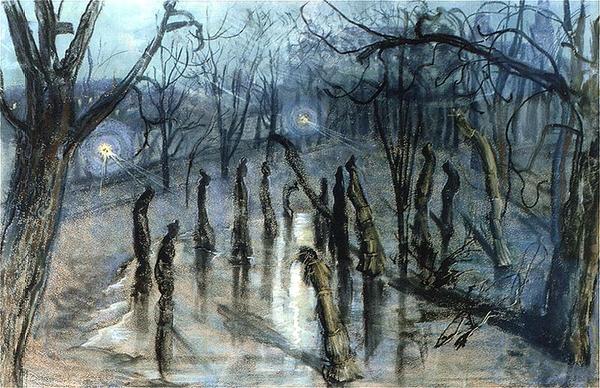

Chochoy (Planty noc)

Chochoy (Planty noc)

Zakola Wisy

Zakola Wisy

Материнство

Материнство

Dziewczynka z wazonem z kwiatami, 1902

Dziewczynka z wazonem z kwiatami, 1902

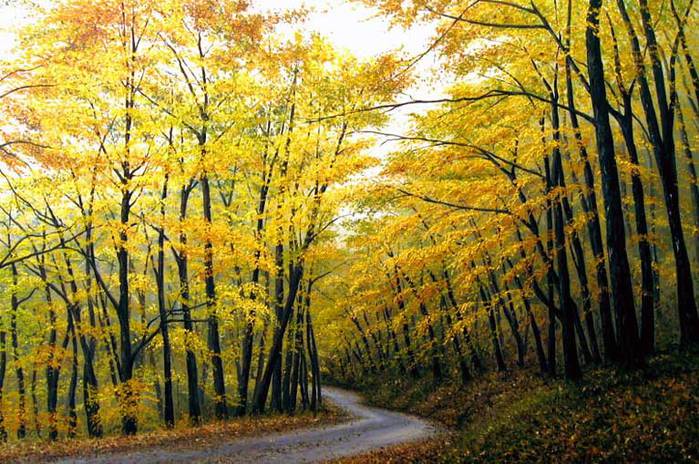

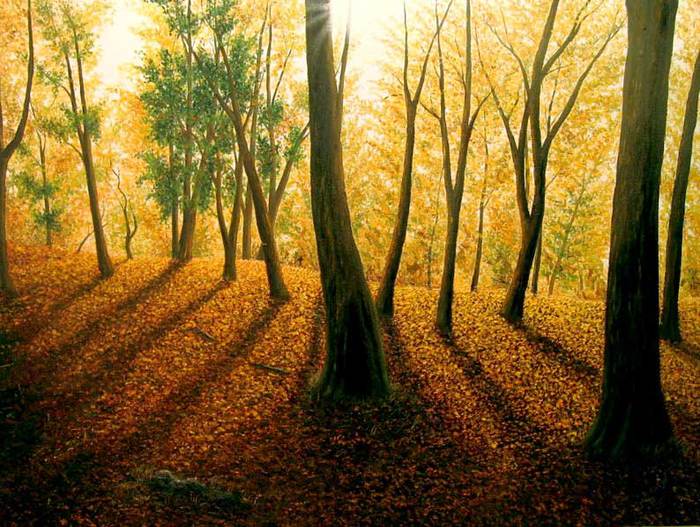

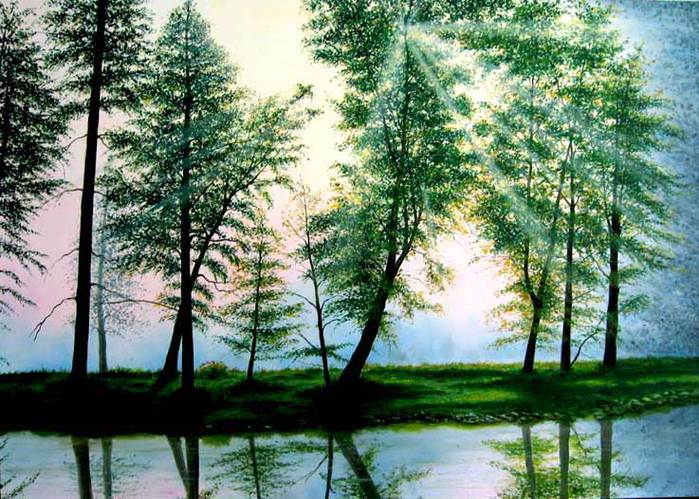

Sergio Zampieri родился в Риме 14 июня 1968 года. Первую картину маслом он написал в 5 лет в студии своего дяди, венецианского мастера Sante Mion, который научил Sergio Zampieri всем секретам живописи ( они работают и сейчас вместе, и мы регулярно наблюдаем новые работы и копии кисти Санте Миона *) . Затем он учился изящным искусствам в Венеции и архитектуре в университете Ла Сапьенза в Риме. Сейчас у Sergio Zampieri две студии в Риме и в Венеции. Его картины находятся в частных коллекциях в США, Канаде, Европе, Австралии и Японии. Его картины можно причислить к жанру "позитивный гиперреализм".

Сайт художника: www.sezart.net