10 ноября - Вмц. Параскевы, нареченной Пятница

- 10.11.14, 09:49

- Торжество православия

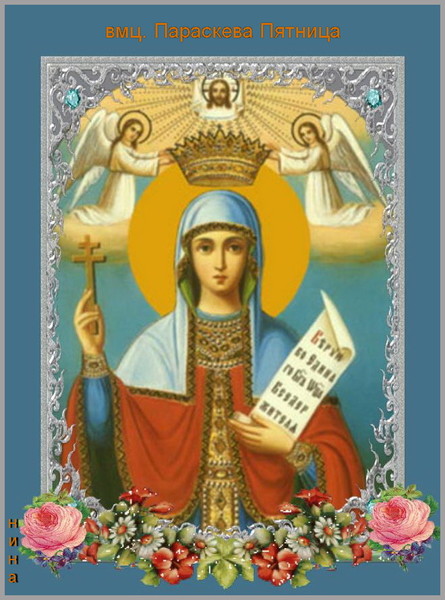

Святая мученица Параскева, нареченная Пятницею

День памяти: Октябрь 28

Святая мученица Параскева, нареченная Пятницею, жила в III веке в Иконии в богатой и благочестивой семье. Родители святой особенно почитали день страданий Господних - пятницу, поэтому и назвали дочь, родившуюся в этот день, Параскевою, что в переводе с греческого и означает - Пятница. Всем сердцем возлюбила юная Параскева чистоту и высокую нравственность девственной жизни и дала обет безбрачия. Она захотела посвятить всю свою жизнь Богу и просвещению язычников светом веры Христовой. На этом праведном пути суждено было Параскеве, носившей в имени своем память о дне великих Страстей Иисусовых, приобщиться и в жизни Страстям Христовым через телесные муки. За исповедание православной веры озлобившиеся язычники схватили ее и привели к городскому властителю. Здесь ей предложили принести богомерзкую жертву языческому идолу. С твердым сердцем, уповая на Бога, отвергла преподобная это предложение. За это она претерпела великие мучения: привязав ее к дереву, мучители терзали ее чистое тело железными гвоздями, а затем, устав от мучительства, всю изъязвленную до костей, бросили в темницу. Но Бог не оставил святую страдалицу и чудесно исцелил ее истерзанное тело. Не вразумившись этим Божественным знамением, палачи продолжали мучить Параскеву и, наконец, отсекли ей голову.

Святая Параскева Пятница всегда пользовалась у православного народа особой любовью и почитанием. С ее памятью соединяется множество благочестивых обычаев и обрядов. В древних русских месяцесловах и святцах имя мученицы пишется так: "Святая Параскева, нареченная Пятница". Храмы во имя святой Параскевы назывались в древности Пятницами. Наименование Пятниц получали в старину на Руси небольшие придорожные часовни. Простой русский народ называл мученицу Параскеву Пятницей, Пятиной, Петкой. Иконы святой Параскевы особенно почитались и украшались нашими предками. Русские иконописцы обыкновенно изображали мученицу суровой подвижницей, высокого роста, с лучезарным венком на голове. Иконы святой мученицы охраняют семейное благополучие и счастье. По церковному верованию, святая Параскева - покровительница полей и скота. Поэтому в день ее памяти принято приносить в церковь для освещения плоды, которые хранятся потом как святыня до следующего года. Кроме того, святой Параскеве молятся о сохранении скота от падежа. Святая мученика - целительница людей от самых тяжелых душевных и телесных недугов.

глас 3

Всесвятое и непорочное мучение принесши,/ яко вено пречестное, безсмертному Жениху Христу,/ Ангельское ликостояние возвеселила еси/ и победила еси демонския козни./ Сего ради тя честно верою чтим,/ мученице Параскево многострадальная.

глас 8

Иже веруя и мужеством душевным, тезоименитне,/ диавола посрамила еси/ и мучительское прещение и раны доблественне победила еси,/ мученице Параскево, вопия:/ мечем сосецайте и огнем сожизайте тело мое,/ яко да, радуюся, прииду Жениху моему Христу Богу./ Егоже моли спастися душам нашим.

глас 4

Премудрая и всехвальная Христова мученица Параскева,/ мужескую крепость приимши,/ женскую же немощь отвергши,/ диавола победи и мучителя посрами,/ вопиющи и глаголющи:/ приидите, тело мое мечем ссецыте и огнем сожгите,/ аз бо, радующися, иду ко Христу, Жениху моему./ Тоя молитвами, Христе Боже,/ спаси души наша.