Престольный праздник Петропавловского собора

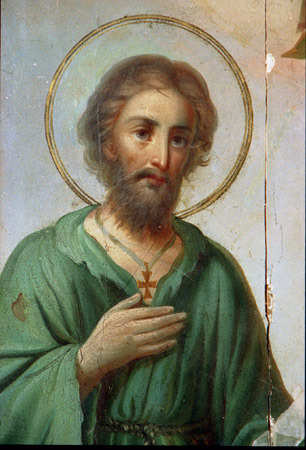

Святые Первоверховные апостолы Петр и Павел

24:43

Протоиерей Димитрий Смирнов - На всенощной под память славных и всехвальных правоверных апостолов Петра и Павла

Протоиерей Димитрий Смирнов На всенощной под память славных и всехвальных правоверных апостолов Петра и Павла

12 июля Церковь празднует Память первоверховных апостолов Петра и Павла. Подошел к концу Петровский пост, который готовил христиан к этому дню. Зачастую в Церкви праздниками становятся события, которые в мирском понимании скорее трагичны, а не радостны (например, усекновение главы Иоанна Предтечи). Вот и сегодня тот день, когда, по преданию, главные христианские апостолы, «учителя среди учителей», Петр и Павел были казнены в Риме.

Петр и Павел - два столпа веры – два диаметрально противоположных характера: вдохновенный простец и неистовый оратор – приходят к единому окончанию своего земного пути.

Петр первоначально назывался Симоном, имя Кифа (Петр) – еврейское слово, означающее «скала, камень», было дано ему самим Христом. Петр был старшим братом апостола Андрея Первозванного.

Не отягощенный образованием или ученостью Петр был очень простым и искренним человеком, его образ мышления очень живой, в характере – горячность. Для него была характерна речь, побуждающая к немедленным действиям. Петр становится участником многих событий, описанных в Евангелии. Именно его тещу исцелил Христос – и это было одно из первых чудес. Петр участвовал в чудесном ловле рыбы, когда, после долгих безрезультатных попыток поймать хоть что-нибудь, по слову Христа, сети рыбаков наполнились рыбой настолько, что стали рваться под тяжестью улова. В тот момент Петр впервые признал во Христе Господа, ужаснулся и в священном, благоговейном страхе стал умолять Христа: «Выйди от меня, ибо я человек грешный».

Апостол Петр вместе с Иоанном и Иаковом были свидетелями Преображения Христа на горе Фавор и через некоторое время – его страданий в Гефсиманском саду. Там горячный Петр отсек ухо одному из стражников, пришедших схватить Христа. Петр искренне уверял Христа, что никогда не отречется от Него. И отрекся несколько часов спустя. А потом к нему приходит осознание совершенного, раскаяние и горькие слезы.

Ты - Петр, и на камне сем Я создам Церковь Мою

Петра называют Апостолом надежды христианской. Ведь он находит в себе силу признать свое предательство и сокрушенно плакать о своей, столь знакомой всем нам, слабости. И после покаяния именно его Господь трижды утверждает в апостольском звании словами - «паси овец моих».

Апостол Петр первый содействовал распространению и утверж-дению Церкви Христовой после сошествия Святого Духа, произнеся сильную речь перед народом в день пятидесятницы и обратив 3000 душ ко Христу. Спустя некоторое время, исцелив хромого от рождения, он второй проповедью обратил к вере еще 5000 иудеев. Духовная сила, исходившая от апостола Петра была настолько сильна, что даже тень его, осеняя лежащих на улице больных, исцеляла их (Деян. 5, 15). Книга Деяний с 1 главы по 12 рассказывает о его апостольской деятельности.

Внук Ирода Великого, Ирод Агриппа Первый, в 42 году после Р. X. воздвиг гонение против христиан. Он умертвил апостола Иоакова Заведеева и заключил апостола Петра в темницу. Христиане, предвидя казнь апостола Петра, горячо за него молились. Ночью случилось чудо: в темницу к Петру сошел Ангел Божий, оковы спали с Петра, и он беспрепятственно ушел из темницы, никем не замеченный. После этого чудесного освобождения книга Деяний упоминает о нем только еще раз при рассказе об Апостольком соборе.

По преданию, вдохновившему Генриха Сенкевича на написание целого романа «Камо грядеши» , римские христиане очень боялись, что Петра подвергнут тяжелейшим пыткам и издевательствам и уговорили его спастись бегством. Но, покидая Рим, на дороге Петр увидел идущего к нему навстречу Христа.

Праздник Первоверховных апостолов Петра и Павла

«Дорожный посох Петра, выскользнув из его руки, упал наземь, глаза были устремлены вперед, на лице изображались изумление, радость, восторг.

Внезапно он бросился на колени, простирая руки, и из уст его вырвался возглас:

- Христос! Христос!

И он приник головою к земле, будто целовал чьи-то ноги. Наступило долгое молчанье, потом в тишине послышался прерываемый рыданьями голос старика:

- Quo vadis, Domine?* * Куда идешь, Господи? (Лат.)

До ушей Петра донесся грустный, ласковый голос:

- Раз ты оставляешь народ мой, я иду в Рим, на новое распятие.

Апостол лежал на земле, лицом в пыли, недвижим и нем. Назарий испугался, что он в обмороке или умер, но вот наконец Петр встал, дрожащими руками поднял страннический посох и, ни слова не говоря, повернул к семи холмам города.

Видя это, юноша повторил как эхо:

- Quo vadis, Domine?

- В Рим, - тихо отвечал апостол.».

(Г Сенкевич «Камо грядеши?»)

Павел, по нашим понятиям, – совершенно противоположен Петру: сын богатых и знатных родителей, римский гражданин, ученик известного иудейского законоучителя Гамалиила, «книжник и фарисей».

Молодой Савл, видимо, готовился к должности раввина (религиоз-ного наставника), а потому сразу же после окончания своего воспитания и образования он проявил себя сильным ревнителем фарисейских преданий и гонителей веры Христовой. Может быть по назначению синедриона он стал свидетелем смерти первомученика Стефана, а затем получил власть официально преследовать христиан даже за пределами Палестины в Дамаске.

Престольный праздник храма Петра и Павла в Ясеневе

Господь, усмотревший в нем «сосуд избранный Себе», на пути в Дамаск чудесным образом призвал его к апостольскому служению. Во время путешествия Савла осветил ярчайший свет, от которого он слепым упал на землю. Из света раздался голос: «Савл, Савл, почему ты гонишь Меня?» На вопрос Савла: «Кто Ты?» — Господь ответил: «Я Иисус, Которого ты гонишь». Господь повелел Савлу идти в Дамаск, где ему будет указано, что делать дальше. Спутники Савла слышали голос Христа, но света не видели. Приведенный под руки в Дамаск, ослепший Савл был научен вере и на третий день крещен Ананией. В момент погружения в воду Савл прозрел. С этого времени он сделался ревностным проповедником прежде гонимого учения. На время он отправился в Аравию, а затем снова вернулся в Дамаск для проповеди о Христе.

Ярость иудеев, возмущенных его обращением ко Христу, заставила его бежать в Иерусалим, где он присоединился к обществу верующих и познакомился с апостолами. Из-за покушения эллинистов убить его, он отправился в свой родной г. Тарс. Отсюда около 43 года он был вызван Варнавой в Антиохию для проповеди, и потом путешествовал вместе с ним в Иерусалим, куда привел помощь нуждающимся.

Обращение Павла состоялось на 30-м году жизни, после этого – еще 30 лет апостольского служения. Пережив личную встречу со Христом, Павел свидетельствует о нем перед народами. Он совершает несколько миссионерских путешествий и проповедует в Аравии, Сирии, Палестине, на Кипре, в Антиохии, в Афинах и многих других городах. Всюду творит чудеса и… терпит гонения. Он основал множество поместных Церквей, к ним он и обращает свои знаменитые послания.

Апостол Павел, как и апостол Петр, много потрудился в распространении Христовой веры и справедливо почитается вместе с ним «столпом» Церкви Христовой и первоверховным апостолом. Они оба мученически скончались в Риме при императоре Нероне, и их память празднуется в один день.

Главная особенность православных праздников в том, что в каждом дне заложен свой особый смысл – просто вспоминать даже очень важные события – едва ли принесет много пользы человеку. Поэтому каждый праздник православной Церкви несет в себе особый смысл, помогает понять, что именно человек должен сделать в своей жизни, чтобы та пустота, которая находится в душе каждого, заполнилась не тьмой, отчаянием и унынием, а Богом.

День апостолов Пера и Павла – это призыв к миссионерству – если ты сам получил утешение в молитве, был свидетелем чуда, если ты обрел дар веры, то не храни его только для себя – поделись им с другим, помоги и тому, кто рядом увидеть то, чего он пока не знает. Конечно немногие сегодня ходят в миссионерские походы и не для всех это возможно. Но есть одно миссионерство, которое доступно каждому человеку – быть для всех солнышками, как говорил прп. Амвросий Оптинский: «Жить – не тужить. Никого не осуждать, никому не досаждать, и всем – мое почтение»!

Святитель Филарет Московский пишет, что праздники святых в Церкви зовутся днями памяти не случайно, но по апостольскому завету «поминайте наставники ваша, подражайте вере их». В день памяти святых апостолов Петра и Павла полезно вспомнить, что долг апостольства лежит на каждом христианине, Все мы, в какой бы среде не находились, являемся апостолами, т.е. «посланниками». Церковь христианская называется апостольской, а значит члены ее, христиане, имеют великую честь свидетельствовать о Христе и делиться радостью о Господе.

http://www.pravmir.ru/article_1195.html

Благочиния - Престольный праздник Петра и Павла в Химках

Сегодня Церковь совершает память одного из величайших своих русских подвижников веры и благочестия - преподобного Серафима Саровского. Я думаю, что нет ни одного верующего православного человека, который не знал бы имени этого преподобного отца и не обращался к нему с молитвенной просьбой. Когда в 90-е годы прошлого века Господь сподобил меня быть на Святой земле, я вместе с группой паломников был в монастыре Георгия Хозевита. Игумен монастыря показал нам пещеру, где по преданию в течение трех с половиной лет спасался от голода, жажды и смерти величайший вехтозаветный пророк Божий Илия. Переступив порог пещеры, я с изумлением увидел образ преподобного Серафима Саровского. В далекой израильской земле, в греческом монастыре находится образ Серафима Саровского.

Сегодня Церковь совершает память одного из величайших своих русских подвижников веры и благочестия - преподобного Серафима Саровского. Я думаю, что нет ни одного верующего православного человека, который не знал бы имени этого преподобного отца и не обращался к нему с молитвенной просьбой. Когда в 90-е годы прошлого века Господь сподобил меня быть на Святой земле, я вместе с группой паломников был в монастыре Георгия Хозевита. Игумен монастыря показал нам пещеру, где по преданию в течение трех с половиной лет спасался от голода, жажды и смерти величайший вехтозаветный пророк Божий Илия. Переступив порог пещеры, я с изумлением увидел образ преподобного Серафима Саровского. В далекой израильской земле, в греческом монастыре находится образ Серафима Саровского.