Замітки з міткою «поучения»

1 июня - День Святого Духа

- 01.06.15, 09:44

- Торжество православия

(Еф. 5, 9-19; Мф. 18, 10-20). Утешая учеников Своих, Господь говорил, что для них лучше, чтоб Он взошел на небо, ибо, возшедши, Он пошлет вместо Себя Утешителя - Духа. Нисшел Дух Святый и пребывает в Церкви, совершая в каждом человеке верующем дело Христово. Всякий христианин - причастник Духа. Это так необходимо, что кто Духа не имеет, тот и не Христов. Присмотрись же хорошенько - есть ли в тебе Дух благодати? Ибо он не у всех остается, а бывает так, что и отходит. Вот приметы: сначала находит дух покаяния. и учит христианина обращению к Богу и исправлению жизни; дух покаяния, совершив свое дело, передает христианина духу святости и чистоты, которому преемствует, наконец, дух сыноположения. Черта первого - трудолюбная ревность; черта второго - теплота и горение сердца сладкое; черта третьего - чувство сыновства, по которому исходит из сердца воздыхание к Богу: "Авва отче"! Смотри, на которой из этих степеней находишься. Если ни на какой, прими заботу и попечение о себе.

30 мая - Троицкая родительская суббота

- 30.05.15, 09:18

- Торжество православия

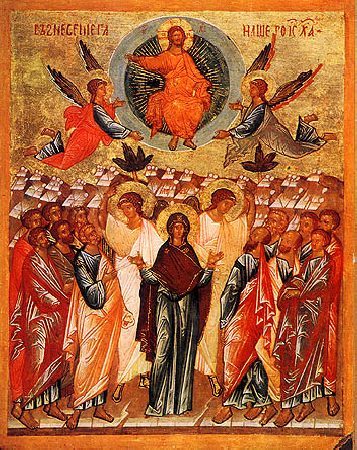

С праздником Вознесение Господне!

- 21.05.15, 09:19

- Торжество православия

Тропарь Вознесения Господня глас 4 Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, радость сотворивый учеником, обетованием Святаго Духа, извещенным им бывшим благословением, яко Ты еси Сын Божий, Избавитель мира. | Кондак Вознесения Господня глас 6 Еже о нас исполнив смотрение, и яже на земли соединив Небесным, вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, никакоже отлучаяся, но пребывая неотступный, и вопия любящим Тя: Аз есмь с вами, и никтоже на вы. | Величание Величаем Тя,/ Живодавче Христе,/ и почитаем еже на Небеса/ с пречистою Твоею Плотию// Божественное вознесение. |

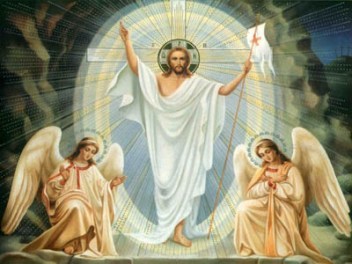

Светлое христово воскресение, пасха

- 12.04.15, 08:36

- Торжество православия

История установления празднования: Праздник Пасхи установлен уже в апостольской Церкви и праздновался в те времена. Древняя Церковь под именем Пасхи соединяла две седмицы: предшествующую дню Воскресения и последующую за ним. Для обозначения той и другой части праздника употреблялись особые наименования: Пасха крестная, или Пасха страданий, и Пасха воскресная, т.е. Пасха Воскресения. После Никейского собора (325 г.) эти наименования считаются вышедшими из употребления и вводится новое название - Страстная и Светлая седмицы, а сам день Воскресения назван Пасхой.

В первые века христианства Пасху праздновали не везде в одно и то же время. На Востоке, в Малоазийских Церквах, праздновали ее в 14-й день нисана (марта), на какой бы день седмицы не приходилось это число. А Западная Церковь, почитая неприличным праздновать Пасху вместе с иудеями, совершала ее в первый воскресный день после весеннего полнолуния. Попытка установить согласие по этому вопросу между Церквами была сделана при св. Поликарпе, епископе Смирнском, в середине II века, но успехом но увенчалась. Два различных обычая существовали до Первого Вселенского Собора (325 г.), на котором было вынесено постановление праздновать Пасху (по правилам Церкви Александрийской) повсеместно в первое воскресение после пасхального полнолуния, в пределах между 22 марта и 25 апрели, чтобы христианская Пасха всегда праздновалась после иудейской.

Иконография праздника: Согласно сложившейся в Византии иконографии, ад символическки изображается в виде разлома земли. Христос, окруженный ореолом мандорлы, правой ногой попирает и сокрушает ад. "...и потрясошася... и падеся.... и разрушася... и врата падоша... и ад стоняше... и Диавол плача...". Катастрофа, постигающая ад, показана развалившимися вратами, открытыми и сломанными замками. Центральные фигуры композиции - Иисус Христос, Адам и Ева, выводимые из ада, образуют треугольник. Именно напряженный треугольник служит основой практически всех икон "Сошествие во ад", но в более поздних иконах обилие второстепенных деталей и персонажей сглаживает стремительность и напряженность образа.

Как появился обычай готовить к пасхальному столу творожную пасху и куличи?

По древнему преданию, Господь Иисус Христос после Своего воскресения приходил к апостолам во время их трапез. Среднее место оставалось не занятым, в середине стола лежал предназначенный Ему хлеб. Постепенно появилась традиция в праздник Воскресенья оставлять хлеб в храме (по-гречески он назывался «артос»). Его оставляли на особом столе, как это делали апостолы. В течение всей Светлой седмицы артос обносится во время крестных ходов вокруг храма, а в субботу после благословения раздается верующим. Так как семья является малой Церковью, то постепенно появился обычай иметь свой артос. Таким стал кулич (от греч. kollikion – круглый хлеб) – высокий, цилиндрической формы, хлеб из сдобного теста. Слово это вошло в европейские языки: kulich (исп.), koulitch (фр.). Имея во время пасхальной трапезы на столе кулич, мы имеем упование, что и в нашем доме невидимо присутствует воскресший Господь.

Творожная пасха (в Требнике – «млеко огустевшее», то есть творог) имеет форму усеченной пирамиды, что символизирует гроб, в котором совершилось величайшее чудо Воскресения. Поэтому на верхней стороне должны быть буквы «ХВ», означающие приветствие «Христос Воскресе!». На боковых сторонах пасочницы (формы) по традиции делаются изображения креста, копья, трости, а также ростков и цветов, символизирующих страдания и воскресение Господа нашего Иисуса Христа.

Почему Церковь освящает пасхи и куличи?

Пасхальный кулич - это церковно-обрядовая пища. Кулич - это род артоса на нижней степени освящения.

Откуда же происходит кулич и почему на Пасху пекут и освящают именно куличи?

Нам, христианам, особенно следует причащаться в день Пасхи. Но так как многие православные христиане имеют обычай принимать Святые Тайны в продолжении Великого поста, а в Светлый день Воскресения Христова причащаются немногие, то, по совершении Литургии, в этот день благословляются и освящаются в храме особые приношения верующих, обыкновенно называемый пасхами и куличами, чтобы вкушение от них напоминало о причащении истинной Пасхи Христовой и соединяло всех верных во Иисусе Христе.

Употребление освященных пасох и куличей в Светлую Седмицу у православных христиан можно уподобить вкушению ветхозаветной пасхи, которую в первый день седмицы пасхальной народ Богоизбранный вкушал семейно (Исх. 12, 3-4). Так же по благословению и освящению христианских пасох и куличей, верующие в первый день праздника, прийдя из храмов домой и окончив подвиг поста, в знак радостного единения, всей семьей начинают и телесное подкрепление - прекращая говение, все едят благословенные куличи и пасху, употребляя их в течение всей Светлой седмицы.

Почему принято красить яйца?

Традиция красить яйца дошла до наших дней с древних времен. И связано это с именем равноапостольной Марии Магдалины, которая осталась на Голгофской горе у Креста, когда распяли Христа. После Вознесения Христа на небо Мария Магдалина проповедовала в Риме. Она пришла во дворец к императору Тиверию и рассказала о Господе Иисусе Христе, Его учении и о Его Воскресении. Император усомнился в чуде воскресения, что не удивительно, ведь если вспомнить проповедь апостола Павла в Афинском Ареопаге, то когда он сказал, что Христос воскрес, над ним стали смеяться. Император тоже не мог поверить в чудо Воскресения. Тогда Мария Магдалина взяла лежавшее на столе вареное яйцо, и, подавая императору, сказала: "Христос воскрес"! При этих словах белое яйцо стало в руках императора ярко красным. Поэтому мы и красим яйца, в знак того, что мы верим, что Христос воскрес! Ибо, как сказал апостол Павел: "Если Христос не воскрес, то и вера наша тщетна".

Почему принято дарить друг другу пасхальные яйца?

Пасхальное яйцо символизирует жизнь. Скорлупа как бы гроб, а внутри – жизнь. Сам цвет – красный: красивый, прекрасный, вечный.

О причащении на пасху

Некоторые люди считаю что если человек причащается на пасху, то он владеет некой магической силой. Эти рассуждения неимеют под собою никакого основания. Святые отцы и учителя Церкви постоянно взывали к христианам, указывая на обязательное для каждого из них причащение в этот день.

В 66 правиле VI-го Вселенского собора читаем: “От святого дня Воскресения Христа Бога нашего до недели новыя, во всю седмицу верные должны во святых церквах радоваться и торжествовать во Христе, и святыми Тайнами Христовыми (причащением) наслаждаяся... Ибо таким образом со Христом воскреснем и вознесемся.” Если так рассудили отцы даже о целой светлой седмице, как нам не вспомнить об этом в первый ея и светлейший день и не причастится Святых Таинств Господних.

О причащении на Пасху также говорит Иоанн Златоуст в своем знаменитом огласительном слове: “Трапеза исполнена, насладитеся вси, Телец упитанный, никто же да изыдет алчай: вси насладитеся пира веры...” Почему же причащение на Пасху Иоанн Златоуст называет: “ пиром веры”? Потому что именно на пасхальной службе душа поистине в полной мере насыщается духовной пищей - Христом воскресшим. Вот почему в древности именно в пасхальную ночь причащались все - и старцы, и дети, и мужи, и жены, и здоровые, и больные (последним Св. Тайны носились на дом).

Церковный устав об освященных пасхальных яствах (мясе, куличе, яйцах, сырной пасхе) говорит, - “что это не Пасха и не Агнец, как некоторые говорят и понимают, и особенно благоговейно все (Принимают) сие вкушают, как бы некую святыню, но простое приношение, поэтому его надо приносить не как жертву Богу, а лишь для того, чтобы священник молитвою благословил после поста вкушать мясо и сыр (вообще скоромное)... Ибо Пасха и Агнец - это Сам Христос, взявший на себя грех мира, приносимый священником на Престоле в пречистых Тайнах Честнаго Тела и Животворящей Крови. И поэтому только те, кто причащающиеся в этот день, истинную ядят Пасху.”

глас 5

Христос воскресе из мертвых,/ смертию смерть поправ// и сущим во гробех живот даровав.

глас 8

Аще и во гроб снизшел еси, Безсмертне,/ но адову разрушил еси силу/ и воскресл еси, яко победитель, Христе Боже,/ женам мироносицам вещавый: радуйтеся!/ и Твоим апостолом мир даруяй,// падшим подаяй воскресение.

Торжество Православия

- 28.02.15, 18:56

- Торжество православия

Споры о почитании икон в буквальном смысле слова сотрясали Церковь в VIII–IX веках. На первый взгляд может показаться, что спор во многом надуманный — зачем ломать копья о возможность или невозможность церковных изображений? Но на самом деле спор об иконах затронул саму основу христианской веры — веру в воплощение Сына Божия, в то, что Сын Божий стал человеком.

Действительно, Бог не изобразим и не описуем средствами человеческого языка, искусства или чего-то еще. Но он стал видимым. В Евангелии от Иоанна есть слова: Бога не видел никто никогда, Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил (Ин. 1, 18). То есть в воплощении Сына Божия Бог становится близким и понятным, и это дает основания для изображения Христа.

Преподобный Иоанн Дамаскин, сделавший очень многое для опровержения заблуждений противников святых икон, писал: «Если ты узрел, что Бестелесный стал человеком ради тебя, тогда, конечно, ты можешь воспроизвести Его человеческий образ. Если Невидимый, воплотившись, стал видимым, ты можешь изобразить подобие Того, Которого видели. Если Пребывающий в Образе Божьем принял образ раба и облекся человеческим естеством, запечатлевай на дереве и предлагай Того, Кто стал видимым». В итоге повсеместно восторжествовало православное вероучение об иконопочитании.

В память преодоления ереси иконоборчества и наступления церковного мира императрица Феодора, исполнявшая роль регента (помощника в управлении) при малолетнем императоре Михаиле III, своем сыне, решила установить праздник Торжества Православия, что и было сделано патриархом Константинопольским Мефодием. В первое воскресенье Великого поста патриарх Мефодий собрал всех православных епископов на торжественное богослужение, ставшее началом традиции совершения чина Торжества Православия по всей Церкви.

В этот день вспоминается не только преодоление заблуждения иконоборцев. Церковь торжествует над всеми ересями и заблуждениями, когда-либо смущавшими сознание верующих — клириков и мирян, заблуждений, становившихся причиной споров и разногласий в Церкви.

Но чем этот праздник актуален для нас, современных христиан? Ведь давно уже нет богословских споров, православное учение нашло свое выражение в точных формулировках, которые трудно перетолковать или неверно понять. Но день Торжества Православия — не просто дань истории. Церковь в этот день призывает верующих бережно хранить православную веру — «веру апостольскую, веру отеческую, веру, которой утвердилась вселенная» (слова из последования Недели Православия). И сейчас мы верим так же, как веровали православные христиане прошлых веков, как веровали те, кому пришлось отдать свою жизнь за утверждение православного исповедания (иконоборчество стало ересью, сторонники которой начали гонения на православных — многие подвижники и защитники иконопочитания приняли страдания и смерть). Эту веру мы призваны хранить чистой и неповрежденной, проповедовать ее, не отступать от нее.

Есть еще один важный момент, на который нам необходимо обратить внимание. Митрополит Сурожский Антоний в одной из проповедей сказал, что в день Торжества Православия «мы празднуем Божию победу, победу истины, победу Христову над всеми слабостями человеческого уразумения. Это не торжество нас, православных, над другими вероисповеданиями и другими людьми; это победа Божия над нами и, через нас, сколько ни есть в нас света, над другими». В день Торжества Православия каждому из нас нужно обратиться к самому себе — верю ли я так, как учит и верит Церковь? Действительно ли я живу верой, живу по Евангелию, или все мое личное христианство сводится к крестику на груди? Подумать над тем, сколь часто я замечаю ошибки и недостатки других и спокойно закрываю глаза на свои собственные. Если православная вера не восторжествует в моей личной жизни, как смогу я раскрыть ее для других людей? Мы живем в отнюдь не христианском мире. На работе, а часто и дома, многие из нас окружены нецерковными и неверующими людьми. И именно по нашему поведению и поступкам эти люди будут судить о православной вере и Церкви.

И если есть во мне хотя бы маленький искренний огонек веры Христовой, то возможно, этот огонек заметят другие. Заметят и найдут свой путь к Богу.

Газета «Православная вера» № 4 (528)

Начался Великий пост

- 23.02.15, 15:44

- Торжество православия

Великий пост / 23.02.2015

Сегодня Чистый понедельник – первый день говенья …

Первый день Великого поста называется Чистым понедельником. Это название закрепилось потому, что в России был обычай чистить дом от «духа масленицы», завершившейся накануне, и ходить в баню, чтобы вступать в Великий пост очищенными духовно – через испрашивание прощения в Прощеное воскресенье – и телесно.

Великий пост установлен в память 40-дневного поста Господа Иисуса Христа в пустыне. Это самый длительный и строгий из четырех постов в году. Наиболее строгими являются первая неделя и последняя – Страстная (строго говоря, Страстная седмица находится уже за пределами календарного поста, это особое время, отличное от великопостного, но строгий пост сохраняется, его строгость на Страстной седмице усиливается). Во время поста не разрешается вкушать мясную и молочную пищу, рыба дозволяется лишь дважды – в праздник Благовещения (7 апреля по новому стилю) и в Вербное воскресенье за неделю до Пасхи. Ослабление поста по благословению священника разрешается больным, пожилым людям, путешествующим, беременным.

Во время Великого поста изменяется весь строй повседневной жизни православного христианина. Дух покаяния, самоуглубленного внимания к тому, что происходит в душе, исключает многое из того, что не соответствует «светлой печали» великопостного времени. Раньше в православных странах на весь Великий пост повсеместно отменялись все увеселения (балы, салоны, приемы), закрывались театры, на первой неделе Великого поста и на Страстной седмице прекращались занятия в учебных заведениях, были закрыты все государственные и церковные (кроме, конечно, храмов) учреждения. Для состоящих в браке на все время Великого поста устанавливается брачный пост, для детей сознательного возраста – некоторое ограничение игр и веселья, позволяющее и им проникнуться атмосферой непохожести поста на все прочее время церковного года.

Существенные изменения происходят в домашней и церковной молитве. В храме пение уступает место продолжительному чтению, все облачения в храме заменяются на темные, во время богослужения в храме полумрак, многие молитвы сопровождаются земными поклонами. В понедельник, вторник, среду и четверг первой недели Великого поста вечерами совершается чтение Великого Покаянного канона св. Андрея Критского. Это очень большой по объему, разделенный на четыре части канон, в котором вся священная история Ветхого и Нового Завета увидена сквозь призму состояний, грехов, страстей и покаяния человеческой души. Персонажи и события священной истории образно представляют все многообразие духовной жизни человека: от рабства безобразию страстей и порабощения плоти до красоты покаяния и царственной свободы духа, даруемой Богом. «Откуду начну плакати окаяннаго моего жития деяний, кое ли положу начало, Христе, нынешнему рыданию; но яко благоутробен, даждь ми прегрешений оставление», - такими словами начинается Великий канон. «Помилуй мя, Боже, помилуй мя», – повторяет хор особым великопостным распевом после каждого тропаря канона.

Также на всех богослужениях читается молитва св. Ефрема Сирина «Господи и Владыко живота моего» (вдохновившая Пушкина на стихотворение «Отцы пустынники и жены непорочны», являющееся, по сути, парафразой этой великопостной молитвы). В этой молитве – несколько прошений, каждое из которых сопровождается земным поклоном. «Дух праздности, уныния, любоначалия и празнословия не даждь ми. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй ми, рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков».

В течение всего Великого поста по будним дням не совершается Литургия – главное христианское богослужение, во время которого хлеб и вино благодатию Святого Духа претворяются в Тело и Кровь Христовы, преподаваемые верным. Но в среду и пятницу Великим постом служат Литургию Преждеосвященных Даров – особое богослужение, во время которого верующих причащают Святыми Дарами Тела и Крови Христовых, освященными заранее (отсюда название – «преждеосвященных Даров») на воскресной Литургии и оставленными на Престоле в алтаре.

Каждую субботу, кроме первой, совершается поминовение усопших, а каждое воскресенье Великого поста имеет особенное посвящение. Первое воскресение именуется Неделей Торжества Православия, во второе - Церковь вспоминает великого богослова XIV века святителя Григория Паламу, третье воскресенье называется Крестопоклонным, когда на поклонение верующим для укрепления их сил выносится Св. Крест, четвертое воскресенье посвящено преподобному Иоанну Лествичнику, пятое – преподобной Марии Египетской.

В некоторых храмах по обычаю, возникшему в XVII-XVIII веках в западных русских землях, каждое воскресенье (кроме первого) вечером совершаются т.н. пассии – чиноспоследования, посвященные Страстям (страданиям) Господним с чтением акафиста Божественным Страстям Христовым и соответствующих мест из Евангелия, в которых описаны события страстных дней и Распятия Господа Иисуса Христа. «Покланяюся страстем Твоим, Христе, и святому Воскресению», – поет Церковь на пассиях, уже предчувствуя наступление светлого праздника Пасхи.

Первая вселенская родительская суббота совершается на Мясопустной седмице. Эту субботу Церковь посвящает поминовению всех усопших от Адама до наших дней. Заупокойная служба в этот день называется так: "Память совершаемая всех от века усопших православных христиан, отец и братии наших".

Установление мясопустной родительской субботы восходит к апостольскому преданию, что подтверждается уставом св. Церкви, изложенным в V веке преподобным Саввою Освященным на основании древнейшего предания, и обыкновением древних христиан стекаться в определенные дни на кладбище для поминовения умерших, о чем сохранилось письменное свидетельство из IV века, (святой Иоанн Златоуст в Словах 62-м и 18-м).

Основанием к установлению этого поминовения послужило то, что в воскресный день седмицы мясопустной св. Церковь совершает воспоминание второго пришествия Христова, и, поэтому накануне этого дня Церковь предстательствует о всех, от Адама до днесь, усопших в правой вере праотцах, отцах и братиях наших от всякого рода, внезапно умерших и оставшихся без узаконенного погребения, - предстательствует, умоляя, Праведного Судию явить им Свою милость в день нелицеприятного всем воздаяния.

В синаксаре на этот день написано "Святые отцы узаконили совершать поминовение по всех умерших по следующей причине. Многие весьма не редко умирают неестественною смертию, например, во время странствования в морях, в непроходимых горах, в ущельях и пропастях; случается, гибнут от голода, в пожарах, на войнах, замерзают. И кто перечтет все роды и виды нечаянной и никем не ожидаемой смерти? И все таковые лишаются узаконенного псалмопеиия и заупокойных молитв. Вот, почему святые отцы, движимые человеколюбием, и установили, основываясь на учении апостольском, совершать это общее, вселенское поминовение, чтобы никто, когда бы, где бы и как бы ни кончил земную жизнь, не лишился молитв Церкви".

Сегодня 18 января Крещенский Сочельник

- 18.01.15, 09:54

- Торжество православия

А древнее соединение праздников отражено в сходстве их встречи: сначала сочельник с постом до звезды и одинаковый чин Богослужения в праздники и в их навечерия.

Праздник начинается вечером 18 января, навечерием в Крещенский Сочельник. «Навечерие» означает преддверие церковного торжества, а название сочельник (или сочевник) связано с традицией в этот день делать сочиво. От слов «сочень», «сочиво», «сочевица», «сочевник» и произошло название сочельника.

В народе праздник получил множество названий: «Крещенский сочельник», «Крещенский вечер», «Голодная кутья» или «Голодный святой вечер», «Свечки» (потому что после вечерни ставили к водосвятной чаше свечи, перевитые лентами или цветными нитками).

В древности в навечерие Крещения и в сам праздник крестили «оглашенных» (готовящемуся к крещению «оглашали» — читали — Евангелие и другие необходимые тексты), и поэтому праздник называли праздником светов, праздником просвещения, а воскресный день перед праздником — неделей перед Просвещением.

Особенности Крещенского поста

Православные держат строгий пост в течение всего дня перед праздником (до «первой звезды»), а вечером, как и перед Рождеством, вся семья собирается за столом, к которому подают постные блюда, в их числе сочиво (кутья) из риса, меда и изюма с маковым, миндальным или ореховым соком и мёдом.

Сочиво ставят на стол перед Рождеством и Крещеньем в воспоминание о посте Даниила и трёх отроков, которые, дав обет поститься, не принимали царских угощений, а питались зернами пшеницы.

Пожилые люди особенно строго соблюдали пост и ничего не ели до вечерней звезды, а затем пили освященную воду и ели «сочни» — небольшие пироги из пресного теста круглой формы. В старину «разговлялись» коливом — разваренной пшеницей, подслащенной медом.

Крещенская вода

В память о крещении Иисуса Христа на реке Иордан в Крещенский сочельник совершается особый обряд –Великое освящение воды. Вода эта называется Агиасмой или просто крещенской водой.

Слово «крещаю» или «крещу» в переводе с греческого означает «погружать в воду». Вода символизирует омовение души во имя Отца, Сына и Святого Духа. Считается, что она очищает человека от грехов и направляет на путь истинный.

Набранную в храме или на источнике освященную воду приносят домой, и пользуются ей до следующего праздника Крещения: пьют, умываются, окропляют жилище. Крещенская вода, как правило, не портится, оставаясь свежей целый год и дольше.

глас 4

От юности Христа возлюбил еси, блаженне,/ и, Тому Единому работати пламенне вожделев,/ непрестанною молитвою и трудом в пустыни подвизался еси,/ умиленным же сердцем любовь Христову стяжав,/ избранник возлюблен Божия Матере явился еси./ Сего ради вопием ти:// спасай нас молитвами твоими, Серафиме, преподобне отче наш.

глас 2

Мира красоту и яже в нем тленная оставив, преподобне,/ в Саровскую обитель вселился еси/ и, тамо ангельски пожив,/ многим путь был еси ко спасению,/ сего ради и Христос тебе, отче Серафиме, прослави/ и даром исцелений и чудес обогати./ Темже вопием ти:// радуйся, Серафиме, преподобне отче наш