Я очень верю тем, кто описывает его не таким, каким я его знала, и вот почему. Во-первых, я могла знать только какую-то одну сторону его сущности (сияющую) - ведь я просто была чужая, вероятно, в свою очередь, не очень понятная двадцатилетняя женщина, иностранка; во-вторых, я сама заметила в нем большую перемену, когда мы встретились в 1911 году. Он весь как-то потемнел и осунулся.

В 10-м году я видела его чрезвычайно редко, всего несколько раз. Тем не менее он всю зиму писал мне1. Что он сочинял стихи, он мне не сказал.

Как я теперь понимаю, его больше всего поразило во мне свойство угадывать мысли, видеть чужие сны и прочие мелочи, к которым знающие меня давно привыкли. Он все повторял:

"Передача мыслей..." Часто говорил:

"Это можете только вы". Вероятно, мы оба не понимали одну существенную вещь: все, что происходило, было для нас обоих предысторией нашей жизни: его - очень короткой, моей - очень длинной. Дыхание искусства еще не обуглило, не преобразило эти два существования, это должен был быть светлый, легкий предрассветный час. Но будущее, которое, как известно, бросает свою тень задолго перед тем, как войти, стучало в окно, пряталось за фонарями, пересекало сны и пугало страшным бодлеровским Парижем, который притаился где-то рядом. И все божественное в Модильяни только искрилось сквозь какой-то мрак. Он был совсем не похож ни на кого на свете. Голос его как-то навсегда остался в памяти. Я знала его нищим, и было непонятно, чем он живет. Как художник он не имел и тени признания.

Жил он тогда (в 1911 году) в

тупикe Фальгьера. Беден был так, что в Люксембургском саду мы сидели всегда на скамейке, а не на платных стульях, как было принято. Он вообще не жаловался ни на совершенно явную нужду, ни на столь же явное непризнание. Только один раз в 1911 году он сказал, что прошлой зимой ему было так плохо, что он даже не мог думать о самом ему дорогом.

Он казался мне окруженным плотным кольцом одиночества. Не помню, чтобы он с кем-нибудь раскланивался в Люксембургском саду или в Латинском квартале, где все более или менее знали друг друга. Я не слышала от него ни одного имени знакомого, друга или художника, и я не слышала от него ни одной шутки. Я ни разу не видела его пьяным, и от него не пахло вином. Очевидно, он стал пить позже, но гашиш уже как-то фигурировал в его рассказах.

Очевидной подруги жизни у него тогда не было. Он никогда не рассказывал новелл о предыдущей влюбленности (что, увы, делают все). Со мной он не говорил ни о чем земном. Он был учтив, но это было не следствием домашнего воспитания, а высоты его духа.

В это время он занимался скульптурой, работал во дворике возле своей мастерской, в пустынном тупике был слышен звук его молоточка. Стены его мастерской были увешаны портретами невероятной длины (как мне теперь кажется - от пола до потолка). Воспроизведения их я не видела - уцелели ли они? Скульптуру свою он называл

вещью - она была выставлена, кажется, у "Независимых"2 в 1911 году. Он попросил меня пойти посмотреть на нее, но не подошел ко мне на выставке, потому что я была не одна, а с друзьями. Во время моих больших пропаж исчезла и подаренная им мне фотография с этой вещи.

В это время Модильяни бредил Египтом. Он водил меня в Лувр смотреть египетский отдел, уверял, что все остальное (tout le reste) недостойно внимания. Рисовал мою голову в убранстве египетских цариц и танцовщиц и казался совершенно захвачен великим искусством Египта. Очевидно, Египет был его последним увлечением. Уже очень скоро он становится столь самобытным, что ничего не хочется вспоминать, глядя на его холсты. Теперь этот период Модильяни называют

негритянским периодом.

Он говорил:

"Драгоценности должны быть дикарскими"(по поводу моих африканских бус) и рисовал меня в них. Водил меня смотреть

cтарый Париж за Пантеоном ночью при луне. Хорошо знал город, но все-таки мы один раз заблудились. Он сказал:

"Я забыл, что посередине находится остров"3. Это он показал мне настоящий Париж.

По поводу Венеры Милосской говорил, что прекрасно сложенные женщины, которых стоит лепить и писать, всегда кажутся неуклюжими в платьях.

В дождик (в Париже часто дожди) Модильяни ходил с огромным очень старым черным зонтом. Мы иногда сидели под этим зонтом на скамейке в Люксембургском саду, шел теплый летний дождь, около дремал

cтарый дворец в итальянском вкусе4, а мы в два голоса читали Верлена, которого хорошо помнили наизусть, и радовались, что помним одни и те же вещи.

Я читала в какой-то американской монографии, что, вероятно, большое влияние на Модильяни оказала Беатриса X.5, та самая, которая называет его жемчужина и поросенок6. Могу и считаю необходимым засвидетельствовать, что ровно таким же просвещенным Модильяни был уже задолго до знакомства с Беатрисой X., т. е. в 10-м году. И едва ли дама, которая называет великого художника поросенком, может кого-нибудь просветить.

Люди старше нас показывали, по какой аллее Люксембургского сада Верлен, с оравой почитателей, из "своего кафе", где он ежедневно витийствовал, шел в "свой ресторан" обедать. Но в 1911 году по этой аллее шел не Верлен, а высокий господин в безукоризненном сюртуке, в цилиндре, с ленточкой Почетного легиона, - а соседи шептались: "Анри де Ренье!"

Для нас обоих это имя никак не звучало. Об Ана-толе Франсе Модильяни (как, впрочем, и другие просвещенные парижане) не хотел и слышать. Радовался, что и я его тоже не любила. А Верлен в Люксембургском саду существовал только в виде памятника, который был открыт в том же году. Да, про Гюго Модильяни просто сказал:

"А Гюго выскопарен?".

Как-то раз мы, вероятно, плохо сговорились, и я зайдя за Модильяни, не застала его и решила подождать его несколько минут. У меня в руках была охапка красных роз. Окно над запертыми воротами мастерской было открыто. Я, от нечего делать, стала бросать в мастерскую цветы. Не дождавшись Модильяни, я ушла.

Когда мы встретились, он выразил недоумение, как я могла попасть в запертую комнату, когда ключ был у него. Я объяснила, как было дело. "Не может быть, - они так красиво лежали..."

Модильяни любил ночами бродить по Парижу, и часто, заслышав его шаги в сонной тишине улицы, я подходила к окну и сквозь жалюзи следила за его тенью, медлившей под моими окнами.

То, чем был тогда Париж, уже в начале двадцатых годов называлось

старый Париж или

довоенный Париж. Еще во множестве процветали фиакры. У кучеров были свои кабачки, которые назывались

"Встреча кучеров", и еще живы были мои молодые современники, вскоре погибшие на Марне и под Верденом. Все левые художники, кроме Модильяни, были признаны. Пикассо был столь же знаменит, как сегодня, но тогда говорили "Пикассо и Брак". Ида Рубинштейн играла Шехерезаду, становились изящной традицией Дягилевский

русский балет (Стравинский, Нижинский, Павлова, Карсавина, Бакст).

Мы знаем теперь, что судьба Стравинского тоже не осталась прикованной к десятым годам, что творчество его стало высшим музыкальным выражением духа XX века. Тогда мы этого еще не знали. 20 июня 1910 года была поставлена "Жар-птица". 13 июня 1911 года Фокин поставил у Дягилева "Петрушку".

Прокладка новых бульваров по живому телу Парижа (которую описал Золя) была еще не совсем закончена (бульвар Raspail). Вернер, друг Эдиссона, показал мне в

кабачоке Пантеон два стола и сказал: "А это ваши социал-демократы - тут большевики, а там -меньшевики". Женщины с переменным успехом пытались носить то штаны (jupes-culottes), то почти пеленали ноги (jupes-entravues). Стихи были в полном запустении, и их покупали только из-за виньеток более или менее известных художников. Я уже тогда понимала, что парижская живопись съела французскую поэзию.

Рене Гиль проповедовал "научную поэзию", и его так называемые ученики с превеликой неохотой посещали мэтра.

Католическая церковь канонизировала Жанну д'Арк.

Et Jehanne, la bonne Lorraine,

Qu'Anglois brulиrent a Rouen…

Я вспомнила эти строки бессмертной баллады, глядя на статуэтки новой святой. Они были весьма сомнительного вкуса, и их начали продавать в лавочках церковной утвари.

Модильяни очень жалел, что не может понимать мои стихи, и подозревал, что в них таятся какие-то чудеса, а это были только первые робкие попытки (например, в "Аполлоне" 1911 г.). Над "аполлоновской" живописью ("Мир искусства") Модильяни откровенно смеялся.

Mеня поразило, как Модильяни нашел красивым одного заведомо некрасивого человека и очень настаивал на этом. Я уже тогда подумала: он, наверно, видит все не так, как мы.

Во всяком случае, то, что в Париже называют модой, украшая это слово роскошными эпитетами, Модильяни не замечал вовсе.

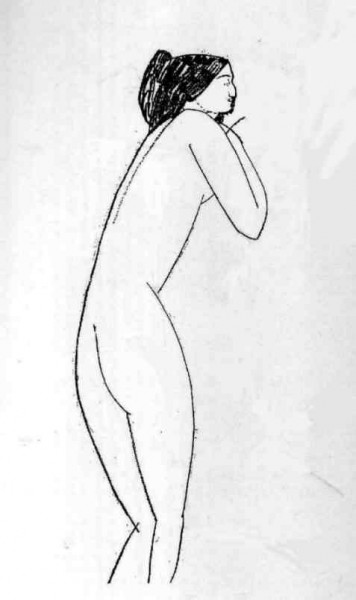

Рисовал он меня не с натуры, а у себя дома, - эти рисунки дарил мне. Их было шестнадцать. Он просил, чтобы я их окантовала и повесила в моей комнате. Они погибли в царскосельском доме в первые годы Революции. Уцелел тот7, в котором меньше, чем в остальных, предчувствуются его будущие "ню"...

Больше всего мы говорили с ним о стихах. Мы оба знали очень много французских стихов: Верлена, Лафорга, Малларме, Бодлера.

Данте он мне никогда не читал. Быть может, потому, что я тогда еще не знала итальянского языка.

Как-то раз сказал:

"Я забыл Вам сказать, что я - еврей". Что он родом из-под Ливорно - сказал сразу, и что ему двадцать четыре года, а было ему - двадцать шесть.

Говорил, что его интересовали авиаторы (по-теперешнему - летчики), но когда он с кем-то из них познакомился, то разочаровался: они оказались просто спортсменами (чего он ждал?).

В это время ранние, легкие8 и, как всякому известно, похожие на этажерки, аэропланы кружились над моей ржавой и кривоватой современницей (1889) - Эйфелевой башней.

Она казалась мне похожей на гигантский подсвечник, забытый великаном среди столицы карликов. Но это уже нечто гулливеровское.

Марк Шагал уже привез в Париж свой волшебный Витебск, а по парижским бульварам разгуливало в качестве неизвестного молодого человека еще не взошедшее светило - Чарли Чаплин. "Великий Немой" (как тогда называли кино) еще красноречиво безмолвствовал.

"А далеко на севере"... в России умерли Лев Толстой, Врубель, Вера Комиссаржевская, символисты объявили себя в состоянии кризиса, и Александр Блок пророчествовал:

если б знали, дети, вы

Холод и мрак грядущих дней...

Три кита, на которых ныне покоится XX в. - Пруст, Джойс и Кафка, - еще не существовали, как мифы, хотя и были живы, как люди.

В следующие годы, когда я, уверенная, что такой человек должен просиять, спрашивала о Модильяни у приезжающих из Парижа, ответ был всегда одним и тем же: не знаем, не слыхали9.

Только раз Н. С. Гумилев, когда мы в последний раз вместе ехали к сыну в Бежецк (в мае 1918 г.) и я упомянула имя Модильяни, назвал его "пьяным чудовищем" или чем-то в этом роде и сказал, что в Париже у них было столкновение из-за того, что Гумилев в какой-то компании говорил по-русски, а Модильяни протестовал. А жить им обоим оставалось примерно по три года...

К путешественникам Модильяни относился пренебрежительно. Он считал, что путешествие - это подмена истинного действия. "Песни Мальдорора"10 постоянно носил в кармане; тогда эта книга была библиографической редкостью. Рассказывал, как пошел в русскую церковь к пасхальной заутрене, чтобы видеть крестный ход, так как любил пышные церемонии. И как некий "вероятно, очень важный господин" (надо думать - из посольства) похристосовался с ним. Модильяни, кажется, толком не разобрал, что это значит...

Мне долго казалось, что я никогда больше о нем ничего не услышу... А я услышала о нем очень много...

В начале нэпа, когда я была членом правления тогдашнего Союза писателей, мы обычно заседали в кабинете Александра Николаевича Тихонова (Ленинград, Моховая, 36, издательство "Всемирная литература"). Тогда снова наладились почтовые сношения с заграницей, и Тихонов получал много иностранных книг и журналов. Кто-то (во время заседания) передал мне номер французского художественного журнала. Я открыла - фотография Модильяни... Крестик... Большая статья типа некролога; из нее я узнала, что он - великий художник XX века (помнится, там его сравнивали с Боттичелли), что о нем уже есть монографии по-английски и по-итальянски. Потом, в тридцатых годах, мне много рассказывал о нем Эренбург, который посвятил ему стихи в книге "Стихи о канунах" и знал его в Париже позже, чем я. Читала я о Модильяни и у Карко, в книге "От Монмартра до Латинского квартала", и в бульварном романе, где автор соединил его с Утрилло. С уверенностью могу сказать, что этот гибрид на Модильяни десятого - одиннадцатого годов совершенно не похож, а то, что сделал автор, относится к разряду запрещенных приемов.

Но и совсем недавно Модильяни стал героем достаточно пошлого французского фильма "Монпарнас, 19"11. Это очень горько!

Болшево, 1958-Москва, 1964